2022年5月14日

大学生のうちにしておくと良い経験!①

気がつけばもう5月になりましたね。

新入生は大学生活に慣れてきた頃でしょうか?

学年が上がった皆さんは環境の変化に慣れてきた頃でしょうか?

(大学生は学年が上がってもあんまり変化ないですけどね笑)

少し日常に慣れてくると、「もっと刺激的な日々を送りたい!」と思うようになりませんか?

私が大学生活に慣れた頃は刺激的な日々を送りたいなと思っていました。

そこで今回は大学生活に刺激をくれる経験について、「大学時代にしておくと良い経験!」についてお話ししていきます!

(※私の独断と偏見にまみれた紹介となりますのでご容赦ください。)

それでは早速いきましょう!

大学生活を彩るのはやっぱり「部活・サークル」です!

色々な人から「部活・サークルの仲間は一生の付き合いになるよ!!」と言われませんか?

私にはまだ「一生の付き合い」になるかはわかりませんが、大学生活に彩を与えてくれる人たちと出会えたことは間違いありません!

・仲間と一緒に旅行に行く

・仲間と一緒に飲み会をする

・仲間と一緒に本気でサークルに打ち込む

などなど、大学生活の中心にはサークル活動があります。

同じサークルで付き合う広大生も多いという話を聞いたことがあるような、聞いたことがないような…。実際に私の周りには付き合っている人が……..

いました!!!!

わー!!!(//∇//)

いやー、同じ時間をともにすることも多いですし、本気で何かに取り組んでいる姿を見ると惚れてしまいますよね!

おっと、話が逸れてしまいましたね笑

話を戻して、続いての「大学時代にしておくと良い経験」についてお話ししていきましょう。

続いてのおすすめは「アルバイト」です。

こんなところでおすすめすることでもないかなと思いましたが、大学生活を語る上でアルバイトは外せないですよね!

今回は、「色々なアルバイトを経験するといいよ!」というお話をしようと思います。

みなさんの頭の中には「なぜ色々なアルバイトをすると良いの?」という疑問が浮かんでいるかと思います。

まずはその疑問にお答えしようと思います!

「就職先を選ぶときの指標が増える!」

私がアルバイトを選ぶときに就職活動のことを考えていたのかというと、答えは「No」です。

ただ、色々なアルバイトを経験していたことで自分がどんな職場でどんな仕事をしたいのかがわかるようになりました!

具体的には、長続きしている職場とすぐに辞めてしまった職場の違いを考えるようにしましょう。

・職場に仲の良い人がいる職場は長続きだった

・時給が良い職場は長続きだった

・直接人と関わる仕事は長続きだった

などなど、どのような職場であれば長続きするのかを考えることで就職活動の際の指標になります。あまりこのような考え方をする人は多くないかもしれませんが、ぜひ活用してみてください!

「色々なアルバイトをする」という話とは少し離れてしまいますが、バイト仲間ができることもアルバイトをすることの魅力です。

東広島ではなく、広島市内でアルバイトをすれば他大学との交流も生まれます。他大学との交流が生まれることで様々な人たちの価値観に触れる機会が生まれることも大きな魅力です。

東広島でのアルバイトだけではなく、広島市内のアルバイトも視野に入れて探してみるといいかなと思います!

本当は1回にまとめて記事を書こうと思っていましたが、まだまだたくさんおすすめの経験があるので次回も同じテーマで書いていこうと思います!

少しだけ次回の予告をしておくと、「勉学」「課外活動」「趣味」などについてお話しする予定です。

ちなみに「勉学」に関しては、私の意見ではなく私の知人・友人の社会人がよく言っていることです。私も信じ難いですが本当に多くの知人・友人が「もっと学生時代に勉学に励めばよかったー!」と言っています。なぜ勉学なのかなどについても聞いてみたことがあるのでみなさんにもお伝えしますね!

それでは次回も楽しんでいってください!

おしまい。

<<オススメ記事>>

2022年3月28日

【広島大学の若手研究者】喜界島・奄美大島の方言を研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 准教授

白田 理人 さん

一語一語をていねいに収集し分析

言語を記録保存し継承をサポート

大学の学部3回生のときに、沖縄県の宮古島の方言データを分析する授業があり、同じ日本国内なのに、共通語と大きく異なる言語が話されていることに衝撃を受けました。その授業がきっかけで、鹿児島県の奄美群島から沖縄県にかけて話されている琉球(諸)語に興味を持ちました。

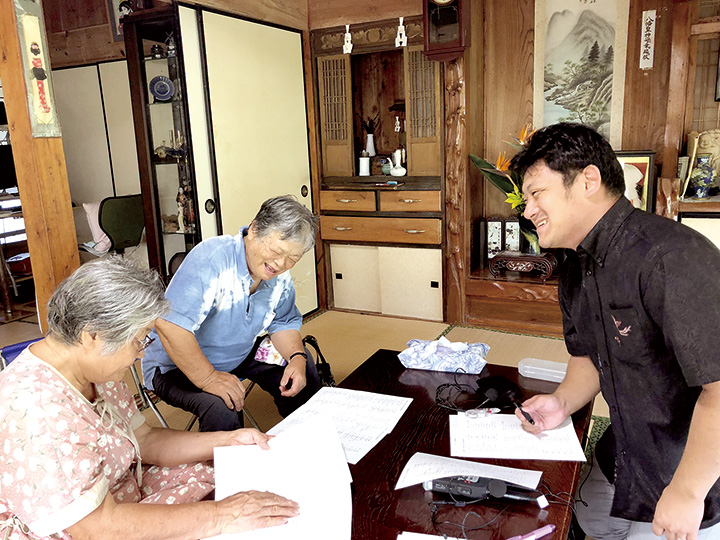

喜界島北部での方言調査の様子

鹿児島県の喜界島の伝統的な方言についてフィールドワークによる調査・研究を行っています。喜界島の方言は、文字化した資料などの先行研究が少なく、まず言語の全体的な特徴をつかむことから始めました。

喜界島の人たちは、60歳代以上の人しか伝統的な方言を話しませんが、その人たちも共通語と使い分けて話しています。そのため、聞き取り調査では、できるだけ普段通りの方言で話してもらうよう心掛け、聞き取った言葉に対しては、一つずつ「なんと言っています

か?」「意味は何ですか?」と確認しながら一語一語ていねいに収集・記録していきました。

言語を記録していくには、語彙(語形と意味・用法)、文法(言語の仕組み、法則)、テキスト(自然な会話の資料などを文字化したもの)の3つの柱が大切です。そのことを念頭に入れながら調査を進めてきました。自分で教科書を書きながら語学を勉強しているようで大変でしたが、母語話者が無意識に使っている言葉に、法則を見つけ出す瞬間があり、興味深い経験ができました。

喜界島は人口約6800人、面積は約57平方キロの小さな島です。それでも北部と南部の集落では、言い表し方やイントネーション、母音の使い分けに違いがあります。例えば、一人称複数形の「私たち」について、北部の集落では、会話に出てきた人物と話し手をまとめて一つのグループとして会話に導入するための「アリワーキャ」という表現が見られます。また、北部と南部では、疑問文末のイントネーションに違いが見られます。集落間の交流が少ないと、言葉が集落ごとに独自に変化することが示唆されます。

喜界島南部での方言調査の様子

現在、世界で消滅の危機に瀕している言語は、日本のアイヌ語や、私が研究している琉球列島の言語を含めて2500あると言われています。そうした言語・方言の研究は、失われつつある人類の言語文化の多様性を記録保存する意味で、大きな社会的役割を担っていると思っています。

言語の消滅を防ぐためには、継承も大切になります。喜界島では、方言を聞いて分かる世代は主に40代以上で、30代以下になると、理解できない人が増えています。研究の成果を公民館の方言講座などで、地域に還元できれば、と願っています。

※プレスネット2022年3月31日号より掲載

\オススメ記事/

2022年2月22日

【広島大学の若手研究者】「魔術的リアリズム」が村上文学の特徴 翻訳文体で海外の読者に人気

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 助教

ダルミ・カタリン さん

村上春樹文学を研究

ハンガリーの大学生だった2007年、村上春樹の「羊をめぐる冒険」のハンガリー語訳が出版され、読んでみて面白いなと思ったことが、村上文学を研究する動機になりました。読みやすかったことが、面白さに結び付きました。

二つあります。一つ目は外国人には読みやすい文体であることです。春樹は、最初に英語で書き起こして、日本語に置き換えていくという翻訳文体が特徴です。このため、自分の叔父のことは、日本語なら「叔父」という言葉で表しますが、春樹の作品では、叔父が「彼、彼」という言葉になって紡がれます。英語では、叔父のこともHe(彼)と表現しますから、日本人には難解でも外国人には普通に読めるのです。

二つ目は比喩表現の巧みさです。例えば、上から目線の怖い感じの話し方を、春樹は「手袋で机の上のほこりを払うようなしゃべりかただった」と形容します。このうまさは春樹ならではです。もう一つ付け加えると、物語の面白さの裏側に、深いテーマを散りばめたストーリー構成も春樹作品のだいご味です。

現実的な要素と非現実的な要素を織り交ぜて、合理的ではない離れた視点から、合理主義の現実を捉え直す手法です。欧米では、文学研究に広く用いられてきたキーワードで、私は春樹文学に出合ったことで、彼の作品の特徴である魔術的リアリズムを追究するようになりました。

日本と海外の読者によって魔術的リアリズムの捉え方が異なってくることです。例えば、「海辺のカフカ」という作品には、別世界を行き来する生き霊が登場します。海外の読者から見ると、生き霊は合理主義と離れた感覚ですが、日本の読者からすると、お盆には先祖の霊が帰ってくると言い伝えられているように、生き霊は、日常の合理主義の範囲でもあります。読者の視点を意識すると、英語と日本語で論文は異なってきます。

文学作品は、読み方の視点を変えるだけで、調べることがたくさん出てきます。毎日、新しいことを勉強できるのがだいご味です。難しさは、共同研究ができる理系と違い、文学研究は一人だということ。行き詰まったときも、自分一人で乗り越えないといけませんからね。

日本で学んできた研究成果を母国(ハンガリー)に還元することです。将来的には、ハンガリー語で春樹作品を含めた日本文学のことを紹介するのが夢です。もう一つは、「コンビニ人間」で芥川賞を受賞した村田沙耶香さんら日本の女性作家にも興味があり、春樹作品以外にも研究領域を広げていきたいと思っています。

ダルミ・カタリンさんおすすめ村上春樹作品ベスト3

1.『海辺のカフカ』(2002)

「僕らの責任は想像力の中から始まる。」15歳の主人公は、父親にかけられた呪いから逃れるために四国に渡る。夢と現実の境界線が曖昧な物語世界に猫と話せる老人や生き霊など、村上ワールドの不思議な登場人物たちが次々に登場する。読者の想像力をかき立てる一冊。

2.『羊をめぐる冒険』(1982)

「鼠三部作」の第3部に当たる長編小説。アメリカでは村上春樹のデビュー作となり、広く知られている。ハードボイルド探偵小説を想起させるようなストーリーで、初期の村上春樹作品の魅力を味わえる一冊。

3.『女のいない男たち』(2014)

恋愛をテーマにした近年の連作短編小説集。中には昨年映画化された「ドライブ・マイ・カー」も収録されており、幻想的な作品が苦手な読者にお勧め。

※プレスネット2022年2月24日号より掲載

\オススメ記事/

2022年1月27日

【広大新入生必見】広島大学生のための物件探し!

これから広島大学に入学予定の新入生の皆さん!初めまして!

憧れの大学生活、充実した4年間にしたいですよね。大学調べをしていると、どんなバイトをしよう?どんなサークルに入ろう?とワクワクした妄想が膨らむはずです。

そんな楽しい大学生活を送るために、入試と同じタイミングで少しずつ考えないといけないのが、物件探しだと思います。

物件探しはタイミングです!!

4年間の大学生活のためにお気に入り物件を見つけたくないですか??

今回は、広島大学新入生に役立つ、「広大生のための物件探し」について紹介しようと思います。

まず物件探しは、多くは2次試験で大学を訪れた際に行う場合が多いです。

例年2次試験の際には、不動産屋の方々が試験会場に来て、パンフレットを配っています。

(※今年はコロナの影響で実際に行われるかどうかは不明です。)

そのため、もらったパンフレットなどを参考にしながら、2次試験終了後やその翌日に物件巡りを不動産屋さんと一緒にします。2次試験開始前と終了後のどちらも不動産屋さんが会場に立っているので、不明点などあれば聞いてみるのもいいでしょう。

ただ、2次試験前後ですぐに物件探しをしたからといって、いい物件が見つかるとは限りません!最初に言いましたが、物件はタイミングです。

2次試験の合否発表後のキャンセルや、広大在学生の遅めの退去連絡などによって、意外と物件があく場合があるので、合否発表後も穴場の時期かと思います。

いつ物件探しをしたとしても共通して言える私たちの準備としては、条件を事前に決めておくことです。

当たり前のことかもしれませんが、バストイレ別、希望家賃、大学からの距離、Wi-Fiの有無など事前に確認することや条件を考えておくと、物件探しがスムーズにできると思います。

広島大学周辺は、女性専用物件、ご飯が出るような学生アパートもあったりするので、少しは調べておくといいでしょう。

先ほど物件探しのことについてお話ししましたが、「いやいや今はコロナ禍だから、対面で不動産屋さんと物件を探すのはちょっと…」「そもそも2次試験も中止かもしれないけどどうするんだ!」という意見もあるかと思います。

正直物件探しは直接見て判断するのが一番いいかと思います。

しかし、Webサイトでも十分物件探しをすることは可能です。現在では、物件の基本情報のほか、VRや動画で部屋の中を確認することができます。

私は、Webサイトだけを見て物件を決めましたが、特に大きくギャップがあったこともなく、入居当日の部屋の印象も想像通りのお部屋でした。また短時間でたくさんの物件を見ることができるので、少し負担は少ない気がします。

コロナ禍で少し心配な方などはWebサイトでの物件探しも個人的にはおすすめします!

なんといっても大学から近いことが特徴的です。雨や雪の日は近いと何かと楽ちんです。(寝坊した日も笑)

アパートは広大生しか住んでいないことがほとんどで、学生街です。スーパーやコンビニ、美容院など住むための生活基盤はそろっています。

「学生人気が高いこともあり家賃が他よりも高い」ことや、「友達などの集まる場として家出ししないといけない」、「大学から近いということは反対に西条駅から遠い」ことは、少しデメリットかもしれません。

西条下見よりは少し大学から遠くなるエリア。とはいっても、“少し”です。大学までは、ほとんどが自転車で10分もあれば着きます。

場所によっては、西条下見とほぼ変わらないくらいの距離にあり、その上西条下見よりも家賃が安いことがあるので、コスパが良い物件が多いです。

西条下見と比べたデメリットとしては、住む場所にもよりますが、朝の登校時間の自転車渋滞に巻き込まれます。(遠くから来る人はだいたい西条町下見を通って登校する人が多いので…)

西条下見、西条町下見は大学から近いとお話ししましたが、西条中央は西条駅に近いです。

また駅前は市街地といわれるように栄えているので、美味しいご飯屋さんやお店が豊富です。そのため、バイトをするのには便利です。(実際広大生も西条中央でバイトしている人が多いです)

特に文系の人は、最初の単位をたくさん取らないといけない1、2年は大学まで遠くて大変かもしれませんが、3年生から少し余裕ができると西条中央は充実していていいなあと思うこともよくあります。

寺家は、基本的に家賃が安いです。

寺家の物件は田んぼの中にあることが多いので、景色がいいです。しかも、田んぼの中にあるからといって何もないわけではなく、スーパーなどの生活基盤もしっかりそろっています。

またなんといっても、寺家エリアは場所によっては西条駅へも寺家駅へも距離がだいたい同じなので、場合次第で使い分けられるのは魅力的です。

誤って田んぼの中に入らないようにだけ気をつけてください。(寺家民のみなさん一度は田んぼへ入られます。寺家をご検討の方は、参考にしてください⇩)

八本松はエリアが広いので、住む場所によって環境は様々です。そのため、物件の値段もまちまちです。

ただ寺家と比べると大学よりで、大学からも比較的近いです。

また、駐車場がしっかりついているという物件も多いので、車通学をする予定がある人は駐車場に困ることはないかと思います。

また、学生街ということもないので、静かにのんびり過ごせます。

田口は大学の北側(工学部や生物生産学部)にあり、大学へは近い方かと思います。家賃も安いです。

しかし、学生街からは離れることや、田口坂という大学に行くまでの伝説の坂を登って通う必要があるので、住んでいる人は少ない印象です。

ただ、工学部や生物生産学部の人は、西条下見よりも大学まで近い物件もあるので一度見ておくことをおすすめします。

また、大学4年間過ごした私から田口坂を見ると、確かに坂を登るのは大変ですが、西条下見・西条町下見以外のエリアに住むなら、大学に行く負担はそんなに変わらないと思います。

大学までの道も広く住んでいる人も少ないので、登校時間の自転車渋滞に巻き込まれにくいです。

物件探しは、入学準備の中でも一大行事!!

一度入居となかなか引っ越すのも面倒だからこそ、慎重に比較検討しながら選んで欲しいです!

物件探しは、自分が何を求めるかが一番重要です。

皆さんにぴったりな良い物件を見つけて、素敵な大学生ライフを過ごしてください^^

おしまい。

<<オススメ記事>>

2022年1月24日

【広島大学の若手研究者】ボルネオ島の生物の多様性に着目 ジャコウネコで共存メカニズム考察

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院先進理工系科学研究科 助教

中林 雅 さん

研究テーマは熱帯生態学

高校生のとき、兵庫県の博物館が主催の、ボルネオ島のジャングル(熱帯雨林)で1週間を過ごす体験スクールに参加しました。そこでジャコウネコの存在を知りました。肉を食べるのに適応した食肉目の動物なのに、地上30㍍の木の上で果実を一心不乱に食べている不思議さに惹かれたのが、ボルネオ島でジャコウネコを研究するきっかけになりました。

2010年から19年までボルネオ島と日本を行き来する生活を送りました。自動撮影カメラを仕掛けたり、ジャコウネコを追って夜の熱帯雨林を歩き回ったり、樹高60㍍の木に登ったりしながら、地道に生態を研究しました。また、ジャコウネコを通して、動物が植物の種子を運ぶ種子散布という機能の観点で動物と植物の関係にも着目し、植物の分野にも研究領域を広げ調査を行ってきました。

ボルネオ島を含む東南アジアの熱帯は、他の熱帯地域よりも同じ場所に生息する食肉目動物の種数が多いことが知られており、ボルネオ島にはジャコウネコが8種も生息しています。そこで、8種のうち特に近縁な4種に着目して、共存メカニズム(すみ分け)を調査してきました。これまでの研究で、基本的に同じ空間で同じ時間帯に活動して同じものを食べるが、種によって食べる部位や時期が少しずつ違うことが分かってきました。

また、果実を食べるジャコウネコは、種子散布に大きく貢献していることも分かりました。一方で、最大の種(ビントロング)は体重が10㌔あるので狩猟の標的になりやすく、絶滅が危惧されています。今は、そうした種子散布動物の減少が、植物の個体数や生態系に及ぼす影響を調べています。

調査地がジャングルなので、歩くことすら大変です。研究器具や機材を設置しても、ゾウなどに壊されることもしばしば。思うようにいかないことが、研究の難しさですね。だから、失敗しても簡単には諦めないことを心掛けています。

醍醐味は、研究を通じて熱帯雨林の不思議が一つ一つ明らかになることです。ボルネオ島は世界的にも生物多様性が高く、また森林減少が著しい地域でもあります。森林破壊による気候変動などの研究はとても重要ですが、私は、熱帯雨林の動植物がもつ不思議や魅力を明らかにして、熱帯雨林の価値を伝えていきたいです。

東広島市の獣害研究で、イノシシが柵をくぐり畑に侵入した瞬間を捉えた写真

コロナ禍で海外渡航制限が設けられた以後は、東広島市の北部地域で、農作物被害などをもたらす害獣と呼ばれるイノシシやシカなどの生態を研究しています。日本でのこうした哺乳類の研究は十分とは言えず、地域に即した獣害対策を考える必要があります。山の中や山間部の集落の畑に自動撮影カメラを設置して行動を分析しています。この研究が人間と動物のすみ分けに役立つことを願っています。

※プレスネット2022年1月27日号より掲載

\オススメ記事/

2022年1月17日

iPadで勉強すべき5つの理由

皆さんこんにちは!

YonYonです。

こちら2022年第2記事目のものになります!

1月はオミクロン株のコロナウイルスで

蔓延防止措置を取ったことをあり、

日々の生活への支障はもちろんのこと、

なかなか外出も難しい状況なので、

1月はたくさん投稿していきます!

ですので、こちらの記事は2022年1記事目の

「冬の広島大学って意外と綺麗なんですよ!」の次の日には執筆しています!

コンスタントな更新を

お楽しみくださればと思います。

さてさて今回は、

色々な分野で役に立つ

「おすすめの勉強ツール」を、

現役大学生のYonYonから読者の皆様へと

お伝えさせていただこうという趣旨です。

そして今回お薦めしますのが、

タイトルにもありますようにiPadです!

紙や黒板ではなく、

電子媒体のiPadを私はお薦めします。

その理由を5つ添えて

この記事を読み終えた後、

皆様にはiPadを早く買わなきゃと

思わせられるように頑張ります。

個人的なお薦めですが

参考になると思いますので、

ご覧いただけますと幸いです。

まずiPadでお薦めするのは

Apple Pencil 第2世代に

対応したモデルです。

Apple Pencilには現在第1世代と

第2世代という2つのモデルがあり、

これらは充電方法が大きく異なり、

それによって使い勝手の良さが変わります。

こちらが第一世代です。

いわゆるロケットですね。笑

iPadには基本的にUSB type Cの充電口が

ひとつしかなくて、

iPad自身の充電に使う充電が

ただでさえ必要なのに、

Pencilの充電も同じ口でしなきゃいけない

というのは不便ですよね。

実際に別でApple Pencilの充電口を

購入する方法もありますが、

これを持ち歩くとなると携帯性に

かけますよね。

私自身の考えですが、

iPadは家で据え置いて使うものではなく、

持ち歩いて書きたい時に書いて

調べたい時に調べるものであるべき

ものだと思います。

ですので多少第2世代の方が高くても

第1世代よりも第2世代を選びましょう。

そして肝心の種類についてですが、

iPad AirもしくはiPad Proがノート用として

お薦めでして、

もっと小さくて色々な要素が欲しい場合は

新型iPad Miniがお薦めです。

私自身の使用しているもので

進めさせていただくのも恐縮ですが、

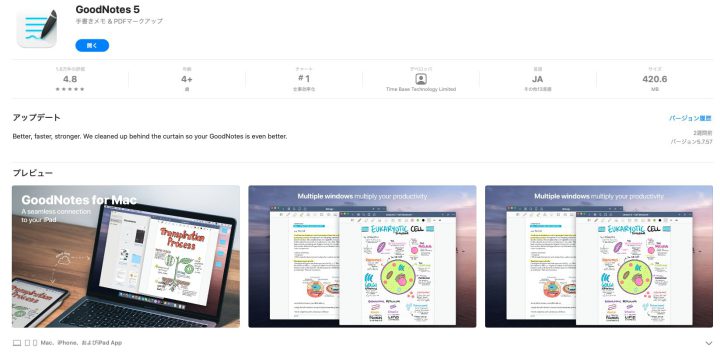

App Storeの「仕事効率化」部門で堂々の1位を獲得している「GoodNotes5」を

お薦めします!!

ここにもiPadをお薦めした理由があります。

実は「GoodNotes5」Windowsには

対応していません。

Mac OS限定対応のソフトウェアなので、

他のタブレット端末をお薦めすることなく

iPadをお薦めさせていただいています。

逆に言えばMac OSのみで対応なので、

Mac OSデバイス間での相互やり取りが

超高速です。

iPadでGoodNotes5にあげたPDF資料が

スマホ版でもPC版でも

すぐに確認できますし、

PCやスマホからの追記も簡単にできます。

確かこの言葉を書いて、

そこには重要なことを書いたよな〜。

ノートに書いたはずのあの人の名言。

今こそ思い出したいのに

どのノートのどこに書いたのかの

記憶が薄い。

悲しい。

こんな経験ありますよね?

でもiPadひとつで解決されるんです。

実は優れ者のiPadは、

優秀な検索機能がついているので、

ほんのキーワードでもヒットすれば

出てきます。

え〜でもどうせ

手書きは読み込めないんでしょ〜?

と思っているそこのあなた!!

手書きの文字も検索に引っかかるのも

iPadのすごい所なんですよ!

だからこそお薦めしています。

講義ノートを取っているとき。

例えば「状態方程式」という語が

頻出する会の授業では、

何度もこんなに書数の多い物字を

書きたくないですよね?

また、会議の議事録をメモで取られる方で、

よく発言する人が同じフレーズの言葉を

発する時、今までに書いたことを

コピペできたらどれだけ楽に議事録を書いて

話を聞くことへの集中力を

向上させられるでしょうか。

そんな期待に応えてくれるのもiPadです!!

こちらはノートに限ったことでは

ないのですが、

重要な書類や取扱説明書など、

ある時には物凄く必要性にかられるものの、

普段はあまり必要性を感じないために

無くしてしまう書類ってありますよね。笑

そんな方はiPadで

書類を電子保存しておきましょう!

授業で言えば先生が

紙媒体で配ってくれた資料は

すぐにその場で電子保存しましょう!

授業中にスライドが見せられるものの

そのスライドが事前に共有されていないこと

って割とありがちではないでしょうか?

そしてそんな時に限って

写ってる資料に書き込みたいな〜と

思うことってよくありますよね。

なぜなら書き込むくらいの

スピード感じゃないと

板書ではないので

授業の進行に遅れていくためです。

そんな時に役立つのが写真を撮って

その勢いで数秒の間にノートアプリに

取り込むことです。

撮った写真や保存したファイルの選択から

「GoodNotes5へ取り込む」を選択します。

取り込んだらすぐに記入開始です!

めっちゃ便利ですよ〜!

最近一番ハマっている

GoodNotes5の使い方は、

同アプリを持っている友人と

ノートを共有することです。

共有に際しては

リンクひとつで共有できます!

これによって、

自分が理解できていない部分の

ノートの共有や演習問題の解き方の共有が

でき、一人で解くのが難しい大学の勉強に

おいても効率よく楽しく学んでいけます!!

ここであげた5つの理由を意識して

iPadを購入して使ってみてください!

きっと革命的な勉強に出会えます!!

それではまた次も読んでみてくださいね〜!

2021年12月20日

【広島大学の若手研究者】自動車排ガス浄化に有効なゼオライト材料開発 カーボンリサイクルの省エネルギー化追究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院先進理工系科学研究科 助教

津野地 直 さん

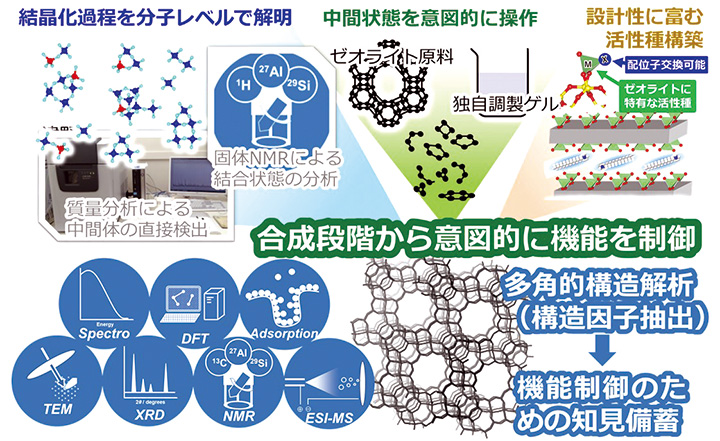

研究キーワードはゼオライト・二酸化炭素の回収と利用

僕は触媒を扱っている研究者です。触媒は、特定の化学反応の反応速度を速めますが、自身はなくならない物質のことです。例えば、家の壁に塗ってある光触媒は、付着した汚れを分解することができますが、光触媒自体は分解せず壁をきれいに保ち続けることができます。

研究テーマにしている無機材料です。ゼオライトは独自の触媒・吸着特性を持ち、幅広く使われている工業材料です。代表的な例としては、石油からガソリンを作る石油精製の触媒として使われています。

一方、ゼオライトの合成は、複雑な中間状態を経由するため、「この機能を発現させたい」と、ゼオライトの合成過程を《ねらって》制御(コントロール)することはできません。さまざまな研究者・メーカーが、試行錯誤をしながらつくっているのが現状です。そこで、ゼオライト合成や得られる機能を意図的に制御できる手 法を開発しています。現在は、自動車排ガス浄化触媒などに有効なゼオライト材料を開発しています。

先ほども話しましたが、期待した合成結果がしばしば得られない点です。論文データを読み込んで、真似してもなかなか再現できません。一方で、敷居が高い分、ゼオライトの合成の過程を微細に制御することには研究のロマンを感じます。

ゼオライトの精密な合成

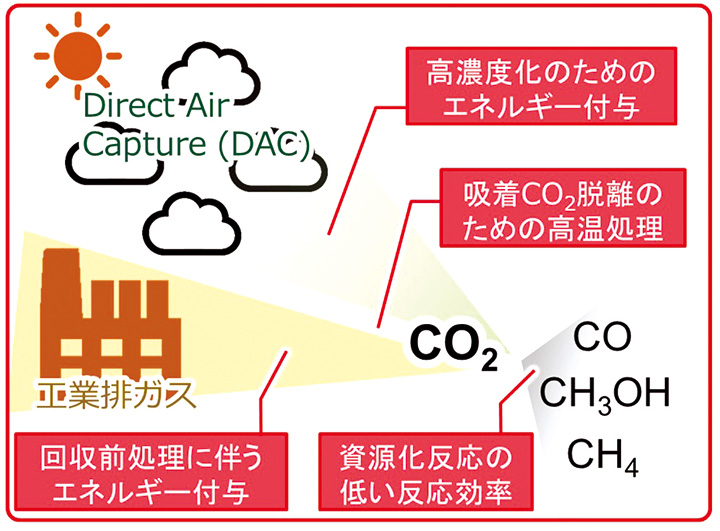

もう一つの研究のキーワードです。吸着材から二酸化炭素を回収し、他の炭素原料へ変換(資源化)することができれば、温室効果ガスを削減しつつ、それらを有効に利用することも可能です。しかし、このプロセス(カーボンリサイクル)は、回収するための高温処理や、資源化の低い反応効率などが要因となって、多量のエネルギーを必要とします。結果的に温室効果ガスの発生につながるため、カーボンリサイクルを省エネルギー化する必要があります。

研究では、二酸化炭素の回収と資源化を同時に、かつ低エネルギーで進行させることのできる複合材料を、経産省の委託で高知大、中国電力と共同研究をしています。ゼオライトで培った合成技術を、プロジェクトに生かせれば、と思っています。

カーボンリサイクルにかかる多くのエネルギー

研究で心掛けていることです。偶発的なデータでも、解釈次第でプラスに転じることがあります。期待した合成結果が得られなくても、その結果も次の合成を考える際に役立つので、無駄なデータではありません。

ゼオライトの合成過程を分子レベルの知見に基づいて解析する手法を開発しました。次は、合成過程の制御手法を論理立てて確立することが目標です。この基礎研究によって、試行錯誤で開発していた材料を、短期間で開発できることになり、求める触媒を迅速につくることで、さまざまな社会ニーズに柔軟に対応できるようになります。

※プレスネット2021年12月23日号より掲載

\オススメ記事/

2021年12月14日

【就活対策】面接で面接官が見ているポイント4選

みなさんこんにちは!

就職活動を始めるとES・面接など対策する事がたくさん出てきますよね。

”提出前に確認できるESは通過するけど、面接となると通過率が下がってしまう”と言う人も少なくありません。

今回は3部構成で面接対策をお話ししていきます!

まず、就職活動の面接は”コミュニケーション能力が高い人”が必ずしも通過するとは限りません。

逆にコミュニケーションが苦手でも事前の準備をしっかりとしておく事で面接の通過率をあげる事ができます。

そこで、今回は就職活動の面接で通過率をあげるために、様々な角度から面接について解説していきます!

第1回は、「面接官が見ているポイント4選」についてご紹介します!

面接官にとって、あなたの第一印象は履歴書やESであるといっても過言ではありません。では、面接官はどの項目からあなたの人となりを判断しているのか。

それは履歴書やES全体を通した字の丁寧さです。

最近ではPCを使って履歴書やESを作成する方もいますが、多くの場合は手書きの方が良いとされています。

字が「丁寧であるか」というのは、「きれいであるか」ということとは少し違います。大切なのは読み手、つまり面接官に対する配慮や誠実さを感じられるかどうかです。

特に以下のような履歴書やESはあまり好ましくありませんので注意しましょう。

もし字を書くことが苦手であっても、しっかりと丁寧に書くことで、あなたの誠実さや熱意はきっと面接官に届くでしょう。

面接において外見を気にする就活生が多いですが、それは半分正しく、半分間違っています。面接で見られている外見とは容姿の美しさではなく、身だしなみのマナーが守られているか、清潔感があるかということです。

例えば、髪型が乱れている、スーツのサイズ感が合っていない、シャツにシワやシミが多いといった身だしなみは、面接官に悪印象を与えかねません。他にも男性はネクタイや靴下、女性はメイクやストッキングなど、身だしなみの多くは一目見て分かるものです。したがって、①で述べた第一印象にも影響します。

就活生はもちろん社会人にとって身だしなみを整えることは、できて当たり前のことです。まずは当たり前のことを当たり前にすることから意識してみましょう。

身だしなみでいかに自分の良さをアピールするか、みなさんもぜひ研究してみて下さい。

面接において求められるコミュニケーション能力とは、「面接官の質問を正しく理解し回答すること」「自分が伝えたいことを構造的に面接官に伝えること」を指します。

面接官の質問について正しく理解するだけでなく、「私はあなたの質問をしっかりと聞いています、理解しています」といった意味で相槌を打ったり視線を送ったりすることで、面接官との意思疎通を図りましょう。

その上で面接官の質問の意図を汲み取り、あなたが伝えたいことを結論から正確に、分かりやすく伝えましょう。

社会人になると、同僚や上司など同じ会社の人だけでなく、取引先の会社の人やお客さんなど、様々な立場の人とコミュニケーションを取るようになります。どのような相手に対しても、自分の意見を正確に伝えること、相手に理解してもらうということはとても大切です。

また、緊張して面接官の質問の内容が分からなくなることもあります。そのような場合には、素直に面接官に確認すれば問題ありません。

企業が面接をする大きなメリットは、あなたの人柄や適性、自社に対する熱意を直接感じることができることです。しかしその一方で、あなたの実力や熱意とは関係なく、企業が求めている人材かどうかで判断されることもあります。

そこで内定を勝ち取るためには、事前の企業研究からその企業ならではの理念や強み、どのような人材を求めているのかを理解しておく必要があります。それらを念頭に質問に答えることを意識してみてください。

また、企業に対するあなたの意欲を伝えるために有効なのが逆質問です。企業とのミスマッチを防ぐためにも、何か疑問に思うことがある場合には質問してみましょう。

面接官に「何か質問はありますか」と聞かれたにも関わらず、「特にありません」と答えるとやる気がないと思われてしまいますので要注意です。

逆質問については、次の「2.頻出の質問5選」で解説していますので、そちらをご覧ください。

今回は、「面接官が見ているポイント4選」についてお話しました。

面接直前に少しチェックしてみるといいかもしれません!!

次回は、「面接で頻出の質問」についてお話します^^

次回もお楽しみに!

おしまい。

<<オススメ記事>>

2021年12月13日

【就活対策】面接の頻出質問5選!

みなさんこんにちは!

就職活動を始めるとES・面接など対策する事がたくさん出てきますよね。提出前に確認できるESは通過するけど、面接となると通過率が下がってしまうと言う人も少なくありません。

就職活動の面接は”コミュニケーション能力が高い人”が必ずしも通過するとは限りません。

逆にコミュニケーションが苦手でも事前の準備をしっかりとしておく事で面接の通過率をあげる事ができます。

そこで今回は就職活動の面接で通過率をあげるために様々な角度から面接について解説していきます!

今日は、3部構成の第2部です!「面接の頻出質問5選」についてお話します!!

志望動機とは、あなたが数ある企業の中からその企業を選んだ理由のことです。

企業のどこに興味を持ったのか、企業が求める人物像を把握し、その人物像の条件と自分が合致するため自分は御社を志望する、といった回答の論理性が求められます。

事前に企業研究をするのはもちろんですが、ただまとめるだけでは十分ではありません。

企業が求める人物像だけでなく、事業や仕事内容についてもしっかりと理解しておきましょう。最終的にはこれを、自分はどんな仕事がしたいのか、自分の経験や強みをどう生かせるのかということに結びつける必要があります。

また、この質問は「就活の軸」や「やりたい仕事」という質問に置き換わることもあります。そのような場合でも企業が聞きたいことはほとんど変わりませんので、落ち着いて回答しましょう。

ここで企業は、あなたの「仕事に対する取り組み方」や「成長の過程」を見ています。

あなたが困難な状況になった場合に何をモチベーションとして、どのような行動を起こしたのか、どのようにその状況を打破したのかが知りたいのです。

同時に、入社してからもその経験を仕事に活かせるか、いわゆる「再現性」「反復性」を確認しています。

面接を通過するためには、これらの目的をしっかりと把握し、以下の2つのポイントを押さえて回答することが重要です。

○エピソードの中に「なぜその活動に力を入れたのか」と「自身の人間性」を含めること

○結論がその企業の「志望動機」につながるよう話すこと

ただエピソードを話すだけでは△です。自分のこれまでと将来性をアピールできる質問ですので、自信を持って回答しましょう。

自己PRとは、決してあなたの企業に対する想いをアピールするものではありません。

企業はこの質問を通して、あなたが自社の求める人物像であるか、自社の求める特徴や要素を持っているかということを知りたいと思っています。

そのため、自分の強みとそれを活かしたエピソードとともに、入社後どのように発揮できるかを伝えることで、いかに企業に「あなたは自社にとって利益となる人材だ」と思ってもらえるかどうかが重要です。

自己紹介などとも混同してしまいやすい自己PR。一見単純な質問に思えるかもしれませんが、質問の意図をしっかりと理解し、適切なアピールを心がけましょう。

長所は自己PRの一環ともいえる質問です。

③と同様に、企業が求める人物像をしっかりと把握して回答しましょう。

一方短所は、回答次第でピンチにもチャンスにもなり得る質問です。

短所を質問する企業には、あなたのポジティブな側面だけでは見えない「人となり」、回答の際の表現や伝え方、短所を改善するために努力をしているという「誠実さ」、自分の弱みを適切に把握できる「客観的な自己分析力」を見極めたいという意図があります。

長所と短所は互いの裏返しです。これを意識することによって、自然と回答に一貫性が生まれます。

また、長所と短所のどちらも聞かれた場合には、短所→長所の順に伝えることを意識しましょう。そうすることで自己PRにもなりますね。

多くの面接では、これが最後の質問になります。

この質問をする目的は、企業への関心・意欲があるか、お互いにミスマッチがないかの最終確認をするためです。

回答する際に意識すべきことは、事前に調べればわかることは質問しないことはもちろん、面接官の部署や役職に合わせて相手が喜ぶ質問することです。

例えば、社長や役員など企業のトップ層が面接官である場合には、企業の長期的なビジョンや戦略、役員が社員に対して意識していることを聞けると良いのではないでしょうか。

しかし、面接では多くの就活生がどうしても緊張してしまい、その場で適切な逆質問をとっさに考えるというのはかなり難しいです。したがって、逆質問は事前にいくつか準備しておくことをおすすめします。

自分が本当に納得して働けるか確かめるためにも、逆質問は会社について知れる貴重な機会ですので、有効活用しましょう。

第2部は、「面接の頻出質問5選」についてお話しました。

これで、面接官の質問の意図をしっかり汲み取って話せるはずです!

次回は、「オススメの面接対策」についてご紹介します!

次回もお楽しみに☆

おしまい。

<<オススメ記事>>

2021年11月30日

【就活対策】GD対策!〜知っておくべきGDの重要ポイント5選〜

みなさん、就職活動は進んでいますか?

就活対策のGDについて、前回は「GDの概要」についてご紹介しました!

今日は2回目ということで、「知っておくべきGDの重要ポイント5選」についてお話しします!!

第1回

<GDとは>

<企業がGDを行う目的>

<GDの主な種類>

第2回

<GD対策!~知っておくべきGDの重要ポイント5選~>

選考の時には、どうしても他の就活生をライバル視してしまいがちですが、

グループディスカッションの際にそれは禁物です。

グループディスカッションでは、同じグループのメンバーといかに良い議論ができるかということが重要です。したがって、仲良くなった方がむしろ議論が活発になり、良い評価につながるでしょう。

そのためには、まず少し早めに会場に行き、同じグループのメンバーと雑談をするのがオススメです。

何を話せば良いか分からないという方もいらっしゃるかもしれませんが、「今日はよろしくお願いします」「緊張しますね」など、本当に些細な会話でも良いので、声をかけてみましょう。

選考前に少しでも打ち解けておくと自分自身も発言しやすくなるといったメリットもありますので、ぜひやってみてください。

グループディスカッションの際には、多くの場合それぞれ以下のような役割を担うことになります。

グループの人数やグループディスカッションの形式によっては、複数の役割を1人が兼任することもあります。

この中で、特に企業側の印象に残りやすい役割はリーダーです。

限られた時間の中でメンバーの意見を集約し、議論を進めていくリーダーシップが評価されます。ただし印象に残りやすい分、独りよがりの議論の展開はマイナスの評価の対象になるので注意しましょう。

また、特に役割がない人もグループの一員です。

相槌を打ったり、積極的に発言したりすることで、グループの雰囲気を良くすることができます。そのような部分も企業側は見ていますので、役割がないからといって焦る必要はありません。

本格的にディスカッションを始める前に、与えられた議題(テーマ)についての前提条件を決めましょう。簡単に言えば、議題に対するそれぞれの認識を統一するということです。

具体的な前提条件としては、何について議論することが求められているのか、議題の背景にはどのような課題があるのか、導き出すべき結論は何かということです。

最初から具体的な解決策などについてディスカッションをしてしまうと、議論自体が浅いものになってしまうことがあります。そして、ここで定めた前提条件は議論の最後まで頭に入れておきましょう。

このように前提条件を定めることで、議論が脱線しづらくなります。限られた時間の中でも、議題に対してより的確な結論を導き出しましょう。

ほとんどのグループディスカッションには時間制限があります。

より効率よく、確実に議論を進めるためには時間管理が必須です。

ここをなおざりにしてしまうと、終始焦った議論になってしまう、結論を出せずに議論が終わってしまう、発表がぎこちなくなってしまうなど、ディスカッション自体が上手くいかないことが多くなります。

例えば、以下のような時間配分はどうでしょうか?(グループディスカッションが30分の場合)

確かに時間配分を決めることは重要ですが、最初に決めた時間配分の通りに議論が進むことは少ないです。そのため、少し余裕を持った時間配分にしておくと良いでしょう。

グループディスカッションが難しいとされる理由の一つに、議題やメンバーが事前に分からないことが挙げられます。

そのため、終始メンバー同士の共通認識を確認する必要があります。

ここで活用できるのが、「3.前提条件を定める」で定めた前提条件です。

これに沿って、今は何について議論が進められているのか、自分たちが出そうとしている結論はどのようなものかということを、適宜確認しましょう。

メンバー間での認識のズレは、議論がスムーズに進まない、結論が上手くまとまらない、結論が議題とズレているなどといった困難につながります。

これらは、自分たちが苦労するだけでなく、企業側から見てもマイナス評価になってしまいますので要注意です。

グループディスカッションでグループごとに出す最終的な結論は、議題に対して的を得たものであるか、本質を突いたものであるかどうかということが重要です。

そのために意識すべきことは縦軸と横軸です。

ここでの縦軸とは具体化と抽象化、横軸はアイデア出しを指します。

個人の考えがある程度まとまり、議論が始まった段階で抽象的な問いを投げかけたり、議論が進むにつれて深く掘り下げて具体的なアイデアを出したりすることは、議論の活性化はもちろん、より適切な結論を導き出すために効果的だと言えます。

ただ意見を出すことに精一杯になるのではなく、これらの軸をもとに議論全体を俯瞰して見ることで、適切なアイデア出しを意識しましょう。

第2回は、「GD対策!〜知っておくべきGDの重要ポイント5選〜」についてご紹介しました!

この記事で、みなさんがGDを通過できることを願っています◎

まだまだ就活対策をご紹介するので、次回記事もぜひご覧ください!!

おしまい。

<<オススメ記事>>