2025年6月18日

【広島大学の若手研究者】畜産物の安定供給と安全確保に貢献する

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

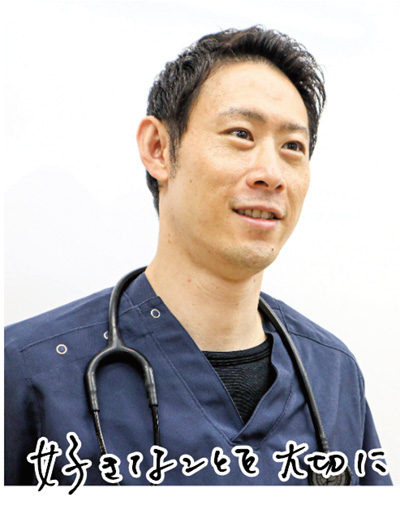

広島大学酪農エコシステム技術開発センター准教授・獣医師

鈴木 直樹さん

専門は家畜感染制御学の研究

センターでは、教育と研究を目的に乳用・肉用牛、山羊などを飼育しています。次世代のスマート酪農施設として、哺乳・搾乳ロボットや個体行動管理システムなどを導入した家畜舎を備え、安定的な乳生産を可能としています。

家畜に感染する病気の原因となる細菌などの病原体や感染のメカニズム、感染症の予防や対策などを研究する学問です。家畜や畜産物からヒトに感染する人獣共通感染症の制御を通じて人間の健康を守る役割も担っています。

感染症がまん延すると、食物がなくなります。食の安定供給を担保する上で、家畜の感染症制御は重要です。同時に、食品由来人獣共通感染症(食中毒)の病原体を農場レベルで制御し、食の安全確保にも貢献したいと考えています。

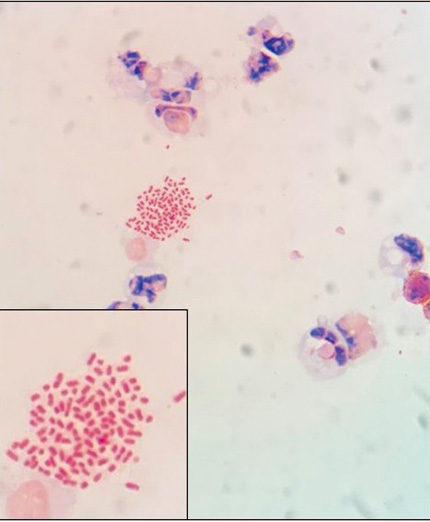

従来の乳房炎の診断は、微生物検査などを細菌培養により実施していたので、菌の検査結果が出るのに最短でも一日以上かかり、薬剤耐性菌の問題解決手段として感染症の迅速な診断技術の開発が求められていました。いかに早く原因を特定し根拠に基づき治療していくかが大事です。そこで、獣医師としての臨床経験を生かし2021年から、乳房炎迅速予後判断技術の開発に取り組み、診療現場で使用している顕微鏡や遠心機を使って約30分で診断できる技術を開発しました。乳房炎迅速予後判断技術の普及活動を行い、多くの診療所で活用されています。現在はAI(人工知能)を活用した検査の自動化技術開発に展開しています。

これからはAIを使いこなすことも大事ですが、基礎となる知識の詰め込みも依然大事です。最低限、教科書の内容を完全に理解できるようにならないと、自分の発想が生まれてこないと思います。教科書を徹底的に勉強した上で、自分の興味があることについて考え、興味があることを大切にしてほしいです。

2025年5月21日

広島大学輝く学生にズームイン!! 学生ビジネスプランコンテスト 全国大会でグランプリ

片桐萌絵さんは、2月に大阪で開かれた学生起業家の登竜門、第21回学生ビジコンキャンパスベンチャーグランプリ全国大会(CVG)(日刊工業新聞社主催)で経済産業大臣賞(ビジネス大賞)に輝いた。祭りを守りたいという片桐さんの熱い思いが、高く評価された。

日本の祭りなど伝統的な民俗芸能を持続的に次世代へ受け継いでいくための民俗芸能専門コンサルティングを提案した。

地元の愛知県で約700年続く伝統的な花祭に、幼いころから参加し自らも祭りの担い手として活動した。みんなが一体となって熱くなり、人と人とのつながりをつくる民俗芸能は、現代社会にとっても重要という。近年、少子高齢化による担い手不足と世帯数の減少による資金難で10年後には日本中の大好きな民俗芸能がなくなってしまうと危機感を持ち、学業の傍ら2023年10月に民俗芸能を守る任意団体「とらでぃっしゅ」を立ち上げた。

昨年7月に行われた三津祇園祭(東広島市安芸津町)では、大名行列に同コンサルティングの二つの軸、参加者増加プログラム(広報活動を通じて、観覧者数を増やす)と担い手公募プログラム(祭りの担い手を有料で公募し、祭りの体験を提供する)を企画し運営。高齢化で担い手の規模が約80人と減少していたが、150人まで回復した活動実績を報告した。事業を通して、民俗芸能の保存と継承、地方創生の実現を目指す。

言葉で表現できないほど、うれしく応援してもらった多くの人たちに感謝。うれしい気持ちを忘れずに、等身大の自分でビジネスを頑張りたい。

4月下旬に「とらでぃっしゅ株式会社」を設立した。利益を一番に追求するのではなく、祭りが好きという自分の気持ちと地域の人たちに寄り添い、思いを大切にしながら「片桐さんだったら、地域の民俗芸能を任せられるよ!」と安心して託してもらえるように頑張りたい。

2025年4月16日

【広島大学の若手研究者】がんに効く機能性材料を作る研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院統合生命科学研究科

基礎生物学プログラム助教

高橋 治子さん

専門は生体材料学

一番分かりやすくて身近なのは、コンタクトレンズや心臓の弁ですね。体の中に入れて体の機能を補ったり、治療効果を出したりします。体によくなじみ、体の中で機能を発揮することができるような材料を作るのがこの学問の分野です。

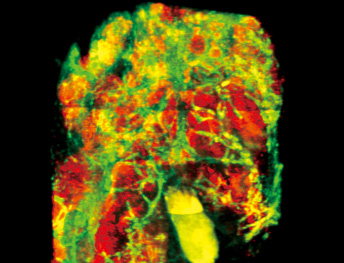

私の研究の柱は二つあって、一つ目は培養皿の上でがんの状態を再現して三次元的に組織をつくり、調べることができるモデルを作っています。二つ目は、人によってがん細胞の特性が全く違うので、それぞれのがんに対して、殺したり、悪化を抑えて共生できるようにする機能性材料を作ろうとしています。

私は生物に興味があって、がんを知ることは生物を知ることだと思って研究をしています。私が仲間たちと見つけたことや作り出した材料が、数十年後に少しでも、良くなる方向へつながったらすてきじゃないですか。

未知のことを新たに発見したり、自分が考え何かを作り出すことができるとワクワクして面白いですね。研究は、大きな目標に対して仮説と検証の繰り返しです。料理を極めたりゲームをやり込んだりすることと近い感覚だと思います。

好きなことは、日々の研究ですね。研究環境が整っている広島大学で、ケニアやフィリピンなど世界各国の留学生と文化交流をしながら一緒に研究ができて毎日が楽しいです。研究が進まなくてしんどい時もありますが、教授や学生、共同研究者など研究仲間が進んでいる姿を見て、私も頑張らなきゃと思い自然と元気になります。

私たち自身の細胞からがん細胞が生まれてしまうので、がんは誰にでも起こり得る病気です。がんはそういう病気だということをもっと知ってもらいたいですね。今は、一人一人のがんのタイプに合わせた個別化医療が盛んになってきて、これから検査や治療法もどんどん進化していくと思われるので、それをうまく利用してがんと付き合っていくことが必要です。何より早期発見が大切なので検診を受けましょう。

2025年3月18日

【広島大学の若手研究者】機能性色素や高分子を扱う研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学 大学院先進理工系科学研究科

応用化学プログラム 機能性色素化学研究室 准教授

今任 景一さん

専門は化学

専門は、色素(色を示したり光ったりする物質・分子の総称)と高分子(プラスチックや樹脂、ゴムなどの材料の総称)です。色素の中でも機能性色素(光や力、電気などの外部刺激に応答して色などの性質や分子の構造が変わる色素。身近では調光レンズなどに使われている)と高分子を掛け合わせて、スマート(刺激応答性)高分子材料を開発しています。

大学4年生の時に、高分子の研究室に配属されました。それまでは、化学にはあまり興味がなかったのですが、研究をしていくうちに化学の楽しさに目覚めました。2019年に広島大学に赴任してからは、もともとの専門である高分子と現在の所属研究室の専門である機能性色素を掛け合わせた研究を始めました。

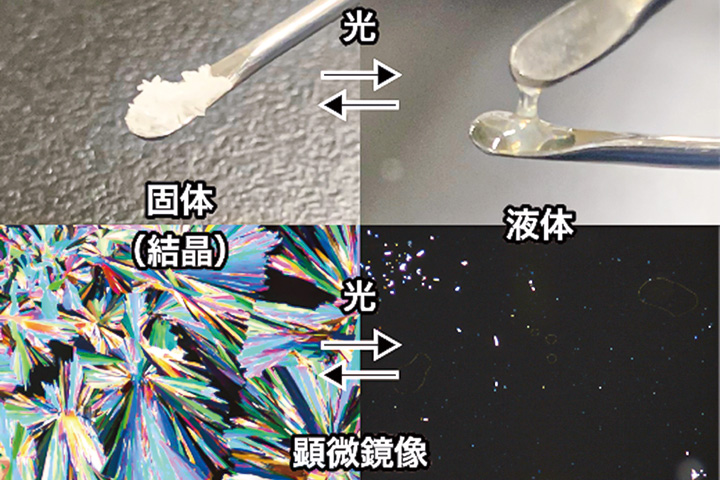

光で液化したり固化したり、力を加えると色が変化したり発光したりするなどのさまざまな機能を示す、機能性色素を開発しており、これらを高分子に導入することで新しい機能を持った材料を作っています。現在は特に、接着剤と人工筋肉の開発に力を入れています。

資源循環の観点から、製品の使用後に外部刺激により各材料に解体できる接着剤の需要が高まっています。そこで、車などの金属と樹脂、樹脂と樹脂の接着を想定し、光刺激で解体できる接着剤を試作しています。固体やガラス状態では強く決着する一方、特定の光(紫外線や可視光など)を当てると液体になって剥がれます。このような光解体性接着剤が利用可能になると、リサイクルしやすくなり資源循環に貢献できるのではないかと思います。

従来の硬い金属でできた危険なロボットと異なり、柔らかく人に接しても安全なソフトロボットが注目されています。そこで、ソフトロボットの動作を担う柔らかな人工筋肉(そのものが伸縮する材料)を作っています。これまでに、従来の硬いロボットや人の筋肉と同様に電気刺激に応答して繰り返し作動する材料の開発に成功しました。

2025年2月18日

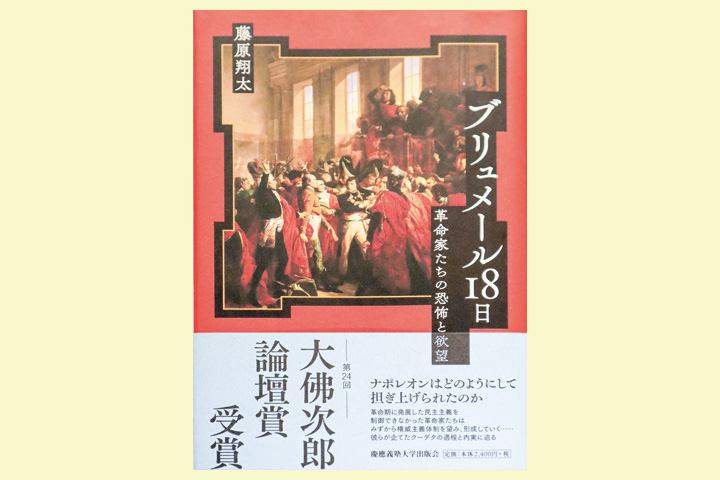

【広島大学の若手研究者】第24回大佛次郎論壇賞受賞

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授

藤原 翔太さん

専門分野は近代フランス史

近代フランス史、特にフランス革命・ナポレオン時代の地方行政の歴史を研究しています。研究のきっかけは、高校の世界史の教科書にフランス革命の激動がナポレオンの登場によって終わりを告げたという説明に疑問を持ったことですね。それから20年間研究を続けています。

小説、ノンフィクション、歴史記述など幅広い分野で活躍した作家・大佛次郎氏の業績をたたえて2001年に新設。優秀な学術論考を顕彰します。

ナポレオンが1799年、総裁政府(フランスの行政府)から実権を奪い権力の座についた軍事クーデター「ブリュメール18日」の事件に注目しました。これまでの歴史観では、権力欲に取りつかれたナポレオンの視点から語られてきましたが、フランス革命の成果を守るためにナポレオンを権力の座に引き上げた革命家たちの視点に立ってクーデターのプロセスを考察し明らかにしました。現代社会でも、実行力のあるリーダーばかりに注目が集まりがちですが、視点を変えてリーダーを支援する一般の人々が抱える不安や恐怖にも注目する必要があると思います。

歴史研究として一つの現実を全く別の視点から再構成し、フランス革命史に新たな光を当てたことや、現代社会の問題を理解する上で示唆を与えてくれる作品ということで評価されました。

フランス革命の象徴であるナポレオンではなく、普通の人々に注目した視点の転換を認めてもらい、これまでの研究の成果が実ったと非常にうれしく思いました。

クーデター後にナポレオンが国民の支持を獲得するために採用した方法や、フランス革命期に起きた地方社会の混乱が解消されていくプロセスなどを明らかにしていきたいと思います。

研究で大切なことは、毎日地道に史料や本を読み続け、絶えず疑問に思いながら、それらを書いた人々の思いや背景を考えていく姿勢です。

2025年1月21日

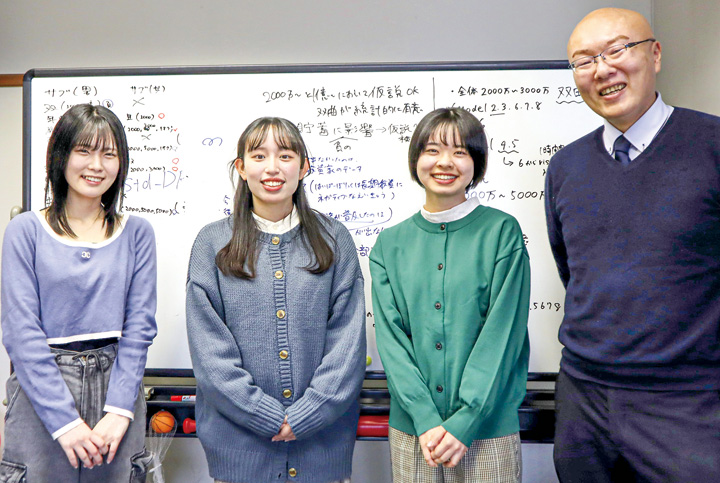

広島大学輝く学生にズームイン!! 第2回資産形成学生論文アワード2024優秀賞受賞

第2回資産形成学生論文アワード2024(投資信託協会主催)で、広島大大学院1年の鍋島萌花さんと経済学部3年の和泉晴香さん、姫野柚葉さんの共著論文「双曲割引が老後の貯蓄に与える影響」が、優秀賞を受賞 。若者の視点で分析・提言における将来性やオリジナリティを重視した審査により、優秀であると認められ高く評価された。

豊かな人生を送るために、一人一人が自分の資産とどう向き合っていくのか、未来の投資による資産形成の在り方について自由な発想による論文・レポートを提出。最優秀賞は該当なし、優秀賞1点、佳作1点、敢闘賞1点、アイデア賞1点の計4点を選んだ。

鍋島さんら3人は、証券会社と組んでデータ分析をする角谷快彦教授(同大大学院人間社会科学研究科経済学プログラム)の研究室のゼミ生。和泉さんと姫野さんは、昨年4月に同研究室に配属されたばかりなので、論文の書き方などを先輩の鍋島さんに教えてもらいながら3人で夏休みに研究した。金融庁が提唱した老後2000万円問題という社会的な課題があり、多くの人が貯蓄に不安を抱えている現状がある。3人は目先の利益を優先しがちな行動傾向である双曲割引という心理的要因に着目し、証券会社と同研究室が共同で実施した調査結果を基に、1カ月半を掛けて65歳以上の人の貯蓄額と双曲割引の関係について分析し、双曲割引が老後の貯蓄に与える影響について研究し実証的に示した。

和泉さんは「周りの人の支えがあったおかげで受賞できた」、姫野さんは「データ分析の基礎的なことを学び始めたばかりで、スキルがない状態からの研究だった」、鍋島さんは「日本の全国規模の論文大会に応募するのは初めてなので、後輩のサポートなど試行錯誤しながら研究した」と、それぞれ受賞を喜び「今回の経験が、今後の研究の支えになる」と目を輝かす。指導した角谷教授は「受賞を自信にしてほしい」とエールを送り、目を細める。

2024年12月17日

【広島大学の若手研究者】子どもたちに最低限の質の良い教育を

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院人間社会科学研究科 教育科学専攻国際教育開発プログラム 准教授

谷口 京子さん

専門は開発途上国の教育開発学 論文は英語で。海外の人に読んでいただきたい

開発途上国の教育開発が専門です。児童生徒の学力やその伸びの要因、進級阻害(留年・退学・転校)要因、学校運営などを研究しています。

独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施しているボランティア派遣事業で、開発途上国で生活しながら課題解決に貢献する青年海外協力隊に応募し、アフリカのマラウイ共和国に派遣されたことです。マラウイには、中・高等学校の理数科教師として2007年から2年間過ごしました。マラウイの子どもたちは、学校に登校できることが幸せだと思っているので、楽しく熱心に勉強に取り組んでおり、そのような子どもたちと接したことがきっかけでした。マラウイは、教育環境が未整備であり地域によっては子ども100人に対して教師一人しかいないという学校もありました。また、大学進学率は、約1%であり、ほんの一握りの子どもたちしか大学に通うことができない環境でした。 マラウイなどの開発途上国の教育が改善するように、研究をしていきたいと思いました。

アフリカに渡航した経験がなかったので、マラウイがどのような国であるか想像がつきませんでした。インフラが整備されておらず、停電が続くと木炭で火を起こして料理をしていました。生活には困りましたが、よく周りの人々が助けてくれました。地域住民とのつながりが深く、物質的には豊かではなかったですが、心は豊かだったと思います。生徒とは、勉強の仕方や将来の夢についてよく話をしました。コミュニケーションには困らなかったですね。

アフリカに1年に1~2回、フィールド調査に行き、そこで得られたデータを基に開発途上国の教育開発計画や教育政策について研究をしています。学力を伸ばす方法や、中途退学率が高いのでその要因を追求し、より良い学校運営などを研究しています。

研究の対象国はアフリカやアジアの開発途上国が多いので、研究成果を海外の人々が読めるように英語で論文を書くようにしています。年に2~3本投稿し多くの人々に論文を読んでもらい、開発途上国の状況を少しでも改善できればと思っています。

子どもたちは生まれてくる親や国を選べません。どの国で生まれ育っても最低限の生活を保てるようになることが大切です。私は、子どもたち全員が最低限の質の良い教育を受けられることがその一歩であると思います。教育の質の向上はすぐに成果が出なくても、いつか必ず成果が出ると信じて研究を続けています。

2024年11月19日

【広島大学の若手研究者】生き物っぽいモノをつくる研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院統合生命科学研究科助教(超越化学グループ)

松尾 宗征さん

分子システムの「自己」の創発を目指して

専門は化学です。物理学や生物学も使って研究をしています。生物は、化学反応で動いています。化学反応を使って生き物みたいに動くウェットな人工生命をつくっています。

幼少時から生き物が大好きで、ゾウをはじめとした多くの生き物を飼育していました。自然と生き物の死に直面することも多く、「生命とは何か」に興味津々でした。それを解明するために、中高生の時には生物を人工的につくってみたいと本気で考えていました。また、高校生の時に読んだ「生命システムをどう理解するか」という本にあった研究にひかれ、その研究室に念願かない卒研から飛び込み今に至ります。さまざまな先生や仲間たちとのご縁もあり、今楽しく研究できています。

化学的に考えると一年前の自分はもういません。骨すら入れ替わり、98%は物質としては残っていないです。しかし、一年前の自分は物質的には残っていなくても、確かに今ここにいるのでとても不思議です。物質的には全く違うモノになっているのに、摂食し排泄する物質の流れの中で、生命としては回帰的に「自己」を維持し続けていることが大事です。こうした性質をもつ分子システムをつくる研究をしています。

一つ目は生き物っぽいモノをコンピューターの中のプログラムとしてつくる。二つ目はロボットみたいな硬いものでつくる。三つ目は、柔らかいみずみずしい実態のあるものでつくる。私は、生き物が好きなので三つ目のウェットな人工生命をつくっています。進化できる分子の集合体を人類で初めてつくるのが夢です。

今までの私の研究は主に三つに分けられます。一つ目は、私が設計・合成した餌を自分で食べて回帰的に成長する液滴、二つ目は自分で成長・分裂し増殖できる分子の集合体、三つ目は有機物や無機物からなり自発的な振動状態を我々の心臓のように継続する自律アクチュエータ(エネルギーを動きに変える装置)をつくりました。

一つ目の成果が2021年に科学誌Natureの姉妹誌「NatureCommunications」、2022年には月刊誌「化学」に掲載されました。それにより科学誌Scienceの発刊元や英国王立化学会など世界中からインタビューを受け研究成果が波及しました。これまで、自分の好奇心で行ってきた研究が少しでも人類の科学史に貢献できたことを実感し、自分の好奇心を信じ研究を加速させていくモチベーションの一助になっています。

2024年10月15日

【広島大学の若手研究者】異文化理解の課題・進める方法について研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院人間社会科学研究科 講師

デラコルダ 川島・ティンカさん

専門は宗教社会学

異文化と自分の文化を理解できる人を増やしたい

物事はいつも見かけ通りとは限らない

専門は宗教社会学で、日本とヨーロッパの宗教から社会の特徴を明らかにする研究をしています。仏教やキリスト教という違いはありますが、教義(宗教の教えの内容)から離れて一般の人たちが日常的な生活の中で宗教性を認識することに、共通する部分があることが分かりました。聖地巡礼や困った時の神頼みなどがその例です。

教育学部の異文化間教育推進室に所属しています。宗教社会学で学んだことを基礎として、異文化理解における課題や異文化理解を進める方法について研究しています。CEDAR(セダー)という研究グループのワークショップに参加するなど、彼らの方法論を参考に日本での効果的な方法を探っています。

CEDARというのはアメリカに拠点を置く国際的なグループ。とても興味深い異文化理解の方法を実践しています。互いの違いを認識し、それを変えるのではなく受け入れながら共存することを目指します。個人それぞれが文化的な背景を持っているので、それらの文化を大切にしています。各個人のアイデンティ形成には、所属する文化はとても重要です。彼らのワークショップでは約2週間、いろいろな人たちと共同生活し、異文化と接触しながら互いの理解を深めます。すごく緊張感のある生活ですが、異文化の理解とともに自分の文化についても深く考える機会になります。

授業などで異文化理解の前に、自分と自分の文化を認識するという活動を行っています。私の専門分野の宗教社会学を活用し、自分の宗教意識について他の人と比較するというものです。これによって日本にも多様な宗教意識があり、日本人と外国人という図式だけでは他の文化を理解することができないことに気付くことができます。ワークシートを作成し大学で実践したところ、学生にとても有効であることが分かりました。

現在は、CEDARの方法を日本でも応用できるように研究を進め、日本で使用できるようなワークブックの出版に取り組んでいます。これを基にワークショップを定期的に開き、異文化理解の誤解を減らし、より深く異文化と自分の文化を理解できる人が増えるようになってほしいと思います。特に、教育学部で授業することによって将来、学生が学校の先生になり、多様な文化的背景を持つ子どもたちを支援してほしいと考えています。

東広島市には多様な国から来た人たちが住んでいます。その子どもたちも増え続けているので、学校での教育には多くの課題があります。いろいろな文化的背景を持っている人や子どもたちを理解していくことで、楽しく住める街になると思います。

2024年9月16日

頑張る広島大生 陸上競技部長距離パート 出雲駅伝に12年ぶり出場

広島大学陸上競技部の長距離パートが10月14日に出雲市で行われる「出雲駅伝(出雲全日本大学選抜駅伝)」に12年ぶりに出場する。出雲駅伝は箱根駅伝、全日本大学駅伝と並ぶ大学三大駅伝の一つ。私学の強豪が集う中、選手たちは「全国に広島大をアピールしたい」と話している。

今年の出雲駅伝に出場するのは21チーム。今年の箱根駅伝上位校の9校のほか、全国の予選を勝ち抜いた大学が参加する。広島大は昨年11月の中四国大学駅伝で3位に入り、中四国学連代表として、出雲駅伝に12年ぶり4回目の出場を決めた。国立大は広島大のほか、岡山大、名古屋大、鹿屋体育大が出場する。

広島大・長距離パートの現在の部員数は学部生、院生を合わせ22人。「Challengers」をスローガンに掲げ、「格上の相手であってもひるむことなく、思い切りぶつかる」ことを部の支柱に据え練習に取り組んできた。

練習は週に5日。一日平均で20㌔の距離をこなす。部員が主体的に練習メニューを考える。選手間で改善点などをアドバイスし合いながら、練習に励む。アドバイスをする側も、気づきが生まれ、成長につながる、という。

現部員で高校時代に全国高校駅伝に出場したエリート選手はいない。ただ、考える姿勢を重視した練習が、選手の記録の伸びを促した。5000㍍の上位8人の平均ベストは14分58秒と、中四国の大学ではトップクラスを誇るほどになった。

本番まで1カ月。島根県の石見智翠館高出身の橋井佑空さん(情報科学部2年)は「普段、テレビで見る選手と一緒に走れることは、貴重な経験になる。思い出に残るレースにしたい」ときっぱり。兵庫県出身で大学院先進理工科学研究科1年の大森勇輝さんは「最大限の力を発揮できるようにする」と意気込む。

広島大陸上競技部は、短距離の山本匠真さん(工学部4年)が、ことしのパリ五輪の代表候補に選ばれた。長距離パートの主将を務める南凱士さん(教育学部3年)は「身近な先輩が注目され刺激になった。自分たちも負けずにアピールしたい」と話しながら、「国立大は、私学の強豪校と比べ、練習環境や部の活動費などでさまざまなハンディを背負っている。そんな中、国立大学でもやれる、というレースを見せたい」と言い切る。

【出雲駅伝】

平成元年から始まった。第1回大会は、「平成記念出雲くにびき大学招待クロスカントリーリレーフェスティバル」の名称で開催。第6回大会からは現在の「出雲全日本大学選抜駅伝競走」に名称変更。「出雲駅伝」の略称は、第19回大会に愛称化され、翌20回の記念大会から正式略称となった。今年が36回目。出雲大社前をスタート、出雲ドーム前をゴールに6区間45・1㌔のコースで競われる。