2021年2月17日

春休みは何する?コロナ禍大学生の春休みの過ごし方

4タームの授業が終わり、みなさんいよいよ春休みですね!

春休みの予定は立てましたか??

今日は、「大学生の春休みの過ごし方」についてご紹介します。

卒業旅行やサークル旅行、海外旅行など行く大学生が多いですよね!

今年はなかなかそれも難しい我慢の年!

それでもせっかくの春休みだから、友達との思い出をつくりたいですよね。

そこで、今年おすすめの旅行プランを紹介しちゃいます!☟

天気のいい春に外でのキャンプはおすすめ!!

少し早いですが川で遊んだり、みんなでご飯をつくって、テントで寝て…

友だちとの絆が深まること間違いなしです!

東広島には無料キャンプ場もあるので、リーズナブルに楽しむこともできます。

ホカンスってなに?と思われた方も多いと思いますが、

ホテル×バカンスの造語で、ホテルに滞在しながらバカンスを楽しむものです!

韓国女子の間で流行中の旅行スタイルです!!

ホテルの中で美味しいご飯をテイクアウトして、豪華にパーティをしましょう。

ゆったり友達と過ごせるのもいいですよね。

近場のホテルでも旅行気分になるのでおすすめです(^^)

みんなで旅行がなかなかしにくいこの時世を利用して、この機会にひとり旅に行くのはどうでしょうか。

意外とひとり旅は自由なので、気を遣わずゆったり旅行できます。

大人数だと待たないといけない人気店も一人だとすぐに入れたり、行き当たりばったりの旅をすることも余裕です。

ひとり旅を勧められている今だからこそ、行きやすいですよね!

授業期間中に行くと意外と免許を取るのは時間がかかる…

長く時間を取れる間に、パパっと免許を取っておきましょう!

春休みであれば2週間の合宿免許への参加も可能です。

友だちを誘って他県の合宿免許に旅行気分で参加する人も多いです。

東広島であれば、「東広島自動車学校」、「賀茂自動車学校」、「道祖園自動車学校」の3つがあります。

※この3つの自動車学校では合宿免許は行っていません。

【東広島自動車学校】

【賀茂自動車学校】

【道祖園自動車学校】

免許を早めにとって、大学生活を充実させましょう!

授業が始まると、授業が忙しすぎてなかなかバイトに入れないという人も多いはずです。

今年はあまり遊びにも行けないし、留学に行くこともできません。

いっそこの機会にバイトを入れまくって、ポストコロナ後のために未来貯金をしませんか?

また、新学期が始まると新歓でお金が大きく飛ぶことも予想されます。

長期休みの機会にリゾートバイトをしたり、短期バイトをする大学生も多いですね。

春休みの間に稼げるだけ稼いでおきましょう!

普段は授業にサークル、バイトでなかなか実家に帰る機会はありませんよね。

この長期休み中に大人しく帰省してゆっくり過ごすのもありです!!

就職したら実家に帰る機会も少なくなるし、こんなに長い間のんびり実家に居座れるのももう最後ですよ!

今年は夏休みや冬休みにコロナウイルスの影響で、帰省できなかった人もいると思います。

帰れるうちに様子をうかがいながら、帰省するのもいいと思います。

また、春休みは全国各地に散らばった友達も帰省してくるので、地元の友達と遊ぶこともできますね。

家からも出られない、遊べない、何もできないと思っている大学生も多いのではないでしょうか?

そんなことはありません!!

今年の春休みに自分磨きに闘志を燃やしましょう!!!

授業期間中は、授業や課題に追われてなかなかそれ以外の勉強に取り組むことはできませんね。

せっかくの自由に学ぶことができる大学生活です。

就職したら勉強する機会も少なくなるので、今の間にできる興味のある分野に真剣に勉強してみるのもおすすめです。

長期休みといえば、こっそり自分を変えるチャンス!!

この際、ジムに加入して集中トレーニングをしたり、ダイエットにチャレンジしたり、自分のために時間を使いましょう。

料理や音楽などにチャレンジして、趣味を増やすのもいいかもしれません!

新学期に同級生に差をつけてあっと言わせましょう!!

モテモテになること間違いなしです!

春休み中に社会と関わり、自分を見つめなおしたり、将来のことを考えるのも一つの手です。

大学の学内だけでなく外の世界と関わることで、自分が当たり前だと思っていた価値観が変わったり、新しい出会いや刺激が増えます。

広島県内だけでも幅広く募集をしているので、自分の知らない分野にあえて挑戦してみるのもいいかもしれませんね!

コロナ禍で春休み何しよう?と思っていた人もいるかと思いますが、これで充実した春休みになること間違いなしです!!

みなさんが楽しい春休みを過ごせますように!

おしまい。

<<オススメ記事>>

2021年2月16日

【広島大学】新入生必見!下見に住むメリットとデメリット!

広島大学では、ほとんどの学生が一人暮らしをしています。

大学近くと言っても、学生が住む範囲は意外と広く、たくさんアパートがあります。

その中でも「西条下見」は、広大生が物件探しをするときに一度は検討する、大学から一番近い地域になります。

今日は、下見に4年住んでいる現役大学生が、「下見に住むメリット・デメリット」についてご紹介しようと思います。

西条にある下見は、「西条下見」と「西条町下見」の2つ存在します。

広大生の間では、「西条下見」が「下見」と呼ばれ、「西条町下見」を「エセ下」と呼んでいます。

広大生の中ではこの差はかなり大きいです!

西条町下見に住んでいるのに”下見”に住んでいると言うと、

「いやいや、そこエセ下だから。」

と言われます。

”The 学生街”の西条下見に住んでいることが、一つのプライドとなっているようです。

よって、下見の区域はここです☟

下見の魅力は、何と言っても大学から近いこと!

どこからでも、だいたい徒歩10分程度で大学まで行くことができます。

朝ギリギリまで寝て大学に行くことができるのは、下見でしかできません!

(ちなみに私の家は大学まで徒歩5分のところにあります。女性ですが授業開始20分前までに起きれば間に合います。)

また、下見であれば忘れ物があっても15分休憩の間に取りに帰ることができたり、空きコマや昼休憩に家に帰ってゆっくりすることもできます。

車を持っていなければ、移動手段は主にバスか自転車になりますよね。

雨が降ったとき便利なのが、やっぱり下見!

下見以外の地域の学生は、雨の日はレインコートを着て濡れながら、またはぎゅうぎゅうのバスに乗って大学まで行くほかありません。

その点下見は、傘をさしてゆっくり歩いてくることができます。

下見は学生街ということもあり、スーパーや飲食店が密集しています。

徒歩圏内にスーパーが2つ、コンビニが5つ、飲食店(居酒屋除く)が10軒以上、居酒屋が5軒以上あります。

その他にも、美容院、家電量販店、病院、ジム、ガソリンスタンドなど徒歩圏内だけで生活が完結します。

ひとり暮らしで車を持っていない学生にとっては、快適な環境です。

大学から近い反面、西条駅からは遠いです。

自転車で約25分(爆速で15分)、バスで30分以上かかります。

(ちなみに、徒歩は1時間です。)

広島市内へ出かける時や帰省の際に、西条駅から遠いので不便です。

特に西条駅からのバスの最終便が、平日22:20、休日22:00なので、終バスに間に合うように帰ってくる必要があります。

下見に住んでいると行動範囲が下見内になってしまいがちです。

そのため、西条駅の近くにはおしゃれなカフェや美味しい居酒屋があるのに、下見勢はなかなか足を踏み入れることができません。

すごくもったいない!!

他の地域に比べて比較的家賃が高い物件が多いです。

下見はアパートにもよりますが、バストイレ別、部屋が広い(10畳前後の家は多いです)、ウォシュレット付き、オートロック付きなど、家の設備も充実しています。

立地良し・設備良しで、平均して4万円以上はする物件がほとんどです。

結局何を取るのかという問題にはなってくるのですが、極力節約したいという学生にとってはおすすめできません。

大学に近いにプラスで居酒屋が多いことが原因となり、家出しに使われることが多いです。

学生はみんな西条内(または広大付近の八本松、寺家)に住んでいるので、基本的に放課後に電車に乗ってどこかへ行くことは稀です。

カラオケか居酒屋に行くしか娯楽がありません。

そのため、広大生は家でパーティーをしたり宅飲みをして遊ぶ人が多いです。

そうなったらやっぱり家出しに使われるのは、大学から近い下見住みに自然な流れでそうなります。

下見に住むと一度は家出しに使われることになることでしょう。

下見が家出しで使われるということは、もちろん夜間隣の部屋がうるさいことも正直住んでいるところによってはあります。

ただ自分の家も家出しをして友達とわいわいすることもあるので、”お互いさま”という感覚でみんな過ごしています。

(今まで一軒家で過ごしてきた学生にとっては、最初は慣れないかもしれません。)

また、居酒屋も多いので居酒屋帰りの学生の声が聞こえることもあったりします。

広大生は終電を気にする必要はありません。

下見は静まり返ることはないので、ある意味で安心して暮らせます。

4年間下見に住んだ私の感想としては、メリット・デメリットはありますが、すごく住みやすかったです。

授業の時は、バイトが前日遅くに終わってもギリギリまで寝て大学に行けるし、空きコマが多いタームも一旦家に気軽に帰れます。

飲み会となったら基本下見で行われるので、すぐに家に帰れて楽です。

あと、個人的におすすめなのが、下見は意外とすぐのところに田んぼがあることです。

田んぼの景色を眺めながら、ゆっくり散歩することができます。

心残りとしては、美味しい西条駅前の居酒屋や飲食店が遠いので、なかなか行けなかったことですね。

あと、バイト先が駅前だったので、遠かったのも少し大変でした。

今回は、下見に住むメリットとデメリットについて紹介しました!

結局のところ、何を求めるかで住む場所を決めるとは思いますが、この記事を読んで少しでも参考になればうれしいです!

おしまい。

<<オススメ記事>>

2021年2月16日

【広島大学】講義室2室で命名権契約 工学部と理学部

広島大学は2月1日、東広島キャンパス内の講義室2室で施設命名権(ネーミングライツ)契約を締結。これで同大施設のネーミングライツは計3件になった。

工学部講義棟B2・104講義室は、半導体製造装置メーカー「ディスコ」(東京)が命名権者で、「KKM ROOM104」と名前が付けられた。契約期間は2023年3月末まで。

理学部E102講義室は、「マイクロンメモリジャパン」(東京)と契約を結び、「マイクロンイノベーションホール」となった。契約期間は22年3月末まで。

同学では、大学所有施設の有効活用、自己収入の拡大、教育研究環境の向上などを目的に、ネーミングライツ事業を2020年4月1日に導入。

2020年10月には、加藤組(三次市)と施設命名権契約を締結しており、工学部実験研究棟C1が「KATO OMOSHIRO LAB」の名前で使われている。

2021年2月11日

【大学受験】広島大学志望の後輩へ、先輩は入試前日こうやって過ごしました。

このページに来たということは、あなたは広島大学を志望する未来の後輩だろうか。

では、あなたの為に、私は筆を走らせよう。

さて、広島大学は入学者の約7割が広島県以外から来ている。

その為、朝起きて家からそのまま大学へ行って試験を受ける学生より、前日もしくは前々日から広島県のホテルなどに泊まって受験に臨んだ学生が多いはずだ。

すなわち、勉強漬けの毎日とはちょっと違う行動を長時間取ることになる。リズムを崩さないように、受験当日だけじゃなく、その前の日から受験に万全に臨む為のスケジュールを組み立てることが大事なのである。

タイトルの通り、今回の記事ではそんな未来の後輩達の為に我々GAKUPOTA広大生ライター達が入試前にどのように過ごしていたかを紹介する。

マジで赤裸々に紹介すっから。

まずは千葉県出身のY氏から。

前々日に千葉県の成田空港から飛行機で広島空港へ。

広島空港に着いたのは午前11時頃でした。

2月の初旬頃にネットで格安航空券を予約し、料金は8千円くらいでした。

広島空港でハンバーグを食べた後、広島空港からはバスで広島駅へ。

自分は駿台予備校の生徒だったので、駅にある駿台広島校の自習室に向かい勉強をしました。

17時頃に駿台が閉まったので、夕飯にラーメンを食べました。

夕食後、予約していたホテルに歩いて向かいました。

ホテルの予約は飛行機と同じ2月初旬頃に取りました。

正直、勉強し過ぎると良くないかなと思って、部屋ではあまり勉強はしませんでした。若干数学の記述模試を解いたぐらいです。

ホテルの最上階に、宿泊客専用のスイーツビュッフェがあったので、堪能しました(笑)

初日の就寝時刻は夜の11時頃です。

起床時刻は朝6時30分頃です。

入試当日の出発時間と同じにして身体を慣らしました。

朝ごはんは前日にコンビニで買っておいたものをホテルで食べて済ませました。

ホテルの食事は時間帯が遅かったので、食事無で予約しました。

その後は駿台の自習室で17時まで勉強しました。ちなみに昼飯は駅の店にカルボナーラを食べに行きました。

勉強は数学、物理、化学、英語を満遍無くやっていました。

夕食は胃もたれにならないように、和食を食べました。

ホテルに戻って、またスイーツビュッフェを堪能しました。(今思い返すと、胃もたれ防止のために和食にした意味がなかった…)

ビュッフェを堪能しながら、英作文のフレーズ集を見返したりしていました。

就寝時刻は、夜11時頃でした。明日の自分に期待をしていたので緊張はあまりしなかったです。気付いたら寝てました。

起床時刻は6時30分、駅まで20分ほど歩いて、7時20分発の新幹線に乗って東広島駅へ。

東広島駅からバスで直接広島大学へ。入試の日は臨時バスがたくさん出ているので事前に調べておくと良いと思います。

入試までは、なるべくいつも通りに過ごし、事前にスケジュールをしっかり立てておくことが大事だと思います。平常心を保って受験に臨めます。

未来の後輩ちゃん頑張って!!

・入試当日までは平常心を保つ為にスケジュールをしっかり立てた。

・ホテル、飛行機の予約は2月頃、新幹線は乗る前日に予約した。

・ホテルは早めの予約が肝心。他の受験生で部屋が埋まってしまう。

・ご飯はしっかり好きなものを食べた。胃もたれだけには注意した。

・交通手段、時刻を事前に調べて把握しておいた。

筆者である私だ。正直、我ながら今考えるとよく実行したなと思うスケジュールだが、紹介しよう。逆に、スケジュールさえ立てれていれば本来の自分の力は発揮出来るのだ。

いつも通り地元の予備校の自習室で夜の9:30頃まで勉強する。

※この時僕はまだ愛知県にいます。歩いて名古屋駅へ。予備校は10分くらいで着く近さにある。

夜10時頃の名古屋駅発広島駅行きの夜行バスに乗る。乗る前に軽く飲み物を買う、コンタクトレンズを取るなどしておく。バスに乗ったら寝る。

夜行バスは3列独立シートのものなら一人席でも足元が広く、意外と寝やすい。

3列独立シートのものを選ぼう。

朝の5時頃に広島駅に着く。ここからJRに乗って広島大学の最寄り駅である西条駅に向かうのだが、当然バスが到着した時点では始発は出ていない。

コンビニで朝ごはんを買って、体操をして頭と身体を覚ますなどして時間をつぶした。

JRに乗って西条駅に着いたら、次はバスで広島大学に行く。

以上だ。

ギリギリまでいつもと全く同じ環境で勉強していたのであまり試験の実感が湧かず緊張はしていなかったと思う。終わってから広島駅でお好み焼きを食べてから夜行バスに乗って即帰った。

・慣れ親しんだ環境でギリギリまでいつもと同じことをしていたので完全に平常心を保てる。

・夜行バスの到着で強制的に起こされるので寝坊する心配がゼロ。

・ホテルに泊まる必要が無い。泊まれるホテルが見つからなかった場合、最後の手段としてアリ

・遠方なのに、とにかくお金がかからなかった。

今回はライター2名の過ごし方を紹介した。

2名でもこれほど過ごし方に違いが出ているが、共通していることは、「平常心を保つ為にスケジュールを立てる」ことを意識している部分だ。

いつも通りの心持ちを保つ。なんなら少し知らない土地を楽しんでやるくらいの余裕を持つとちょうど良いのかもしれない。

何はともあれ、あなた達は苦しい受験生活を乗り越えてきたのだ。力は確実にその身体に宿っている。あとは引き出すのみ。

頑張れ受験生。我々はあなた達を待っている。

\オススメ記事/

2021年1月30日

【広大新入生必見】東広島の街紹介〜西条下見、西条町下見、田口編〜

東広島市、そして西条周辺には、様々な地域が存在します。

その中でも、特に広大生に密接に関係するのは「西条下見」「西条町下見」「田口」「西条中央」「寺家」「八本松」の計6つの地域です。

そして、今回はこれらの地域の中の「西条下見」「西条町下見」「田口」の計3つの地域についてご紹介していきます!(残りの地域は別の記事でご紹介します。)

この3つの地域は、全て広島大学周辺に位置する地域となっていますが、それぞれの地域で特徴が異なります。

なので、今後これらの地域に一人暮らしする学生さんや、何かの用でこれらの地域を訪れる方は、ぜひそれぞれの地域の特徴を把握していただきたいです!

それでは、早速参ります!

西条に存在する「2大下見」のうちの1つ、西条下見。(ちなみに、もう片方は次に紹介する「西条町下見」です)

この地域の特徴は、なんと行っても大学に近い!!

遠くても徒歩で約10分以内、自転車なら約5分で大学に着きます。なので、対面授業の開始ギリギリまで家にいることができます笑

それに加え、下見は生活の基盤が整っています。

ゆめタウン学園店を筆頭に、ナフコ(ホームセンター、家具)、エディオン(家電)、ショージ(スーパー)、くすりのレディ(薬局)、郵便局、セブンイレブン・ファミリーマートといったように、日常生活を送る上で必要となるお店が西条下見内に全て揃っています。

図1 ゆめタウン学園店の様子

また、大学に近いので当然といえば当然ですが、大学生の居住率が高いです。マンションなら住人のほとんどが大学生と言っても過言ではないでしょう。

このように、まさに「大学生が住むための街」が西条下見です。

ちなみに、広大生の中では、西条下見を通称「下見」と呼びます。なぜこのお話をしたかというのは、次に紹介する「西条町下見」の項目を見ていただけると分かります笑

先程紹介した「西条下見」に並ぶ、西条の2大下見の1つ、西条町下見。

「え?西条下見に”町”が付いただけじゃん!何が違うの?」

って思った方もいらっしゃると思います。

ですが、西条下見と西条町下見は全くの別物と考えてください。インドとインドネシアみたいなものです。

では、そんな西条町下見の特徴をご紹介していきます。

まず、なんと言っても地域面積が広いです。先程の西条下見は大学周辺の限られた地域を指しましたが、下の画像を見ていただいても分かる通り、西条町下見はかなり広範囲に広がっています。

ということは、場所によっては同じ西条町下見なのに特徴が違うということも起きてしまいます。

例えば、西条下見のすぐ近くにある西条町下見なら比較的大学との距離は近い方ですが、ほとんど西条中央に近い西条町下見でしたら、大学からの距離も当然遠くなります。

その代わり、西条中央の方が西条下見よりもお店がいっぱいあるので、いろんなお店に行きたいという方は西条中央寄りの方が人気です。

そんな西条町下見ですが、もう一つの特徴としてコスパのいい物件が多いということです。

基本的に、大学や市街地から離れるほど家賃が安くなる傾向があります。なので、もしも西条町下見にある家を借りようとしている方は、周辺施設からの距離と家賃の兼ね合いを上手にとることが大切です。

逆に言うと、周辺施設からの距離と家賃のバランスを上手く調整できたら、家賃は安いのに立地が良いという最高の条件を作ることができるのです!

これは、西条町下見ならではの特徴だと思います。

……ちなみに、先程ご紹介した西条下見は「下見」と呼ばれているとお話ししましたが、この西条町下見は広大生から何と呼ばれていると思いますか?

……答えは、「エセ下見」です!(本当にこう呼ばれています)

なので、広大生と話すときは下見といったら「西条下見」、エセ下見といったら「西条町下見」を指すと覚えておいてください!笑

先程までにご紹介した西条下見と西条町下見は、いわゆる大学の南側地域でした。そして、これからご紹介するのは、それらの地域と反対、つまり「大学北側」に位置する地域、通称「田口」です。

西条町田口、通称「田口」は、大学の北側に位置する地域です。

なぜこんなにも大学の南側とか北側とか言ってるのかというと、それぞれが全く別物の特徴をしているからです。

では、田口の紹介をしていきます。

特徴1つ目は、とにかく広い!

西条町下見でも同じようなことを書きましたが、田口はそれ以上の広さを誇っています。

そのため、もし田口で生活するなら自転車やバイクなどの移動手段は必須と考えてもよいでしょう。

なので、日常で運動したい方は田口をおすすめします。

ちなみに、田口には東広島運動公園という、体育館やトレーニング室など、運動したい人にとって非常にありがたい施設があります。また、バッティングセンターもあり、まさに田口は運動したい人にはうってつけの場所です。

そして、特徴2つ目は物件がとにかく安い!

なんと、田口では多くの物件の家賃が2万円台以下なのです!これは、西条のその他の地域と比べてもかなり安い方です。

なので、毎月の出費を安く済ませたい方は田口がおすすめです。

(余談ですが、、田口は(住む場所によっては)工学部、情報科学部、生物生産学部が大学の南側と比べて近いので、それらの学部の学生が多く住んでいるとか。)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

以上が、「西条下見」「西条町下見」「田口」の紹介でした!

なお、これらの町は主に大学周辺に位置する地域です。

東広島市の地域を紹介するもう一つの記事では、西条駅周辺の地域である「西条中央」「八本松」「寺家」の3つの地域についてご紹介していきます!

👇西条中央を紹介!

2021年1月26日

【広島大学の若手研究者】コロナ禍で問われる学生支援の可能性

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学高等教育研究開発センター助教

教育学習支援センター(協力教員)

蝶 慎一 さん

研究テーマは高等教育における「学生支援」

大学を中心とした教授・学生支援についての調査研究をしています。学生支援は、学生が充実した学生生活を営むために必要な活動・サポートです。

最近は、大学教育におけるアドバイジングの活動や学寮の取り組みを歴史や国際比較の視点で調べています。

自分自身の学生時代の原体験が、この研究を始める出発点になりました。

大学2年時から大学院まで民間財団から給付型の奨学金をいただくことになり、本当にありがたく思い、そもそも「学生支援」とは何だろう、研究してみたいな、と強く考えるようになりました。

博士論文の研究テーマは、戦後日本の学生支援の歴史です。戦後の高等教育制度はアメリカの大学をモデルとし、ポイントになったのが「全人教育」という理念です。つまり、大学は学問を修得するだけではなく、人間としてどう生きていくのかを学ぶことも重要であると位置づけられました。

資料調査行ったアメリカ・ユタ州の大学

資料調査行ったアメリカ・ユタ州の大学

研究に際しては、実際に欧米やアジア太平洋地域の大学での調査や研究発表も行っています。

学生支援を研究しようと思うと、大学教育の現場や政策動向を知っていないとできません。どのような学びやそれをサポートする取り組みがあればよいのか。

昨年4月から広島大学に設置された教育学習支援センターで協力教員として勤務しており、教育・学習支援に関わる実践的な活動も行っています。

教育学習支援センター主催の懇話会イベント(左から2番目が蝶さん)

昨年からのコロナ禍においてオンライン授業が増加し、あらためて学生の学びや心理的サポートをどのように保障していくのかが問われています。

これは、国内外の大学で学生支援の取り組みが共通に置かれている課題であり、学修者本位の調査研究が求められていると思っています。

何らかの物質を開発するような研究であれば、その成果は不変的なものかもしれません。

しかし、高等教育の調査研究は、個別的な要素が強い面があり、ある大学でうまくいったから、他大学でもうまくいくとは限りません。

各大学の歴史・背景をはじめ、学生・教職員の構成、学修環境も異なるからです。ここに高等教育の分野の研究の難しさと新たな可能性があると感じています。

学生支援をテーマにしたアカデミックな研究者は多くはなく、この分野の研究をもっと深めるつもりです。

私の目指す研究は、研究者自身が、基礎的な研究と実践活動を往還するロールモデルになり得ることです。

地道な基礎的研究が、大学での実践につながるような研究者を目指したい、と思っています。

※プレスネット2021年1月28日号に加筆修正

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2021年1月11日

数学のみで国立大学に入れる!?広島大学数学科AO入試の体験談!

皆さんはAO入試がどんな入試か知っていますか?

名前だけは知ってるけど実際どんな感じなのか知らないという人も少なくないのではないでしょうか?

そこで、今回は実際に僕が受けたAO入試の体験談を記そうと思います。

AO入試のイメージだけでも持ってもらえたら幸いです。

AO入試は2021年度入試から名称が変わり、総合型選抜となりました。

総合型選抜とは、その名の通り様々な評価方法を用いて総合的に評価する入試方式のことです。

主な評価方法には以下のようなものがあります。

・書類審査

・面接

・小論文

・筆記試験

・プレゼンテーション

・グループディスカッション

・実技

・模擬授業&レポート

・共通テスト

以上のうち、書類+面接+その他一つか二つが課されるのが一般的ですが、実際のところ試験内容は学校・学部・学科によって大きく異なります。

正確な情報を得たい場合は「〇〇大学 総合型選抜 募集要項」で検索し、学校ごとに出されている募集要項をチェックしましょう!

また、大学が絞りきれていない人には「総合型選抜年鑑」という本がオススメです!

僕が広島大学理学部数学科の総合型選抜を知ったのもこの本を読んだのがきっかけです。

総合型選抜を実施している大学・学部・学科とその入試の詳細を一覧で見ることができるので、自分の得意分野を活かせる入試制度がきっと見つかるはずです!

↓「総合型選抜年鑑」が気になる方はこちらからどうぞ↓

僕が受験したのは広島大学理学部数学科の総合型選抜で、試験内容は書類審査、面接、筆記試験(数学)のみでした。

実はこれ、すごく珍しいんです!

僕が調べた限り、国立大学で書類審査、面接以外に、数学しか必要のない試験はほとんどありません。

あったとしても、共通テストで○点以上取らなければならなかったり、その学部の専門分野において何らかの賞をとっていないといけなかったりします。

しかし、広島大学理学部数学科の総合型選抜はそういった制約もなく、正真正銘数学のみで受験できるんです!

ちなみに、これらの情報は先ほども紹介した「総合型選抜年鑑」で調べました。広島大学以外の入試も気になる方は是非読んでみてください!

提出した書類は以下の二つでした。

・調査書

・自己推薦書

〈調査書〉

調査書は高校が書く書類で、僕の母校では申請書を提出し500円を払うことで、記入を依頼することができました。

調査書は文科省指定のフォーマットが存在し、主な内容としては高校三年間の成績、出欠状況、学内外での活動歴などがあります。

*調査書は申請してから完成まで少なくとも2週間は必要なので、出願を考えている方は余裕を持って申請しておきましょう!

↓フォーマットはこちらのサイトからダウンロードできます↓

〈自己推薦書〉

自己推薦書は文字通り自分で自分を推薦する文書です。

フォーマットは大学から指定されることが多く、大概は800字や1600字といった字数指定が存在します。

広島大学の場合は、全2枚で1枚目に高校時代に積極的に取り組んだこと、2枚目にその学部に入学するにあたってアピールできる点を記載するというものでした。

僕の場合は、高校時代に積極的に取り組んだ活動として生徒会活動と数学に関連して取り組んだことを記載し、高校2年の時に書いた数学の論文(の真似事のようなもの)を添付しました。

*資料の添付が可能かどうかは大学によって異なるため、よく確認しておくことをオススメします。

*また自己推薦書の内容は教員に添削してもらいながら書くことをオススメします。

↓広島大学総合型選抜の自己推薦書の実際のフォーマットはこちら↓

総合型選抜では、どの大学のどの学部であれ大抵は面接が付きものです。

*受験する場合は、教員に手伝ってもらうなどして面接の練習をしておくことをオススメします。

実は面接には以下の二種類があります。

・志望理由などを聞く通常の面接

・口頭試問

口頭試問を面接と分けて記載している大学もありますが、広島大学理学部数学科の場合は募集要項の記載は面接で内容は口頭試問でした。

口頭試問は国数英理社などの基礎知識を問う質問を投げかけられ、口頭で答えるまたはその場でホワイトボード(黒板)に記載して説明するというような内容で、志望学部の専門分野に関する基礎知識や考え、論理的な思考を持っているかが問われます。

〈広島大学理学部数学科の場合〉

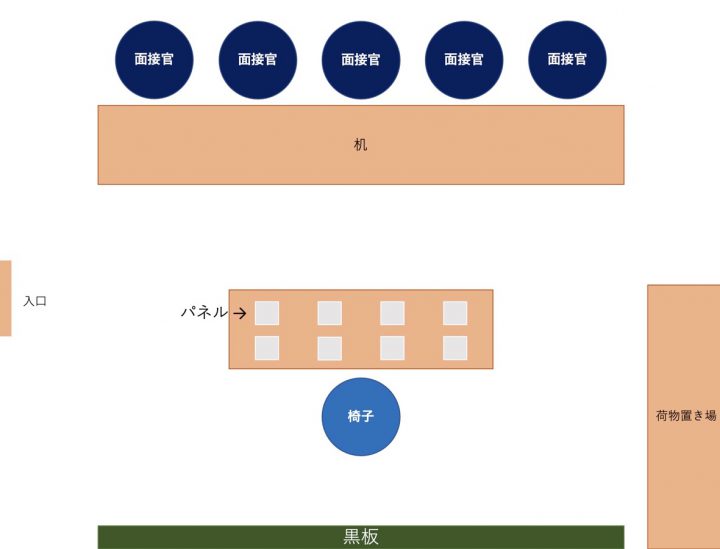

面接室に入ると8枚のパネルが用意されており、5人の面接官の向いにパネルの置いてある机を挟んで受験者用の椅子がありました。(下図)

面接でされた質問は、

「今までに数学で興味を持ったことは何ですか?」

というたった一つのみで、書類に添付した論文で扱った内容について話しました。

話し終わると、「パネルをめくってください」という指示があり、それ以降は完全に口頭試問になりました。

8枚パネルの内4枚には数学の問題が、残りの4枚にはそれぞれに対応する答えが書かれており、1問解いて説明し答え合わせをするという流れを4回繰り返しました。

また、1問目〜3問目は4問目の誘導になっており、難易度としては筆記試験より易しめでした。

筆記試験は数学のみの150分で、大問が5個ありました。

僕が受けた年は以下の5つでしたが、出題される分野は毎年異なるようです。

1 複素数

2 数列

3 双曲線

4 ベクトル

5 確率

難易度は広島大学の理系の二次試験とほとんど変わらないように感じました。

↓最新の過去問はこちらからご覧ください↓

数学だけやたらできる人ってクラスに1人はいませんか?

広島大学理学部数学科の総合型選抜は正しくそういう人向きの入試なのではないかと思います。

総合型選抜は大学・学部・学科によって試験内容が異なるため、様々な形式が存在します。

あなたの得意分野を活かせる入試もあるかもしれないので、来年度以降の受験生は一度調べてみてはいかがでしょうか?

また、もし身内に総合型選抜を受けようとしている受験生がいましたら、今回の記事をアドバイスする際の参考にしていただけると幸いです。

\オススメ記事/

2021年1月3日

大学生ならOneNoteで講義ノートを取ろう!

広島大学はパソコン必携だ。

広島大学ではマイクロソフトの主な製品を、大学生及び教職員が利用できるように一括してライセンス購入(マイクロソフト包括ライセンス契約)している。

つまり学生・教職員はマイクロソフトの主な製品を無償で利用できるのだ。

授業でもレポートを書くためにWordを、授業で行うプレゼンの資料作りにPowerpointなどのマイクロソフト製品のアプリを使うことが多い。

しかし、それだけでは勿体ない。私が是非お勧めしたいのはOneNoteというアプリだ。

大学生と言えば授業中パソコンで講義ノートを取る姿に憧れを抱く人で多いのではないだろうか。それを実現してくれるのがこのOneNoteだ。

かっこいいだけじゃなくメリットもちゃんとある!

以下それを紹介していくぞ!

ペンも紙もデータに置き換わる。色付き文字も自由自在なので、いちいちペンを揃える必要がない。無限にページも増やせる。消耗品の出費は確実に減るだろう。

ノート、ペン、ファイルなど、ごちゃごちゃとカバンに入れたり持ち運んだりしなくてもパソコン一台で完結してしまう。

あれ入れたっけ…? 消しゴム忘れたー!などと困ることもない。

かなりストレスフリーだぞ。

あれ、あの資料どこにしまったっけ…などと焦ることも無くなる。

何故ならパソコンの中に資料は入っているのだから。

だが、紙で資料が配布されることの方が多いのも現状だ。その場合、スキャナーで取り込んだり、写真を撮影してそれをOneNoteにアップロードするなど手間が増えると感じるかもしれない。

しかし、パソコンの中に一括で保管されているので置き場所を取らずに無くす心配が無いことに比べたら些細な事だ。

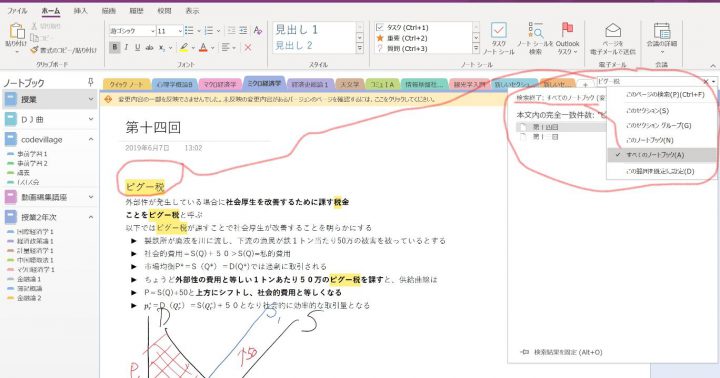

OneNoteにはワード検索機能がある。

あるワードを打ち込んで、設定した検索範囲内で一致するワードが書かれてるページとその箇所が分かる。

〇〇の定義ってなんだっけ?とペラペラとノートをめくる時間が削減できる。

色、太字で強調、文字のサイズを変える。表の作成などなど

あなたの理想のノートが作れちゃう。そう、OneNoteならね。

しかし、完璧なものなどこの世には無い。

以下自分が感じたデメリットを紹介しよう!

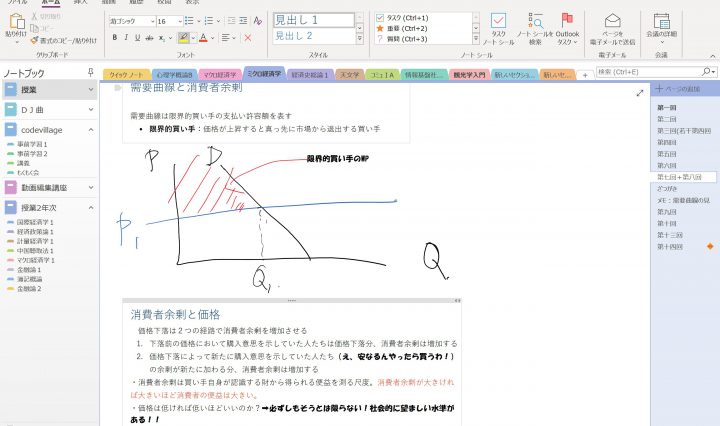

数式を打ち込む場合数式ツール、グラフを書く場合数学用アシスタント機能が使えるのだが、この操作が割と面倒だ。

ノート取りが講義のスピードに追い付かないであろう。

surfaceペンを使って直接画面に書き込む方法もあるが、紙に書くのと比べ、筆圧などが安定しにくく、慣れる必要がある。

グラフなども同じ理由で、筆が安定しないので書きづらさがある。

大人しくノートやルーズリーフを使ってノートを取ることをオススメする。

経済学部の僕は、数式が多い講義は紙で経済理論中心に学ぶ講義はonenote使ってた!

機械だから当然!電池が切れたら使えない。

広島大学では図書館や学生プラザ、マーメイドカフェなどで充電は出来るものの、授業が連続であると充電しにいく時間が取れない。

買いたてのパソコンならばバッテリーの持ちは良いが、1年近く使い古していると意外と一日持たなかったりもする。

モバイルバッテリーなどで対応しよう。

以上がOneNoteを使うメリットとデメリットだ。

①OneNoteを使った方がスマートに勉強が出来る

②理数系講義や電源には注意する。

これらを踏まえて、さぁ!君も明日からOneNoter(造語)になろう!

おしまい。

2021年1月1日

【広島大学・留学】STARTプログラムとは?~全体概要、STARTタイ編~

憧れの大学生活はみなさんいろいろ思い浮かべるものはあると思いますが、

「留学をしてみたい!!」

という気持ちがある人は必見です!

広島大学には、”START”という簡単に短期留学ができるプログラムがあります。

今回は、「STARTプログラムとはどんな留学か、STARTタイについて」を紹介していきます!

※START+プログラムについては今回は取り上げていません。

まず、STARTプログラムとは

START(*)プログラムは,学部1年次生が海外の協定大学で学ぶとともに,現地学生との交流・ディスカッションを行い,日本と異なる文化・環境を体験することで,国際交流や長期留学への関心を高めることを目的としています。

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/start.html

と、もみじの概要にあります。

要は、大学の全面バックアップのもと簡単に行ける「お試し留学」のようなものです。

STARTプログラムは、夏休みか春休みどちらかの2週間で、最近だと7~8か国の国が用意されています。

<2018年度(7か国)>

前期(夏休み期間中)

インドネシア、台湾、オーストラリア、タイ、アメリカ

後期(春休み期間中)

オーストラリア、ニュージーランド、台湾、ベトナム

対象は学部1年生のみで、13歳以後から大学入学前までに31日以上の海外滞在経験がない人に限ります。

費用は6~19万円で、アジア圏であれば7,8万円、英語圏であれば10万円以上必要です。

書類審査と面接試験があります。

もみじで応募開始などの情報開示があるので、チェックしておきましょう!

書類審査は、基本情報と志望理由書の提出があります。

面接は英語での面接になります。

先ほど書いた通り、高くても英語圏で20万円あれば行けます。

海外にあまり行かれたことがない方から見ると高いかも…と思うかもしれませんが、

かなり安いです!!

ちなみに、私が高校のときに同じような形式で英語圏に短期留学した時は、30万円ぐらいかかったので、だいたい2分の1の費用で行けることになります。

さらに、JASSOの奨学金申請に通ればもっと安く行けます!

STARTは全学部対象なので、同じキャンパス内の学部はもちろんのこと、

他キャンパスの友達もできます!

参加した中で一番良かったことだと思っています!

事前学習会や、何かとグループを組むことが多いので、同じ国に行った人みんなととても仲良くなれます。

私にとってSTARTの仲間は、同じ意識を持って一緒にやり遂げたので、将来や夢を語り合える特別な友達になりました!

4年生になった今でも、一緒に遊んだり、みんなで集まって飲み会をしたりしています!!

留学といっても短期なので、堂々と「留学しました!」と言えるようなプログラムではありませんが、

「留学ってこういうものか!」ということを知る機会にはなると思います。

STARTに参加する学生の中には、初海外という人もかなりいるので、海外に行って見たいなーくらいの気持ちでも気軽に参加できます。

それから、大学中に長期留学を考えている人にとっては、広島大学生用ですが現地大学の授業を受けることができたり、行く国によっては長期留学生がいて話を聞けたりもするのでおすすめです。

STARTタイでは、5つのグループに分かれて、それぞれのテーマでプレゼン資料を作ります。

2017年度は、「政治」、「経済」、「産業」、「教育」、「文化」のグループに分かれて、タイへの出発前の発表会に向けてプレゼンを準備します。

それ以外にも、1つの班が先生となり、交代しながらみんなで自主勉強会を開いてタイのことについて勉強します。

留学までにかなりの頻度でメンバーと集まる機会があるので、留学前までにみんなと仲良くなれます。

STARTタイの留学について紹介します。

※2017年度の留学経験をもとに紹介しています。プログラム内容は毎年若干変わります。

2017年度は9/5~9/21の17日間の短期留学でした。

タイの東大と言われている「チュラロンコーン大学」(以下チュラ大)で広大生特別クラスを用意してくださって、現地の教授から授業を受けることができます。

だいたい、平日の午前中に講義が入っています。

2017年度は、

” Survival Thai”、

” Presentation Technique”、

” The Wonder of Thai Arts and Architecture”、

” Economy and politics in Thailand & ASEAN, and international relationship with Japan“、

”Cooking Som-Tum”など、

タイの歴史や文化を学ぶ授業がありました。

授業はすべて英語で行われるので、理解するのには苦労しましたが、とてもいい経験になりました。

それ以外にも、チュラ大で日本語を学んでいる学生との交流会や、附属小学校に行って授業見学をする時間もありました。

巨大な大仏で有名な「ワット・ポー」、タイの象徴「アユタヤ」、エメラルドの仏像があってカラフルな寺院の「ワット・プラケオ」など有名観光地をみんなで回ります。

チュラ大の先生がガイドとして一緒にまわってくださるので、学びも深まります。

歴史施設だけでなく、ゾウに乗ったり、チャオプラヤ川クルージングをしたり、とても充実していました!

JETRO Bangkok、

マツダ、

Company Ananda Golden Land Property Development Plc.、

JICA タイ事務所、

UNESCAP 国際連合アジア太平洋経済社会委員会と、

タイの経済発展に関わる企業へ訪問できます。

普段なかなか行けない日系企業や国際機関に訪問できるところが、STARTタイの最大の魅力です!!

企業訪問をして、事業内容や日本との関係についてのお話を聞いて、質問をする時間もあります。

その他にも、JICAプロジェクトサイト訪問として、”Thanyaburi Home for the Destitute (Women)”という貧困女性の保護・介護施設へ行き、実際に青年海外協力隊としてここで働かれている方にお話を伺うこともできました。

留学最終日に、それぞれのテーマの班で2週間調べた集大成を発表します。

留学期間中、講義や企業訪問、日常生活の中で調べたり感じたことを、チュラ大の先生方の前で英語で発表しました!

もちろん1日でできるものではないので、毎晩班で集まってプレゼンの準備や次の企業訪問でどんなことを質問するかなど、会議をしていました。

タイのことについて、真剣に意見交換を行ったり、わからないことは助け合ったりしながら、本当の意味で「仲間と協力する大切さ」を理解できたような気がします。

チュラロンコーン大学の留学生寮に2人1部屋で生活していました。

寮は日本と同じようなもので、洗濯機は共同で、掃除あり、バスタオル貸し出しありのとても快適な寮でした。

ただ、ほぼすべての部屋でゴキブリが発生するので、行かれる予定の方はゴキブリスプレーを持って行っておいた方がいいかも…!

平日の授業終わりは、生活班が決まっていて班メンバーで夜ご飯を食べたり、お出かけします。毎日2班ずつ一緒になって、動き回ります。

縛られすぎのように見えるかもしれませんが、絶対に一人になることはないので、案外楽で楽しくやっていけます。

STARTメンバーが他の留学と比べて異常なほど仲良くなれるのは、ここにも理由があるのかもしれません!

休日は、班の縛りもなく、自由に観光できます。

マーケットに行ったり、少し遠くの観光地に行ったり、とっても楽しいです!

今回は、STARTの大まかな概要と、STARTタイについてご紹介しました。

STARTプログラムに行こうか迷っているのであれば、行った方がいいと私は思います!!

また、STARTタイの魅力は何といっても、まさに経済発展している環境に身を置けたり、日系企業や国際機関への訪問ができるところ!

ぜひこの記事を参考にして、START、STARTタイへ参加してみてください!

おしまい。

2020年12月28日

【広島大学の若手研究者】ブラックホール撮影チームの一員 膨大なデータから画像を復元

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大宇宙科学センター 特任助教

笹田 真人 さん

専門は可視光天文学。ジェットの観測を研究

ブラックホールは大変強い重力を持つ天体で、今回は地球から約5500万光年離れたM87銀河の中心にあるブラックホールを観測しました。

観測チームには、世界から200人以上の研究者が加わり、僕が担ったのは簡単に言うと、膨大なデータから画像を復元するソフトウエアの開発。

観測には、複数の電波望遠鏡をつないで、疑似的に地球規模の望遠鏡をつくり、それぞれの観測データを合成する電波干渉計技術が用いられました。

電波干渉計観測では、カメラのように実画像にするのが難しく、取得データから画像を復元しました。

昔からブラックホールの輪郭のシミュレーションがされており、今回、観測されたようなリングは見えるだろうと予想していましたが、実は予想通りの画像だったことにびっくりしました。

撮影に成功したブラックホールの輪郭 ©EHT Collaboration

予想外のことが起きるのが宇宙の研究で、予想外のことは起きてしかりだと思っていましたから。

EHTの観測によってブラックホールについて新たな知見が得られています。

M87の中心ブラックホールに輪郭があることがわかったことで、過去のデータから輪郭構造の時間的変化を調べられ、8年の間で輪郭の構造が変化していることがわかってきました。

さらには私たちの太陽系を含む天の川銀河の中心にも巨大なブラックホールが存在しており、この最も近い銀河中心ブラックホールの輪郭を捉えようとEHTでは現在精力的に研究を進めています。

広島大大学院に進学してからは、広島大宇宙科学センターが西条町下三永に設置している1.5mかなた望遠鏡を使って、目に見える可視光でブラックホールの周辺から噴き出す高温ガス「ジェット」の研究を続けてきました。

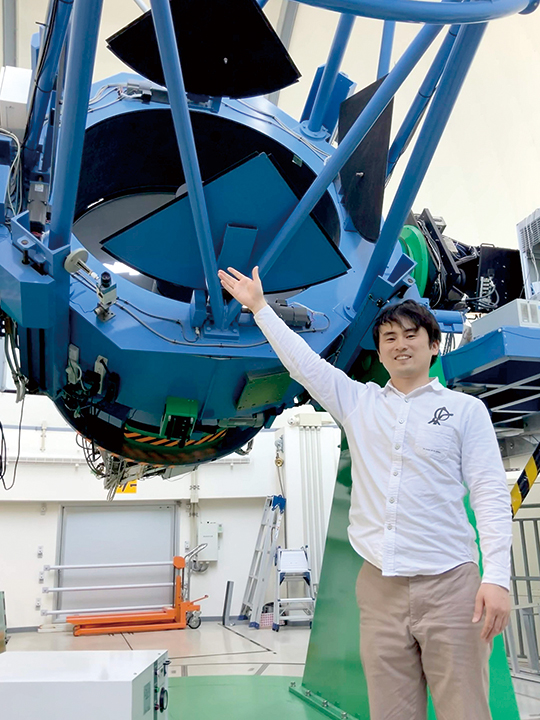

広島大宇宙科学センターの1.5mかなた望遠鏡

可視光ではジェットを確認できましたが、今回の電波の画像では、残念ながらジェットを見ることはかないませんでした。

今後の研究で、可視光と電波、さらにはX線やガンマ線といった幅広い波長の光をつなぎ合わせながら、ジェットの謎に迫りたいと思っています。

宇宙は人間の想像を超えています。前述したように、人間の予想と一致しても驚きだし、予想とは違う観測データが得られるのも驚きます。その兼ね合いの面白さが研究の醍醐味です。

もう一つは宇宙には星の数ほど謎があり、何か一つの天体を詳細に研究すると、分からないことが見えてくることです。

地球と一番近い恒星の太陽ですら謎だらけです。

※プレスネット2019年5月30日号に加筆修正

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ