2019年10月24日

大学のあの人って実は凄い!?日本で唯一のドイツ義肢装具マイスター

皆さんが通っている大学のあの先生・あの人が実は全国や世界で活躍しているって知っていましたか!?

広島国際大学 教授 月城慶一(つきしろ けいいち)さんにインタビューしました!

東京パラリンピックでリーダー的役割

パラリンピックでは、義足や車椅子を修理する義肢装具士などの技術者が常駐し、選手を支えます。その技術者の一人が月城慶一さん。

1998年の長野パラリンピックから6大会連続参加しており、 世界から集まるプロの技術者の中でも中心的な存在 です。

義肢装具のベルトやパーツの調整・交換、車椅子のホイールのゆがみ直しなどあらゆる修理に対応し、リオパラリンピックでは約100人のスタッフで、約2400件の修理に当たりました。

日本で唯一、ドイツ義肢装具マイスターの資格を持ち、来年の東京でも経験豊富なスタッフとして、リーダー的な役割を担っています。

「選手が日本に来て良かったと満足してもらえるように、修理だけでなく、コミュニケーションも大切にしたい」

と思いをはせました。

現在、「コンピューター制御に頼らない普及型高機能膝継手の開発」に取り組まれています。日本人の体形に合い、安全に軽やかに歩け、安価な義足を研究。

試作品を作るたびに出てくる課題にも、妥協することなく、挑戦を続けられています。

中古義肢を再生し、無償でルワンダとインドネシアに提供する学生主体の活動を支えます。思いの詰まった中古義肢が適切に活用されているか、 現地に視察に行き、患者の元に確実に義肢が届くよう 道筋をつくられています。

「コンピューター制御に頼らない普及型高機能膝継手」の開発に着手するきっかけは、月城教授が世界大手の義足パーツメーカー、ドイツのオットーボック社に勤務していた1998年頃、出張先の日本でコンピューター内蔵の義足が売れていたこと。

コンピューター内蔵の膝だから、軽くて、動きやすい。オットーボック社は、欧米人向けの商品を販売しているので、日本人の足でも軽く動かすことができて、一部の富裕層だけでなく、多くの人が購入できる安価な商品が必要だと考え、コンピューターを内蔵していない膝継手の試作品を同社研究開発部に依頼し、試行錯誤を重ねました。

1999年、同社の日本支社立ち上げメンバーとして帰国後も研究を続け、2005年遂に製品化されました。

2013年頃からは、企業と共同で、さらに進化した膝継手を開発しています。

製品化した膝継手は、足を軽やかに動かすことに優れていましたが、足で体重を支えることにも長けたものを研究。

勤務経験があるドイツの義肢装具製作会社で身に付けた技術と、工学院大学機械工学部で学んだ知識が糧となり、試作品を作っている過程で新たな課題ができても、諦めずに挑戦し続けています。

「商品化に取り組めていることが幸せ」

と晴れやかな笑みを浮かべました。

義肢装具学を学ぶ学生が主体となり、15年に「義肢パーツ再生プロジェクト」を設立。

使われなくなった中古義肢を譲り受けた後、分解して磨き、使える部品をルワンダとインドネシアに無償で提供しています。

発展途上国で義肢を購入できるのは、ごく一部。今まで義肢を購入できなかった人たちに、中古義肢を活用し、義足などを届けます。

現在、視察やインドネシアに中古義肢を郵送する費用は、月城教授が自己負担しているそうです。「待っている人がたくさんいる」と目を細め「ずっと続けたい」と力を込められていました。

※プレスネット2019年10月24日号より掲載

2019年10月24日

大学のあの人って実は凄い!?「はやぶさ2」の有機物分析をけん引

皆さんが通っている大学のあの先生・あの人が実は全国や世界で活躍しているって知っていましたか!?

広島大学大学院理学研究科教授

薮田ひかる(やぶた ひかる)さん

にインタビューしました!

研究テーマは宇宙に存在する有機物の化学進化

生命を構成する主要物質である有機化合物を手掛かりに、「宇宙における生命の起源に迫りたい」と思いをはせていました。

「この研究分野にとって大きなステップになる」と力を入れているのが、小惑星探査計画「はやぶさ2」。

小惑星リュウグウから採取した試料が2020年末に地球へ帰還した後、翌年からその試料を分析する役割を担っていました。

「はやぶさ2」には立案段階の10年前から参加、思い入れも強いです。「小惑星は太陽系が誕生した46億年前の原型を記録しています。太陽系形成史を探ることは生命の起源を探ることになります」。

学生時代は地球の岩石中の有機物を分析し、地球史における生命進化について研究しました。地球外物質の分析は、博士号を取得してからです。

「20~30代に培った基礎力があるから今の自分があります。今後も一つ一つの積み重ねを大切に、将来の宇宙探査を支えたい」

と抱負を語っていただきました。

小さいときに漠然と抱いていた好奇心が、研究に進む足がかりになっていました。筑波大学では化学を専攻。宇宙化学の講義に興味を抱きました。

化学の手法で太陽系の起源を明らかにすることが、生命の起源と進化を解明することにつながることを知りました。

「得意の化学で、自分の祖先を遡ることができる」

と同大学の大学院に進み研究者の道を歩むことを決めました。

学生時代当時は、地球の堆積岩の研究を通して化学分析技術の基礎をしっかりと習得し、その後は、宇宙から降ってくる隕石や彗星塵の分析に専門分野を広げました。

これを機に、「地球外有機物研究のパイオニアのもとで自分を鍛えたい」と、米国のアリゾナ州立大学とカーネギー研究所で博士研究員として研究の修業に励みました。

35歳で帰国したとき、米国で4年間の研さんを積んだことが認められ、JAXAから「はやぶさ2」プロジェクトへの参加を打診されました。

探査機「はやぶさ2」は来年末頃に帰還。2021年からは大学の研究者達によるチームが、はやぶさ2が持ち帰った試料を分析。

「探査機運用・観測に関わったメンバー達から、いよいよ自分達がバトンを引き継ぐ。緊張が高まるが、楽しみも大きい。降ってくる隕石からは、その母天体についての正確な情報は得られにくいが、宇宙探査によって、ターゲットとなる天体の場所や地質を化学組成と関連づけて研究できる。太陽系科学をさらに前進させるものになれば」

と目を輝かせていました✨

2019年4月から広島大学の教授に昇任し、教育と研究に一層励んでいます。

「研究の土台となるのは基礎力。それなくしてスケールの大きい研究は成り立たない。学生時代は基礎力を育む大切な時期」。自らの経験を踏まえ、学生にアドバイスする熱心な教授です。

※プレスネット2019年10月24日号より掲載

2019年10月24日

大学のあの人って実は凄い!?AI応用のパイオニア

皆さんが通っている大学のあの先生・あの人が実は全国や世界で活躍しているって知っていましたか!?

近畿大学工学部 教授

竹田史章(たけだ ふみあき)さん

にインタビューしました!

約30年前から人工知能(AI)の基礎研究とその応用の研究に取り組んできました。AIの応用の研究では、1996年に世界初となる紙幣選別機を開発。

銀行などのATM(現金自動預払機)の一部に備え付けられている機能で、 紙幣の表や裏の図柄、大きさの違い、さらに、色合いなどを識別し、紙幣別に分類 できます。

「破れや汚れがある紙幣など、曖昧なものを取り込んでも正しく判断できるのがAIの醍醐味」

と竹田教授。紙幣選別機は海外からも評価が高く、国内では権威ある新技術開発財団市村学術賞を受賞しました。

開発した紙幣選別機のシステムを基に、食品の異物検査をするシステムや、車の部品選別機、投薬検査機、魚類選別機などを企業と共同開発しました。

これまでに開発した知能システムは50を超えるそうです!世の中に普及するようにと、コストを抑えて製作しています。

現在、AIを用いて、鉄筋の建物内でも自律飛行できるドローンも開発しているそうですよ!

紙幣選別機の他、鶏肉から血合いと羽毛を検知するシステム、薬の中身が合っているか判別するシステムなどを開発。いずれも私たちの生活に身近なところで、技術が使われています。

竹田教授が大学生の頃に憧れたのが産業用ロボット。卒業研究は、産業用ロボットについて取り組みました。研究する中で、ロボットの知能の部分が全く追い付いていないことを目の当たりにしたことが、AIの研究を始めたきっかけ。

AIを研究している理由の一つを

「専門家のノウハウや知識、匠の技は、なかなか伝授できないが、AIを使えば、継承することができるのではないか」

と話していただきました。

現在5社とAIを用いたシステムを共同開発。2017年3月に特許を出願したのは、食品の異物検査にAI技術を応用したシステム。

従来、鶏肉から血合いと羽毛を検査するには、人手や目視で対応していたが、AIを使用して検査するシステムを企業と共同で開発。血合いと羽毛の検知率が約1.5倍、処理スピードが約4倍となりました!

今年の春からは、鶏肉の素材を無駄なく使えるように、肉片から血合い部分の位置を特定する研究を開始。

どこに血合いや異物がついているか、部位を特定することで、異物部分を除去することを想定しているそうです。

2008年に特許を出願した薬選別機は、薬の中身が合っているか判別できます。薬剤師を支援するための機械で、処方された薬の飲み忘れや飲み間違いなどを防ぐことができます!

竹田教授が開発した多くの知能システムは、ほとんどが人の命やお金に関わる、私たちの暮らしを支えるもの。

このため、「精度と信頼性」を常に念頭に入れながら、開発してきました。

「高齢化は避けられない問題。人間型の看護士ロボットが、プライベートに配慮しながら対応してくれることを、誰もが望みます。メカは進歩しているが、知性が全く追い付いてない。知性の進化をいち早く実現できたら」

と挑戦を続けられています✨

※プレスネット2019年10月24日号より掲載

2019年10月24日

学長インタビュー🎤~広島国際大学編~

大学受験を考えてる方も必見!?

学園都市・東広島市にある3大学のトップに、各大学の強みや、地域との関わりなどについて聞きました!

今回お話を聞いたのは

広島国際大学 焼廣益秀(やけひろ ますひで)学長。

健康・医療・福祉の分野に特化しており、 各分野に一線級の教員がそろい、高度かつ実践的な専門教育を学べる ことです。義肢装具学をはじめ救急救命学、言語聴覚療法学など近隣地域にない、もしくは珍しい専攻を設置しています。

学部・学科の枠を超えてチーム医療・チームケアを学べる授業があることも特徴です。開学して20年余り、広島県内にある多くの医療・福祉施設で卒業生が活躍しています。

大学の知的資源は、地域・社会に還元すべきで、皆さんのニーズに応えることが大きな存在意義の一つです。

健康相談や指導などを無料で実施する「しあわせ健康センター」、地域住民を対象にテーマに合わせた講義を開講する「広国市民大学」など、積極的に地域と関わっています。

地域は学生にとって学びを実践する場。大学としてその考えを重視しており、 地域貢献を志す学生主体の取り組みに支援金を出すなどしています。

「地域がキャンパス」を掲げ、地域の皆さんと学生が共に学び合える大学を目指して整備を進めています。皆さんに気軽に訪れてもらいたいですね。

将来像は「ともにしあわせになる学び舎」。学生、教職員、地域の多様な人々がキャンパスや学部を超えて交流、連携し、共に成長できる「ユニバーサルキャンパス」の実現へ向け、取り組んでいきます。

「地域の健康を守り、健康寿命を延伸する健康・医療・福祉分野の総合大学」 として確固たる地位を確立し、オンリーワンの大学を目指します。

他大学の学長インタビューもチェック!👇

※プレスネット2019年10月24日号より掲載

2019年10月24日

学長インタビュー🎤~近畿大学工学部編~

大学受験を考えてる方も必見!?

学園都市・東広島市にある3大学のトップに、各大学の強みや、地域との関わりなどについて聞きました!

今回お話を聞いたのは

近畿大学工学部

旗手 稔(はたて みのる)学部長

近畿大学は西日本屈指の総合私立大学であり、東広島を拠点として総合大学としてのスケールメリットが活用できることが大きな強みです。

例えば、求人の情報は学園共通システムとして学生全員に同じ情報が提供できます。近畿大学の卒業生は50万人を超え、その校友のおかげもあり、学生の就職状況にも大きな効力が発揮されています。

大学の建学の精神である「実学教育」と「人格の

学生と教職員は直接、この地域の皆さんと接する機会が多くあり、継続的に共存していくためにも、大学で提供できることは広く公開する必要があります。

工学部では市民向けの公開講座の開設、大学講義「東広島学」への参加、東広島熟年大学のキャンパス見学などを実施しています。

また、子どもたちに対しては、生涯学習フェスタ、出張講義、こども未来フェスタ、中学校野球大会の開催など、大学としてできる事業に計画的に取り組んでいます。大学祭やオープンキャンパスなどの工学部での催しに、ぜひお越しください。

2019年、工学部は創設60周年を迎えました。卒業生は2万5千人を超え、その伝統を継続する使命があります。

学生と教員と職員が三位一体で共創して確固な学部教育システムを構築し、さらに企業や他の機関との共同研究には学部生や大学院生を積極的に参画させて、実践的な研究の実施とその活性化を図っていきます。

■住所/東広島市高屋うめの辺1番

■学科数/6学科(大学)、1研究科(大学院)

■学生数/2164人

■ニュース/学生が東広島市で長期実践型のインターンシップとして、高屋町への消防署新築事業に携わっている。

他大学の学長インタビューもチェック!👇

※プレスネット2019年10月24日号より掲載

2019年10月24日

学長インタビュー🎤~広島大学編~

大学受験を考えてる方も必見!?

学園都市・東広島市にある3大学のトップに、各大学の強みや、地域との関わりなどについて聞きました!

今回お話を聞いたのは

広島大学 越智 光夫(おち みつお)学長。

教育のあらゆる分野を網羅する全国屈指の学部があることです。さらに、大学院が設置され、学部を卒業後、さらに高度な専門性を獲得することができます。

2019年度から総合生命科学研究科と医系科学研究科の設置を皮切りに、 大学院再編を本格化 させています。現在、11ある大学院を5つ程度に統合、研究科間の垣根を低くすることで他の領域も学べるようにし、領域での力を高めていきます。

東広島キャンパスでは、宿泊施設や交流の場を備えた国際交流拠点を整備し、理系の世界的な研究拠点として強化を図ります。世界中からトップクラスの研究者や優れた留学生を招き入れるためにも、教育研究環境の充実は待ったなしです。

東広島キャンパスは広島大の中核となるキャンパス。東広島市にとって、広島大は学術・教育の一大拠点であるのみならず、雇用や消費などさまざまな波及効果をもたらす基幹的な存在であると思っています。

欧米では大学を拠点に都市が形成されています。東広島市も大学のシーズを生かしたITやライフサイエンスの企業が立地する米国・シリコンバレーのような元気な街になってほしいと考えています。

世界の大学ランキングでトップ100に入るという目標を掲げています。文科省の 「研究大学強化促進事業」と、「スーパーグローバル大学創成支援事業」トップ型に採択 されました。

この目標を達成するために、ランキングの指標となる留学生数、英語論文数、企業からの外部資金の割合など5項目で目標を立てています。道は平たんではありませんが、全学で一丸となって努力していきます。

他大学の学長インタビューもチェック!👇

※プレスネット2019年10月24日号より掲載

2019年10月24日

【広島大学の若手研究者】半導体の新材料を探索

広島大学の若手研究者に着目し、その研究内容についてインタビューしました!🎤

今回お話を聞いたのは

先端物質科学研究科助教

富永依里子さん(とみなが よりこ)さんです!

実験装置の前で研究への思いを語る富永さん

研究の最終目的を常に見据えて半導体の新材料を探索❄

半導体は、現代の私たちの生活を支える重要な電子部品のほぼ全てに使われていると言っても過言ではありません。

その半導体には、高品質の素材が求められるため、さまざまな種類の半導体結晶を作製し、その可能性について研究を重ねています。

特に半導体に広く使われている「ガリウムヒ素」系の化合物について、学部生のときから取り組んできました。

追究してきたのは、光通信用の新しい半導体レーザ用材料・ガリウムヒ素ビスマスです。ビスマスは、原子半径が大きく、結晶にひずみを来すことから、多くの研究者はこの材料を敬遠してきました。

半導体の分野では、半導体基板を素地にして半導体結晶を作っていきます。

結晶を作る際には、半導体基板と、作りたい半導体の格子定数(原子が作る結晶構造の辺の長さ)がそろっているほど、高品質な結晶が作製できます。格子定数がそろっていないと、ひずみができて品質の悪い結晶になります。

このため、学生時代の所属研究室では、格子定数に原子半径の小さい窒素を加えることで、半導体基板と格子定数をそろえていました。しかし、窒素を結晶に加えると、結晶の発光強度が下がり、レーザ動作ができない欠点がありました。

私は発光に焦点を絞り、結晶にひずみが生じてもいいので、窒素を入れずに、ガリウムヒ素基板上に、ガリウムヒ素ビスマスの結晶を作製、レーザ動作させる実験を繰り返してきました。

ガリウムヒ素ビスマスの結晶品質が、他の半導体結晶と比較しても劣っておらず、工夫をすれば絶対にレーザ動作できると信じていたからです。実験を通して、レーザ動作が確認できたときの感動は忘れられません。

レーザ用新材料としての可能性が認められ、何よりうれしかったのは、国内外の先生方から学会で「面白い研究だ」と声を掛けていただいたことです。

当時は26歳。若かったことで、窒素を加えるものという固定観念にとらわれなかったことが功を奏したのだと思っています。

10歳のとき、「地球が1cm太陽に近くても遠くても、私たちは誕生していない」と書かれた本を読み、漠然と地球を守る仕事に就きたい、と思いました。

高校の物理の授業で、半導体や室温超伝導材料のことを知り、電子材料分野の研究者になれば、地球温暖化を防止する太陽光発電システムを作ることができるのだな、と思うようになりました☀

10歳のころに描いた夢がつながり、電気電子系の大学学部に進学、現在に至っています。

今の立ち位置は、研究を通して、学生に教育することも大切な仕事です。

研究者を目指す学生には、常にゴールを見据えて実験に邁進することを伝えたいですね。

研究には「生みの苦しみ」が伴います。明確なモチベーションとビジョンを持っていれば、「つらいな」という思いも乗り越えることができるからです。

広島大学に赴任して7年目を迎えます。これまでは、きれいな結晶を作ることに主眼を置いてきましたが、 現在は意図的に原子配列を乱すことに力点を置いて研究 に取り組んでいます。

テラヘルツ波という電磁波を発生させたり、検出したりするための素子用の半導体を結晶特性の観点から見た研究を行っています。テラヘルツ波は新しいセンシング技術などさまざまな分野への応用が期待されています。

究極の夢は、トランジスタやレーザ、結晶成長など半導体分野の世界的な研究者が集い、新しいものを生み出す世界規模の拠点を作ることです。

そのメッカが広島大学にできたら最高ですね✨

※プレスネット2018年5月31日号より掲載

若手研究者シリーズはコチラ

2019年10月24日

学食LUNCH!🍛

突然ですが学生の皆さん!お昼ご飯や夜ご飯はどうしていますか?

コンビニ弁当や、近くのお店ですませていないですか?

そんなあなたにオススメなのは「学食」

「学食」のほとんどはワンコインで買えて、ボリュームもたっぷり!むしろ食べないなんて損です!

そんな各大学の食堂や、人気メニューを一気にご紹介しちゃいます!😋

※いずれの学食も休暇期間中や行事などにより、休業や短縮営業となる場合があります

※価格は税込み

東広島市鏡山の広島大学東広島キャンパスには、5カ所の食堂があり、ほぼ同じメニューを販売しています。

ご飯、汁、メイン料理、小鉢、そしてデザートまで幅広いメニューを準備。欲しいものをトレーに載せてオリジナル定食の出来上がり♪毎日違った組み合わせが食べられるので飽きとは無縁!

レシートにはトータルの塩分量やカロリーも記載されているのがうれしいですね😊

揚げたて衣にさっぱりポン酢、大根おろしをトッピングした鶏ポン。

甘酢ダレとタルタルソースとのコラボが絶品なチキン南蛮。

カリッと揚がったジューシーな鶏もも肉に甘辛ソースのチキン竜田甘辛ソース。

がランクイン!どれも300円前後のお値段がとってもうれしい

※メニューは週替わりのため、ない週もあるので注意!

東広島市高屋うめの辺の近畿大学工学部は男子学生が9割で、食堂のメニューもボリューム満点。定食は、ガッツ、日替わり、おふくろの3種類。入り口のモニターに映し出される内容を確認して、食券を購入して入ります。

不定期で構内にやってくる移動販売車(フードトラック)では、ホットサンド、焼き鳥、シュークリームなどを販売。珍しいものを見るとついつい食べたくなっちゃいますね…🤤

フードトラックは10時30分~15時の間営業しています♪

カレーの大盛りに日替わりトッピングをのせた「シェフカレー」は竜田揚げの日が大人気!特製のタルタルソース付きでボリューム満点🍛

家庭の温かみのある食事をテーマにしたおふくろ定食は週に2回メニュー変更。その中の一つ、肉じゃがは高評価。

トッピングが盛りだくさんのびっくりうどんは見た目もボリュームもびっくり😲

これならしっかりと食べれて、れ午後からの授業も乗り切れますね!

【場所】近畿大学工学部 B館1階「学生食堂」

【営業】月~金曜日 9:00~19:00

土曜日 9:00~15:00

◎混雑する12時~13時を避けるとスムーズ

がっつり系のメニューが豊富

東広島市黒瀬学園台の広島国際大学東広島キャンパス内には「レストラン龍王」と「レストラン野呂」があり、野呂はラーメンなどの中華と量り売りのブッフェ。

今回取材した龍王は、定食がお得。メニューは男子が好きそうなガッツリメニューが多いですね。レストランのある1号館には救命救急士を目指す専攻があり、体力を使う授業が多いためそういうメニューが人気だそう💪

急いでいる人、外で食べたい人向けに弁当の販売もあるそうです。こちらも日替わり。

全て日替定食(450円)の中のメニュー。安くてボリュームのある定食が人気のようです!

ポン酢に付けて食べる唐揚げ「鶏ポン」はさっぱり食べられるので大人気。鶏ポンが日替わりのメニューだと、喜ぶ学生が多いそう😋

【場所】広島国際大学1号館1階

【営業】月~土曜日 8:20~9:30 11:00~13:30

月~金曜日 16:00~18:45

◎混雑する12時10分~13時を避けるとスムーズ

様々な大学の学食。ボリュームも安さもバッチリ!ぜひ皆さんも食堂へ足を運んでみては?

※プレスネット2019年10月24日号より掲載

\オススメ記事/

2019年9月26日

【広島大学の若手研究者】情報の利用しやすさを切り口に研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大アクセシビリティセンター 助教

坂本 晶子 さん

情報の利用しやすさを切り口に研究

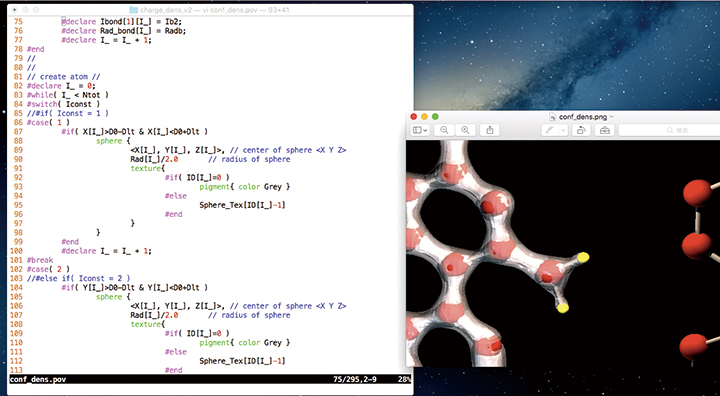

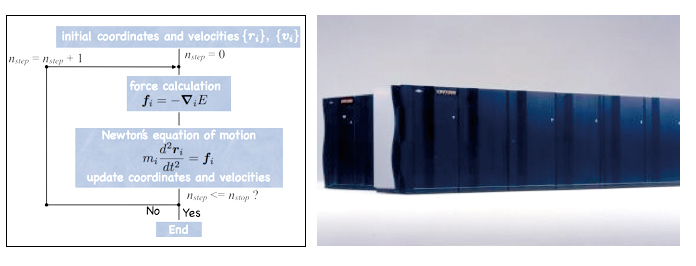

学生時代や産業技術総合研究所の研究員時代は、液体など規則的に並んでいない不規則系の分子の性質を、計算機を使用する大規模シミュレーションで調べる研究を行っていました。

研究員時代は水素をエネルギーとして活用する場合に、どこに貯蔵すれば、水素をうまくエネルギーとして引き出せるかを、計算機を使って可視化しながら研究をしてきました。

計算で得られたデータの可視化プログラムを作成し、可視化を行う様子

2011年から現在の職場であるアクセシビリティセンターに所属しています。アクセシビリティとはアクセスしやすさ、利用しやすさ、分かりやすさなどといった意味がります。

これまでの物理とは異なる分野の研究を行うきっかけになったのは、アクセシビリティという切り口を、科学として研究することが新鮮で興味を覚えたからです。

シミュレーションという、計算機を使用する研究をしていたことや、学生時代に情報セキュリティーに関わりを持ったこともあり、「情報」に関するアクセシビリティに興味を持ち研究を始めました。

インターネットの普及で、情報量が増加する中で自分が求める情報にアクセスしやすくするにはどうすればいいのか。インターネットはサーバー上でつながる巨大なネットワークですが、その情報がどのように移動し、どのようにつながっているのか。この2点に絞って研究を続けてきました。

まだまだです。たくさんの情報から選んでいるつもりでも、一つのテーマをひたすらたどっていくと偏った情報にいきつくこともあります。

言い換えればたくさんの情報を見ているようで、実はフラットではない細い情報にたどりつきます。

一方で、たどるよりも、感覚的に検索して情報を探すことも手法としてはありです。正確な情報を得るためのポイントはあるはずなので、そこを模索しています。

広島大学には、全学生に質の高い同一の教育を保障するという理念があります。障害などで不自由さのある学生に分かりやすく、実務的な情報を提供するためにはどうすればいいのか。システム開発など業務に関連した研究も増えそうです。

さまざまな角度から見ることで、それまでとは異なる見方ができることが興味深いですね。一方で、予測がつかないことが研究の難しさです。

これまで立てていた予測や考え方を、アクセシビリティという切り口で見たとき、違うものが見えてくることがある一方で、分からないことも出てきて、面白くもあり難しくもあります。

インターネット上のアクセシビリティからの科学とは何か。そのことを突き詰めていくのがこれからの夢です。

※プレスネット2019年9月26日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2019年7月25日

【広島大学の若手研究者】現象をつぶさに観察、結論はシンプルに

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院工学研究科 助教

橋本 涼太 さん

専門は地盤工学。貢献できる領域を広げたい

カンボジアにある世界遺産のアンコール遺跡群は、複雑な構造物の石積み遺跡ですが、それを支える地盤が変形し、倒壊の危険にさらされています。

地盤工学の面から、倒壊を防ぐには、どう対処すればいいのか。8年前から研究を続けています。毎年1回は必ず現地を訪れるようにしています。

研究調査対象のアンコール遺跡(パイヨン寺院)

研究当初は、石積み遺跡を守るには、高度な力学理論に基づいたシミュレーション手法を開発し、劣化予測から適切な修復方法の提案まで全て賄えるようにすることが重要だと考えていました。

しかし、その手法を用いて分析していると、破壊メカニズムは手計算でも評価可能なシンプルな理論で説明できることが明らかになりました。

その方が建築史や考古学など遺跡修復に携わる他分野の研究者にも理解されやすく、修復に向けた具体的な議論につながりやすいことが分かってきました。

精緻な手法に基づきながらも現象をつぶさに観察し、結論はシンプルに導く。このアプローチは実学である工学の研究者として重要な視点であると位置づけています。

センターは昨年の西日本豪雨を受け、相乗型豪雨災害に全学を挙げて研究する拠点として設立されました。地盤工学の面から考察すると、それぞれの山で水の染み込み方や地盤の強度は異なります。

ただ、気象庁の雨量情報には、個別の山ごとの情報は盛り込まれていません。当然、住民にしてみれば、自分の裏の山の情報までは分からないのが実情です。個別の情報をいかに発信できるか。具体策を提言できるよう、検討しています。

土木における地盤工学の役割は、土の力学的現象を室内の実験で理解し、実際の構造物の設計に役立てていくこと。そのことはまさに研究の醍醐味です。難しさは自然の材料が研究対象であること。

遺跡での測量の様子

土の性質は場所ごとで違うし、同じ場所の土であってもばらつきがあります。そうした条件下で土の本質的な性質を見出すのが難しさであり、面白さでもあります。

残念に思うのは、地盤は構造物に比べると目立たないこと。研究は、地味ではあるけど国の社会基盤を支える重要な役割を担っていることをもっとアピールしていきたいと思っています。

地盤工学が貢献できる領域を広げていきたい、と思っています。地盤は、文字通り人間が利用するあらゆる空間の基礎をなしており、それを扱う地盤工学は他分野と協働する高いポテンシャルを有しています。海底から宇宙まで多方面にアンテナを張って飛び込んでいきたい、と思っています。

※プレスネット2019年7月325日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ