2021年8月22日

【広島大学の若手研究者】体の形がどうできるのかを解明 ヒト疾患の治療の糸口に

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

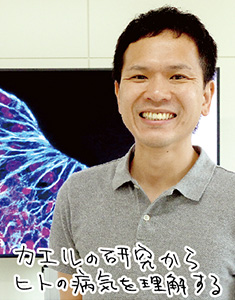

広島大学両生類研究センター進化発生ゲノミクス研究グループ 大学院統合生命科学研究科生命医科学プログラム 助教

鈴木 誠 さん

ツメガエルを用いて胚発生、ヒト疾患、再生を研究

生き物を育てることが好きな父と、人の体の仕組みを知ることが好きな母。二人の影響を受けて、大学は生物学科へ。実習で見たニワトリ卵の胚の美しさに感動し、発生生物学の研究室に入りました。体の形がどうやってできるのかを研究しています。

両生類研究センターは、日本で唯一のネッタイツメガエルの供給施設。6000匹以上のネッタイツメガエルを飼育している

1つの受精卵、一つの細胞が分裂を繰り返し、胎児、さらに赤ちゃんになります。どの遺伝子が変異するとどのように細胞が変化し、ヒトの病気につながるのかについて、両生類のツメガエルを使って研究しています。もう一つは脳の再生について。両生類の尾や脳の再生について、遺伝子や細胞レベルからそのメカニズムを研究しています。

ツメガエルは、生物学の研究でモデル生物として世界中で用いられています。その理由は、卵がたくさんとれる、カエルとヒトの胚発生の過程が似ている、ヒトの病気にかかわる遺伝子の約8割がカエルと共通している、飼育しやすくコストパフォーマンスがよいためです。

体ができるメカニズムを全て知りたいのですが、私は脳を対象としています。複雑な脳は、単純な1本のチューブ(神経管)から生まれます。どうやって管になるかというと、基本的な構造単位である細胞が集まったシートが内側に曲がるためです。また、細胞のシートが曲がるには、細胞が細長くなり、さらに細胞の表面の一部が縮むことが必要です。なぜ細胞が形を変えられるかについて、ここ最近研究しています。

研究で2つの発見がありました。一つは、脳の神経管の形成でミッドライン1というタンパク質がかかわっていること。ミッドライン1がないと神経管がうまく形成されず、脳ができません。もう一つは、細胞内のカルシウムイオンの濃度がきちんと調節されないと、細胞シートがうまく収縮しないということ。これ

らの発見をコンピュータでシミュレーションし、理論的に説明することにも成功しました。

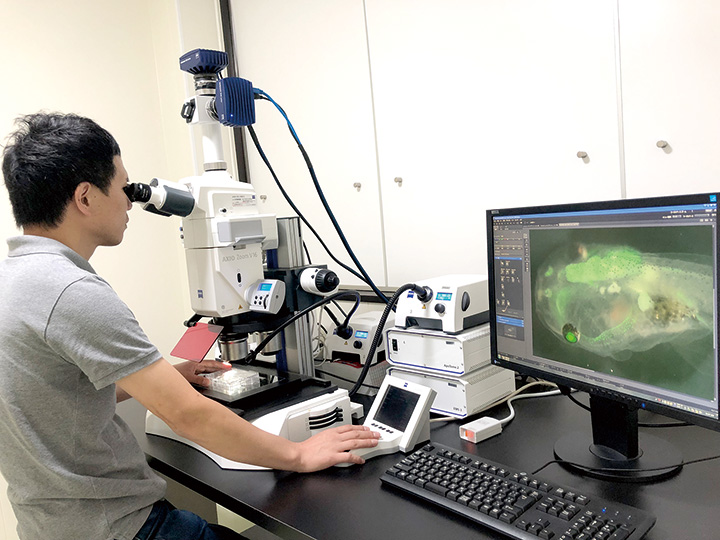

蛍光顕微鏡で実験サンプルを観察する鈴木さん

研究は、仮説を立て、検証するために実験し、その結果を考察する、この繰り返しです。7、8割は失敗ですが、予想していない結果が得られることがあります。失敗の中に成功の光が見えた瞬間です。研究は地道な取り組みですが、エキサイティングな発見があったり、仲間と一つの研究を作り上げてくプロセスが好きです。

今、進めているのは、診断のついていない何千人、何万人の一人しか症例のない患者さんの遺伝子情報を解読し、原因遺伝子を探る研究です。ヒトの遺伝子情報の解読にかかる費用が、かつては一人あたり数十億円かかっていたのが今は数万円となり、研究を進めやすくなりました。このような発見が医学的応用につながることを期待しています。

※プレスネット2021年8月26日号より掲載

\オススメ記事/

2021年8月21日

【広島大学の若手研究者】研究が孤独感抱く人の心の支えに 日本は擬人化大国。可能性は無限大

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院人間社会科学研究科 助教

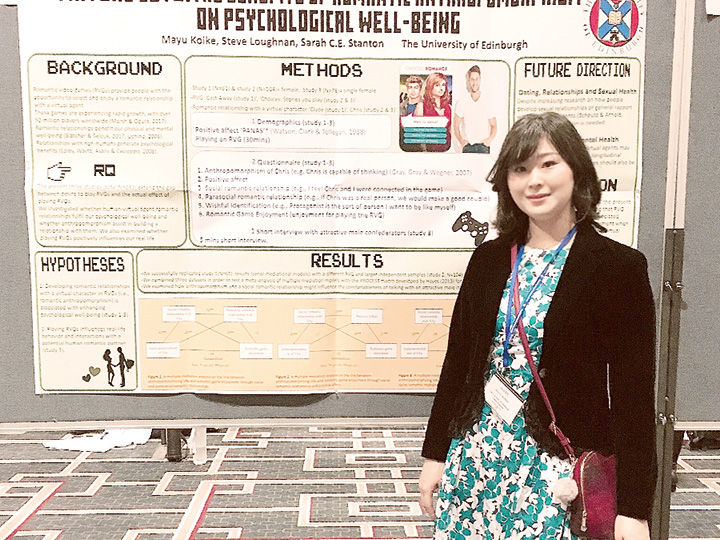

小池 真由さん さん

研究テーマは擬人化に関する恋愛

アニメなどのサブカルチャーが好きだったことと、人でないものを人に見立てて表現する擬人化に興味を持っていたことがきっかけです。漫画やアニメの主人公など想像の世界で恋愛感情を抱く疑似恋愛をテーマに据えた研究が、確立されていなかったことも、私の研究意欲をかきたててくれました。

私たちの多くは、小説や漫画などに登場する人々に想像上のロマンスを感じています。それらは読み手の一方的な感情ですが、仮想エージェント(ⅤA)を使い、登場するキャラクターとゲームの中で交際するロマンチックなビデオゲーム(RVG)は、キャラクターがプレイヤーの思いに応えてくれます。RVGが疑似恋愛の関係性が構築できると思い、RVGを対象に研究を進めてきました。

留学先のイギリスの学生たちに協力してもらい、プレイヤーはゲームに何を求めているのか、プレイヤーを引き付ける要因は何なのか、考察しました。

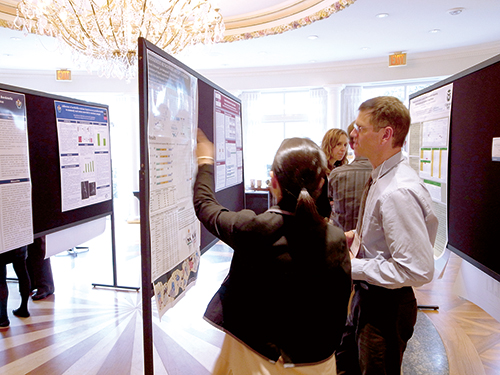

EASP主催のサマースクールの参加者に選出された時の各国の心理学者と

ゲームには、人間のような声を出したり、タッチをしたりする機能が付いています。擬人化されたキャラクターへのモチベーションが上がるのは、音声とタッチが重要な役割を果たしていることを明らかにしました。 さらに、キャラクターを擬人化することで、一直線に恋愛感情に発展するのではなく、プレイヤーがキャラクターの傍にいるような感覚になったとき、キャラクターとつながり、気持ちが高揚することも分かってきました。

SPSPの国際学会でGraduate Student Poster Awardの最終候補者に選出された

疑似恋愛の研究は開拓されていない分野。デジタル化がますます進展する時代にあって、可能性が無限大の研究であることに魅力を感じています。日本は擬人化大国として知られ、需要がある分野の研究を先見の明を持ってできているのかなと。

難しいのは、疑似恋愛上のキャラクターは移り変わりが激しく、研究の一定の提示ができにくいことです。時代や環境とともに、どんどんワードがアップデートされているのが現実で、常に先回りをして、何が流行しているのか追わなければなりません。私も鬼滅好きですが、あの「鬼滅の刃」とて古いワードになっています。

テクノロジーが進み、コミュニケーションが図れる時代になっているのに、孤独感を抱いている人が多いのが現代です。疑似恋愛は、そのような人たちの精神的な支えになることを、研究を通してひもといていきたい、と願っています。

「Keep Pushing Forward」。前に歩み続ける、という意味です。人は止まっていたら後退します。頑張ったから結果が付いてくるとは、必ずしも言えませんが、頑張ったことに対しては、価値が見つかるものと思っています。

※プレスネット2021年8月26日号より掲載

\オススメ記事/

2021年6月23日

【広島大学の若手研究者】人の目には見えない振動情報を瞬時に認識 誰が見ても分かる情報に

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学デジタルものづくり教育研究センター 特任助教

島﨑 航平 さん

研究テーマは振動の見える化

ものづくりと、身の回りの情報をカメラで捉えて人が分からない情報を認識する環境認識の研究に興味を持っていました。学部、研究科でロボティクスを学び博士を目指す中で、大学が立ち上げたプロジェクトを活用しながら、高速度カメラで高速な現象を瞬時に捉えて瞬時に処理する研究を進めていました。ちょうどその時期に大学に「デジタルものづくり教育研究センター」ができ、データ駆動型スマート検査モニタリングプロジェクトに参加して研究を続けています。

プロジェクト創設時の開所記念講演会で振動の見える化デモを行ったときの様子

高速度カメラはスローモーション撮影に似ています。カメラ画面の1画素1画素がセンサーの働きをし、人間の目よりもより細かいコマ送りで画像を撮影できます。より微細で速い動きを捉えることができます。1秒間に1000コマ以上の画像を処理できます。

例えば、切削加工の現場で、加工面がギザギザになる〝ビビリ〟という現象の原因を探しているとします。ドリルで削る深さや回転速度などの条件がきちんと設定されていなかった場合に起こるのですが、現象が小さ過ぎて人の目で発見できません。高速度カメラで撮影し画像解析すると、振動の変化から〝ビビリ〟現象が見えてきます。この研究室では、高速度カメラを使って人の目では見えない振動情報をリアルタイムで周波数の情報に置き換えて、誰が見ても分かる形に変換して表示する技術を開発しています。

また、このプロジェクトは広島大学と19の企業が集まって活動をする「共創コンソーシアム」です。振動の見える化技術を企業で使えるように実証実験を重ねています。

データ解析をしている様子

振動情報の変化は、故障や摩耗などの起きてほしくない現象の発見につながります。振動情報を故障の予防に生かし、リアルタイムで確認できるのでその場で調整もできます。 生産工程や製品開発の現場での品質管理の向上、検査工程の省人化、また新たな計測ツールとして役立つことが期待されています。

カメラによる測定方法は、対象物の大きさや温度、回転速度や危険な場所にあるといった環境による制限を受けません。カメラで撮影する計測なら、これまで計測できなかったこと、分からなかったことを解明できるかもしれません。見えていないものが見えるという単純な驚きと、知らなかったことが分かる感動がこの研究の醍醐味です。

アニメの世界で、身に着けているカメラが相手の強さを教えてくれる装置が出てきますよね。人の目ではまだ表現されていない情報の見える化を進めていきたいです。見える化技術で新しい情報に出合い、新しい技術の開発につなげ、新しい価値を創造していきたいです。

※プレスネット2021年6月24日号より掲載

\オススメ記事/

2021年5月25日

【広島大学の若手研究者】若い世代ほどSDGsへの期待値が高い

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学FE・SDGsネットワーク拠点(NERPS/ナープス)研究員

山根 友美 さん

研究テーマは持続的な開発に関する個人の行動分析

国連が2015年に策定したSDGsは誰一人取り残さない社会を目指し、先進国と途上国のみんなが一丸となって取り組む目標が定められています。

「では、個人の単位としては、どう取り組んでいけばいいのだろうか―」。もともと、途上国を支援するJICAに勤務していたこともあり、その命題に興味を持ったことが研究に取り組むきっかけになりました。

大きくは2つのことに取り組みました。

一つは「若者世代(18~30歳)はSDGs世代か」ということを検証するために、インターネット調査で、SDGsに関連するライフスタイルにおける世代効果や、若者の就職の際の会社選びを分析しました。

もう一つは、一般消費者が、商品の購入や転・就職の際に、企業のSDGsの取り組みを選択基準にしているのかどうか、を分析するために、日本人約6000人を対象にオンライン調査を行いました。

若者世代は、上の世代よりも、社会や会社に対するSDGsへの期待値が高いことが確認されました。

また、大学生の就職の際の会社選びは、SDGsを積極的に行い、推定年収が高い企業が一番人気であることが分かりました。

一方、年収が高くてもSDGsへの積極的な取り組みを行っていない企業は支持率が低く、逆に年収が低くてもSDGsに取り組んでいる企業は支持率が高いことも見えてきました。

一般消費者は、商品購入や転・就職の際、SDGsに取り組む企業を選択することが分かりましたし、SDGsに関する意識向上を促すことで、SDGsに取り組む企業への選好が上がることも確認しました。

2つの研究から、企業が優秀な人材を獲得したり、消費者から支持を得たりするためには、SDGsに積極的に取り組む必要があることが示唆されました。2つの研究論文は国際学術誌に掲載、高い評価を受けました。

広島大学の学生や教職員約1000人を対象に、SDGsに関する意識調査を19年から3年間、継続して行いました。

SDGsへの関心は高まっている一方で、まだ実際に取り組みに移せている人は少ないことが分かりました。

ただ、「ジェンダー平等」の項目については、多くの学生が取り組んでいると回答、興味深い結果になりました。

「なんとなく良いな」と思っていることを科学的に検証できるのが、私の研究の醍醐味です。

東広島市は、「SDGs未来都市」に選定されていますが、なぜSDGsが必要なのか分からない方が多いと思います。

研究で分かったSDGsの良さを、市民や企業に落とし込んでいきたい、と思っています。

その一環としてNERPSのホームページ  でSDGsに関する研究を解説する企画を近日中に始める予定です。

でSDGsに関する研究を解説する企画を近日中に始める予定です。

NERPSのウェブサイトでSDGs関連情報を更新中

※プレスネット2021年4月29日号より掲載

\オススメ記事/

2021年4月28日

【広島大学の若手研究者】高機能のロボット義手の開発に成功

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院先進理工系科学研究科 助教

古居 彬 さん

研究テーマは「生体電気信号」の確率モデルの構築

私たち(人)が体を動かそうとするとき、脳から出た指令が電気信号という形で対象の筋肉に伝わります。

この指令に応じて筋肉が収縮するのですが、その際にも筋肉から微弱な電気が発生します。

このように身体各部から生じる生体電気信号を計測し、性質を理解することで、医療や福祉分野に役立つ応用システムの開発を行っているのが私の研究です。

これまで、筋肉の電気信号である筋電位信号を使って動かす、ロボット義手(筋電義手)の開発や、脳の電気信号である脳波を用いて、てんかん発作を見つけ出すことに取り組んできました。

現在、実用化されている筋電義手の多くは、「握る」「開く」までの機能しか持ちません。

筋電位信号からうまく使用者の運動意図を抽出することで、もっと人の手に近い動作を実現したい、というのが大きなモチベーションになっています。

注視しているのが、筋電位信号の生成過程を確率モデル化し、隠れた性質を取り出すことです。

例えば、手首を動かす電気信号でも、手首が疲れていた場合には、計測される電気信号も変わってきます。そうした隠れた信号を解析することが、人の手に近い筋電義手の開発につながるからです。

さまざまな人たちとの協力を得ながら、3Dプリンタ製の高機能筋電義手を開発することができました。

3Dプリンタは、製造コストの削減やメンテナンス性の向上につながります。

兵庫リハビリテーションセンターの共同研究で、人工知能(AI)と組み合わせ、各指の独立した単一動作をシステムに機械学習させるだけで、例えばつまみの動作など、学習を行っていない、なめらかな動作の実現に世界で初めて成功しました。

小さいときからロボットに興味がありました。

高専でプログラミングを学んでいる間に、生物のもっているすぐれた機能を人工的につくって応用する生体工学の分野があることを知ったのが、研究に取り組むきっかけになりました。

脳波の解析をテーマに取り組んだ高専の卒論で、生体工学の面白さに惹かれ、人と機械(ロボット)がつながる研究に取り組んでいる、広島大に編入学しました。

研究の基本は、データを使って何をすべきかを探求することです。

ですから、データに対しては真摯に向き合うことを心掛けています。

予想外の計測結果が出ることがありますが、データは嘘をつきません、向き合うことで新しい発見に気が付くこともあります。

現在の研究領域は、筋電位信号と脳波だけですが、心臓や血管など研究対象を広げ、より多くの生体電気信号の性質を探り、社会に役立つ応用研究につなげたいと思っています。

※プレスネット2021年4月29日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2021年3月22日

【広島大学の若手研究者】インドの伝統医療から知識の所有考察

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院人間社会科学研究科 講師

中空 萌 さん

研究テーマは「文化人類学」

自分の社会とは異なる社会を理解しながら、他の社会(異文化)を通して自分たちの社会を違った視点で見る、自己相対化の学問です。

私の研究の基本はフィールドワーク。

現地に住み込み、現地で暮らしている人たちの日常に寄り添いながら、現地の人たちの視点から考えていくことが大切になります。

学生時代から、自分の知らない世界を見たい思いがあり、バックパックで30カ国を巡りました。

こうした中、オーストラリアの大学には1年間留学。先住民のことをフィールドワークで学ぶクラスがあり、彼らの伝統楽器や点描画の文化について勉強を重ねました。

彼らの5万年以上の歴史で脈々と息づいている深遠な文化に圧倒されたことと、先入観で彼らの文化は遅れていると思っていたことを崩されたことが、文化人類学の世界に入るきっかけになりました。

インドでは、薬草を用いた伝統医療が盛んな一方で、西洋医学も主流です。

近年、製薬会社は、その薬草を使った医薬品の開発を行っており、現地住民がその薬草を使用できなくなることも懸念されています。

そうした事態を防ぐために行われているのが、知的所有権という西洋的な枠組みで、現地住民の伝統医療に対する権利を保証する動き。

そうしたことを背景に、知的所有権という概念は普遍的なのか、知識の所有とは何かということを考察しました。

私たちにとっては、知識の使用に対しては、対価を支払うことが当たり前です。

インドでは知識を提供することが慈悲と結びつく形で捉えられていました。知識の提供は他者への貢献であり、未来に責任を持つという考えです。

2019年、インドで10年間研究してきた、知識の所有についての新しい視点を書籍にまとめて出版しました。

8年の西日本豪雨で被害を受けた河内町には、留学生たちと一緒に、文化人類学の授業の一環で定期的に訪問。

地域の人たちと交流しながら、地域ならではの復興の知恵について調べています。

留学生が驚いているのは、高齢者同士が助け合いながら、それぞれ役割分担をしてアクティブに活動していることです。

災害に遭ったときには、高齢者は弱い存在になるという、彼らが当たり前のように思っていたことは、覆されています。

インドでは、自然も人間社会の一員であるという考えが出てきており、例えば、ガンジス川に法人格を認める訴訟も起こっています。

ガンジス川の話は、生態学や法哲学など異分野の学問ともつながります。

異分野の研究者と共同研究をしながら、人間社会と自然との関係について、新しい視点を導き出したい、と思っています。

※プレスネット2021年3月25日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2021年2月20日

【広島大学の若手研究者】植物の形づくりの謎を遺伝子の働きから解き明かす

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

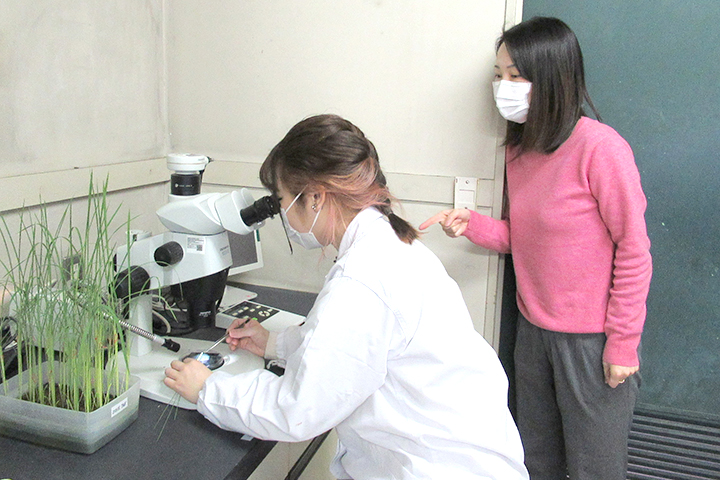

広島大大学院統合生命科学研究科 助教

田中 若奈 さん

研究テーマは「植物の発生遺伝学」

受精卵から成熟した個体になるまでの一連の過程を研究する学問を発生学といいます。

私の研究は、遺伝子の働きから植物の発生現象を理解していこうというものです。

研究材料としてイネを使っていますが、それは、イネが遺伝子の研究に向いているためというだけではなく、将来、品種改良などの応用研究にも活かすことを期待しているためです。

イネの花や葉の形成には、どのような遺伝子が働いて、つくられているのか。

それらの形がどういうふうにしてできていくのか。平たく言えば、そういったことを研究しています。

イネの穂や花の形が変化する突然変異体を使って研究を進めてきました。突然変異体とはある遺伝子の働きが壊れた個体のことをいいますので、突然変異体を詳しく調べたり観察することによって、原因となる遺伝子の役割を明らかにすることができます。

私がTONGARI-BOUSHI(トンガリボウシ)と名付けた3つの遺伝子の働きを明らかにするために、それら遺伝子の突然変異体をよく調べ観察しました。

その突然変異体の穂には、花が全く形成されなくなり、枝のみになってしまうことが判明しました。お米はイネの花からつくられます。

この研究によって、TONGARI-BOUSHI遺伝子は、正常なイネの穂をつくるために、最終的にはお米をつくるために、非常に重要な役割を果たしていることがわかったのです。

もともと、生物の生命活動を担う遺伝子に興味があり、大学院に進学する際に、どういう材料で遺伝学を研究するか考えました。

植物の発生学は、動物の発生学と比べると、あまり理解が進んでいなかったため、研究をする余地があるのかな、と植物の分野を選択しました。

ちょうど大学院に進学した2007年は、イネの全ゲノムDNAの配列が解読された比較的直後。遺伝子の研究で、全ゲノム配列の解読は重要です。

研究が大きく発展していく見込みを感じ、イネを研究材料に選びました。

常に向上心を持って難しいことにチャレンジしていくと同時に、楽しみながら、多くの人に関心・興味をもってもらえるような研究を行いたいと思っています。

研究者として、レベルの高い研究を目指すことは大切ですし、楽しみながら追究することで思いがけない面白い成果にたどり着くことがあります。

これまでは基礎的な研究に終始してきました。まだまだ未解明なところもあり、さらに深く突き詰めたい一方で、イネの品種改良や、生産性の向上につながるような応用研究にも挑戦したいと思っています。

研究室の学生と、顕微鏡を使ってイネの微細構造を観察する様子

研究室の学生と、顕微鏡を使ってイネの微細構造を観察する様子

品種改良では、地球の温暖化や異常気象に伴い、耐性のあるイネの品種をつくることは重要です。イネの形づくりをコントロールしながら、新しいイネの品種を開発できないものか、と思いをはせています。

※プレスネット2021年2月25日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2021年1月26日

【広島大学の若手研究者】コロナ禍で問われる学生支援の可能性

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学高等教育研究開発センター助教

教育学習支援センター(協力教員)

蝶 慎一 さん

研究テーマは高等教育における「学生支援」

大学を中心とした教授・学生支援についての調査研究をしています。学生支援は、学生が充実した学生生活を営むために必要な活動・サポートです。

最近は、大学教育におけるアドバイジングの活動や学寮の取り組みを歴史や国際比較の視点で調べています。

自分自身の学生時代の原体験が、この研究を始める出発点になりました。

大学2年時から大学院まで民間財団から給付型の奨学金をいただくことになり、本当にありがたく思い、そもそも「学生支援」とは何だろう、研究してみたいな、と強く考えるようになりました。

博士論文の研究テーマは、戦後日本の学生支援の歴史です。戦後の高等教育制度はアメリカの大学をモデルとし、ポイントになったのが「全人教育」という理念です。つまり、大学は学問を修得するだけではなく、人間としてどう生きていくのかを学ぶことも重要であると位置づけられました。

資料調査行ったアメリカ・ユタ州の大学

資料調査行ったアメリカ・ユタ州の大学

研究に際しては、実際に欧米やアジア太平洋地域の大学での調査や研究発表も行っています。

学生支援を研究しようと思うと、大学教育の現場や政策動向を知っていないとできません。どのような学びやそれをサポートする取り組みがあればよいのか。

昨年4月から広島大学に設置された教育学習支援センターで協力教員として勤務しており、教育・学習支援に関わる実践的な活動も行っています。

教育学習支援センター主催の懇話会イベント(左から2番目が蝶さん)

昨年からのコロナ禍においてオンライン授業が増加し、あらためて学生の学びや心理的サポートをどのように保障していくのかが問われています。

これは、国内外の大学で学生支援の取り組みが共通に置かれている課題であり、学修者本位の調査研究が求められていると思っています。

何らかの物質を開発するような研究であれば、その成果は不変的なものかもしれません。

しかし、高等教育の調査研究は、個別的な要素が強い面があり、ある大学でうまくいったから、他大学でもうまくいくとは限りません。

各大学の歴史・背景をはじめ、学生・教職員の構成、学修環境も異なるからです。ここに高等教育の分野の研究の難しさと新たな可能性があると感じています。

学生支援をテーマにしたアカデミックな研究者は多くはなく、この分野の研究をもっと深めるつもりです。

私の目指す研究は、研究者自身が、基礎的な研究と実践活動を往還するロールモデルになり得ることです。

地道な基礎的研究が、大学での実践につながるような研究者を目指したい、と思っています。

※プレスネット2021年1月28日号に加筆修正

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2020年12月28日

【広島大学の若手研究者】ブラックホール撮影チームの一員 膨大なデータから画像を復元

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

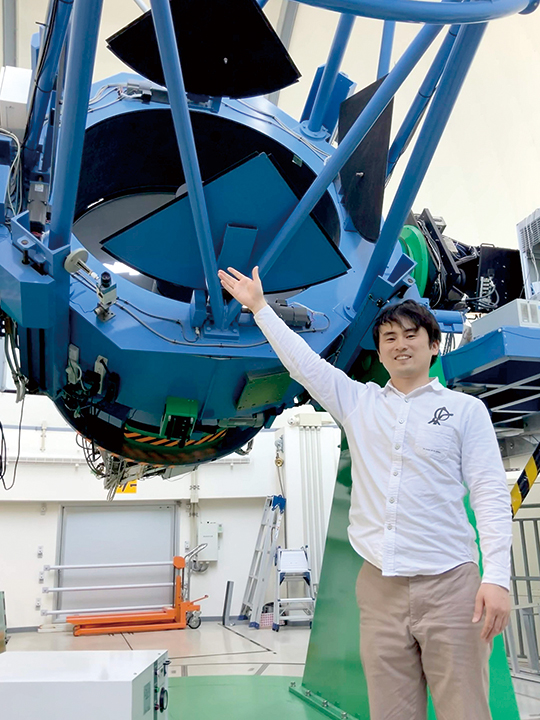

広島大宇宙科学センター 特任助教

笹田 真人 さん

専門は可視光天文学。ジェットの観測を研究

ブラックホールは大変強い重力を持つ天体で、今回は地球から約5500万光年離れたM87銀河の中心にあるブラックホールを観測しました。

観測チームには、世界から200人以上の研究者が加わり、僕が担ったのは簡単に言うと、膨大なデータから画像を復元するソフトウエアの開発。

観測には、複数の電波望遠鏡をつないで、疑似的に地球規模の望遠鏡をつくり、それぞれの観測データを合成する電波干渉計技術が用いられました。

電波干渉計観測では、カメラのように実画像にするのが難しく、取得データから画像を復元しました。

昔からブラックホールの輪郭のシミュレーションがされており、今回、観測されたようなリングは見えるだろうと予想していましたが、実は予想通りの画像だったことにびっくりしました。

撮影に成功したブラックホールの輪郭 ©EHT Collaboration

予想外のことが起きるのが宇宙の研究で、予想外のことは起きてしかりだと思っていましたから。

EHTの観測によってブラックホールについて新たな知見が得られています。

M87の中心ブラックホールに輪郭があることがわかったことで、過去のデータから輪郭構造の時間的変化を調べられ、8年の間で輪郭の構造が変化していることがわかってきました。

さらには私たちの太陽系を含む天の川銀河の中心にも巨大なブラックホールが存在しており、この最も近い銀河中心ブラックホールの輪郭を捉えようとEHTでは現在精力的に研究を進めています。

広島大大学院に進学してからは、広島大宇宙科学センターが西条町下三永に設置している1.5mかなた望遠鏡を使って、目に見える可視光でブラックホールの周辺から噴き出す高温ガス「ジェット」の研究を続けてきました。

広島大宇宙科学センターの1.5mかなた望遠鏡

可視光ではジェットを確認できましたが、今回の電波の画像では、残念ながらジェットを見ることはかないませんでした。

今後の研究で、可視光と電波、さらにはX線やガンマ線といった幅広い波長の光をつなぎ合わせながら、ジェットの謎に迫りたいと思っています。

宇宙は人間の想像を超えています。前述したように、人間の予想と一致しても驚きだし、予想とは違う観測データが得られるのも驚きます。その兼ね合いの面白さが研究の醍醐味です。

もう一つは宇宙には星の数ほど謎があり、何か一つの天体を詳細に研究すると、分からないことが見えてくることです。

地球と一番近い恒星の太陽ですら謎だらけです。

※プレスネット2019年5月30日号に加筆修正

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2020年11月25日

【広島大学の若手研究者】ゲノムに残された爪痕から進化の歴史を解き明かす

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学ゲノム編集イノベーションセンター助教

下出 紗弓 さん

研究テーマは内在性レトロウイルス

新型コロナウイルスのように、ウイルスには悪者のイメージがつきまといます。

しかし、地球上には多くのウイルスが存在し、生物の進化にも貢献するものもあります。

そのことを知り、ウイルスに対する世界観が変わったことが進化にかかわるウイルス研究のきっかけでした。

ウイルスが増殖するためには宿主細胞に侵入し、宿主細胞のシステムを利用しなければなりません。

なかでもレトロウイルスは自身の遺伝情報を宿主細胞のゲノム(設計図)に忍ばせることができる特殊なウイルス。

ごくまれにですが、レトロウイルスが宿主の生殖細胞に入り込み、いつのまにか宿主の設計図の一部として子孫へと伝わっていくことがあります。

宿主の設計図の内部に存在する ことから「内在性レトロウイルス」と呼ばれ、一般的に活性化しない無害なウイルスです。

イエネコは約1万年前に中東で家畜化されたと言われています。

しかし、その後どのように世界各地を移動し、各品種が作られたのか詳細は分かっていません。

内在性レトロウイルスは、いつのまにか我々の中に入り込み子孫へと伝わるという特徴を持っています。

そこで、イエネコ が家畜化され、世界各地に拡がるなかで、どの段階でどんなウイルスが入り込んだのかを調べることで、イエネコの移動歴を明らかにすることにしました。

さまざまな品種のネコのゲノムDNAを調べた結果、すべてのイエネコがRDRSC2aというウイルスを保有しており、すべてのイエネコの祖先は同じということが分かりました。

さらに調べると、欧米のネコの約半数は、RDRSC2aに加えて別のレトロウイルスを保有していましたが、アジアでは約4%のみでした。

こうしたことから中東で家畜化されたイエネコのうち、欧米へと向かったもののみにRDRSC2aとは別のレトロウイルスが新たに入り込んでいることが分かりました。

ゲノムを調べることで何百万年も前の進化の歴史が分かります。

身近なネコが進化の歴史の痕跡と共に生きていると思うと、ロマンを感じますね。

研究の世界では、思いがけず世界中の誰も知らない事実を発見することがあります。その瞬間は何にも代えることができません。

心掛けているのは、常に楽しさを忘れず広い視野でものごとをみることです。

すべてのイエネコが保有するRDRSC2aですが、トラなどの大きなネコ科動物は保有していないことが分かりました。

内在性レトロウイルスのなかには、宿主の姿を変化させ、進化に貢献してきたものもあります。

今回発見したRDRSC2aが、イエネコ特有の猫なで声やおとなしい性格など、家畜化されるうえで利点となった特徴にかかわっているのか、今研究しているところです。

※プレスネット2020年11月26日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ