2019年1月19日

ロボホン使い理科の授業

西条小で実証実験

東広島市と広島大学などはこのほど、市立西条小の6年生の授業で、シャープ広島事業所が製作したモバイル型ロボット(以下ロボホン)を活用し、プログラミング教育の実証実験を行った。取り組んだのは約40人で、理科の授業でロボホンを活用した。子どもたちは、タブレット端末のソフトを使い、炭酸水や塩酸、食塩水など5種類の水溶液の性質について、質問を組み合わせながらロボホンに覚え込ませた。

この後、子どもたちは、実際にリトマス試験紙を使って水溶液の特徴を調べ、組み立てたプログラムが正しく動作しているかを、ロボホンとのやり取りで確認。ロボホンが何の水溶液かを当てると、子どもたちから驚きの声が上がっていた。神重聡佑君は「楽しかった。ロボホンを使ったおかげで、水溶液の性質がよく分かった」と目を細めていた。

教育現場でのロボットの活用は、同市が今年度から広島大と取り組む9つの共同研究の一つ。2020年度からの新学習指導要領にプログラミング教育が盛り込まれるのを前に、ロボットを使ったプログラミング的思考を育成する教育モデルを開発するのが狙い。研究メンバーの広島大大学院工学研究科の林雄介准教授は「将来、開発した教育モデルが全国の自治体に広がっていけるよう、さらに研究を深めていきたい」と話していた。

2019年1月4日

市長と語ろう! 気軽におしゃべり

【テーマ】 学生と地域の関わり

宮迫さん 「地域の人と関わり「また帰ってきたい」と思うまちに」

高垣市長 「若いパワー、新しい発想は地域で生かされる」

東広島市の高垣広徳市長と市民が気軽にトーク。今回は西条在住の大学生・宮迫大樹さんと「学生と地域との関わり」について、FM東広島の番組でおしゃべり。その一部を紙面で紹介。

―宮迫さんは広島大学の学生団体mahoLabo.(まほらぼ)のメンバーです。

宮迫 学生とまちをつなぐことを目的に、ウェブメディアの運営とイベントの企画をしています。店の人やさまざまな活動している人の思いや取り組みを取材し発信。東広島には特徴的な人がたくさんいて、学生の活動を応援してくれる人も多いと感じています。

―東広島での暮らしは。

宮迫 5年生活していますが、まほらぼの活動を始めたこの1年は、特に地域とのつながりを感じ、東広島が「帰ってきたいまち」だと思うようになりました。

―「帰ってきたい」と思ってくれるのはうれしいですね。

高垣 はい。東広島に就職、定住しない学生が多い中、どうしたら学生と関わることができるかは課題。学生は1万7000人で、市の人口の約1割を占めます。地域のさまざまな社会問題を解決する上で、学生の若いエネルギー、新しい発想が生かされるのではないかと思っています。宮迫さんの取り組みは素晴らしく、「帰ってきたい」と思えるまちづくりは、市政が目指していることと一致します。

―学生は、どうやったらまちと関わりやすいですか。

宮迫 私たちが取材している人は、学生を歓迎してくれている人で、そこには東広島の魅力があります。そこへ実際に行って人とコミュニケーションを取ってほしい。その土地の人の顔が見えるようになると、「私は東広島の人間である」という自覚が芽生えてきて、まちのイベントにも積極的に関わっていけるようになるのでは、と思っています。

高垣 ターゲットは人なんですね。「あの人に会いたい」と思ったときに帰ってきたくなる。若者が得意なウェブサイトを通して、地域のさまざまな年代の人と関わるきっかけになる。ジェネレーションギャップを埋めて、新しい人間関係を作ってくれる取り組みだと思います。期待しています。

2018年11月15日

Top Interview 近畿大学工学部新学部長 旗手稔氏

東広島市高屋にある近畿大学工学部の新学部長に着任した旗手稔氏が、FM東広島の番組に出演し、工学の魅力や学生への思いを語った。その一部を紹介。(聞き手/FM東広島パーソナリティー・間瀬忍)

―旗手学部長はどんな研究に取り組んでいますか。

鋳型に溶かした鉄を流し込むと、複雑な形状が造れる。この流し込むだけの1回の加工で、複雑な物を成形できる「鋳造」に魅力を感じ、研究を続けている。

―現在もゼミを担当しています。学生との交流は。

ゼミでは研究報告会や大掃除を兼ねた懇親会、旅行などでコミュニケーションを取っている。工学部全体としても、教員と職員と学生と皆が仲良く、距離が近くなるよう努めている。就職、研究、教育の指導がアットホームな環境でできればいい、ということがわれわれの願い。

―授業に東広島について学ぶ「東広島学」があるなど、地域との交流に積極的な印象を受けます。

建築の分野では、地域に残る貴重なかやぶき屋根の古民家の保存・修繕に取り組むプロジェクトや、空き家となった古民家を地域で使えるコミュニティースペースにリノベーションする古民家の再生プロジェクトを実施。その他、東広島市立の中学校対抗の野球大会の開催などに取り組んでいる。広島県には製鉄、重工業、造船、自動車製造など、わが国の基盤となる産業のほとんどがある。指導教員には、この地域に工学部がある意味を十分に考慮した研究をするよう伝えている。

―企業と連携する研究も多い。企業からはどのような依頼を受けますか。

商品開発、製品の量産化など。学生にとっても実社会と触れる機会が増える。企業と一緒に取り組むことのメリットは大きい。

―次世代を担う学生が求められる力とは。

基礎学力と、できれば語学力、そして若者ならではのバイタリティーだと思う。日本は戦後、工業立国として大きく飛躍。「メイドインジャパン」ブランドを世界に示してきた。今後、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)などに学生を導くことの必要性を感じている。日本の工学部はこれまでも企業と連携してきたが、今後、企業に合ったものをどうやって提供していくかを考えていくのが、工学部の姿勢となっていく。若くて優秀な技術者・研究者を輩出することが、われわれの使命。

―意気込みを。

人間性が豊かで、自分の意見を主張でき、コミュニケーションが取れる学生を世に送り出すため、しっかりと学生と教職員でタッグを組んで、協力し努力し合える環境づくりをしていきたい。

近畿大学工学部のポイント

●近畿大学は14学部48学科、大学院に11研究科がある総合大学

●工学部(広島キャンパス)は来年、開学部60年を迎える

●1996年に工業技術研究所が設立、2010年に次世代基盤技術研究所として新設され、持続可能な社会を実現するための研究開発を実施

プロフィール はたて・みのる 京都府出身、57歳。近畿大学大学院工学研究科機械工学専攻博士後期課程を満期退学。1996年3月に工学博士の学位取得。機械工学科長、近畿大学工学部長補佐、近畿大学次世代基盤技術研究所・所長を経て、今年10月1日から現職。 趣味/野球 座右の銘/人事を尽くして天命を待つ

2018年11月1日

ラジオ講座「学びの時間」 11月2~23日

広島大学OBの教職員らでつくる「広大マスターズ」の会員を講師に迎えた週1回のラジオ講座を放送します。テーマは生活、地域社会などで、全4回。11月2~23日の内容を少しだけ紹介します。

今回の講師 金田 晉さん

かなた・すすむ 博士(文学)。美学専攻。「現象学的美学」の確立を目指す。近年、公共性(パブリック)の美意識という観点から、環境・暦・都市・地域・美術館等の諸問題にも積極的に発言。東亜大学特任教授。広島大学名誉教授、蘭島閣美術館名誉館長等。

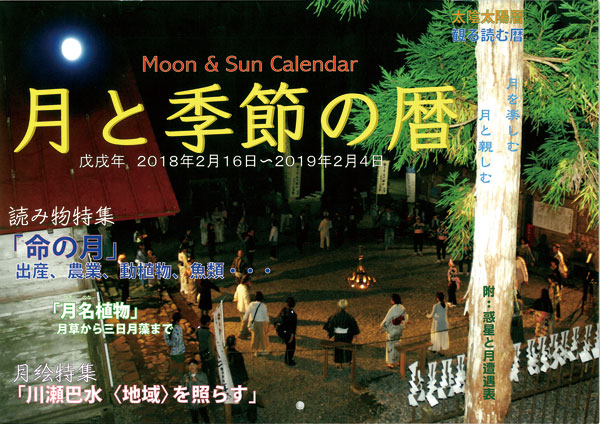

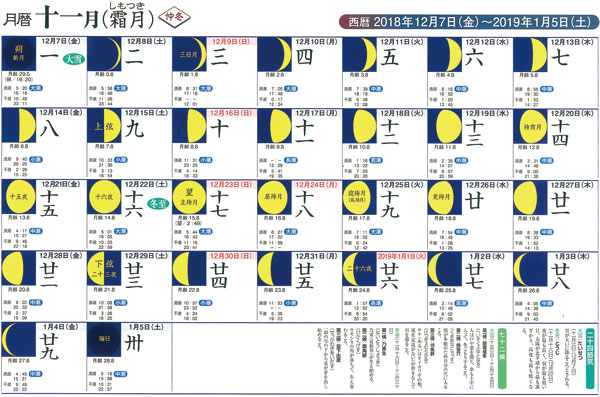

世界には、さまざまな暦がある。

東アジア、特に日本列島は自然環境に恵まれている。中緯度の地帯にあり、モンスーン気候帯に属し、四方、海に囲まれていて、海抜0mから3000mまでの植生が楽しめる。だから、15日刻みの二十四節気、5日刻みの七十二候など、他地域では考えらえないほど、変化に富んだ暦があった。その暦の魅力を考えてみよう。

月の暦は現代のモダニズム

太陽と月と地球、天体暦がいい。「暦の時間は、生活の時間と宇宙の時間に架けられた橋である」(ポール・リクール)。その暦に合わせて、人類は、生活し、労働し、戦争にまみれ、文化を築いてきた。5千年以上の歴史がある。

昼と夜の交替、1日である。地球の側から見ると、太陽は天体上の行路(黄道)を通っているように見 える。元の位置に戻るのが1年。昼の最長が夏至、最短が冬至、昼夜等しいのが春分、秋分である。

地球の赤道が天の赤道から23・27度傾斜しているため、季節の変化が生まれる。月は地球を約29・5日かけて一周する。それがひと月(1朔望月)。月は毎夜形を変えて、暦の日々を区切ってゆく。

暦は月の暦から始まった

太陽を基準にするのが太陽暦。明治以来日本が公式暦として使っているグレゴリオ暦はその代表、1年約365日。今では「世界暦」と言われるほど、世界を席巻している。

イスラム世界で今も使い続けているのが、月だけを基準にする太陰暦。12朔望月を1年とすれば、354日。この約11日のズレを調整して作られたの が、太陰太陽暦。かつて農業暦として世界中で一般的であった。

中国の暦も、その中国から輸入して1200年の歴史をもつ和暦もそうであった。「旧暦」と呼ばれる天保暦もそうである。最も正確な暦と言われた。

月を楽しむ

現代人は、月を見なくなった。都会生活者には高層のビルに妨げられて月が見えない。電気照明が月の有難さを忘れさせる。東西が一望できる南向きマンションの住人、田園で周囲を山や森に囲まれて暮らす人々は、幸せである。月が見える。湖や池、夏ならば田植え直後の水郷では、月が水に映える。美しい。

旧暦では、月が大切である。地球を月が一周するのは約29・5日(1朔望月)。毎夜、月の形が変わってゆく。新月(見えない=闇)|上弦(右側が明るい半月)|満月(望月)|下弦(左側が明るい半月)|新月と。月の形で今日が何日か、分かった。1日(朔=月立ち、ついたち)、7日(上弦、例…七夕)、15日(満月、十五夜)など。旧暦で、日を聞いて月を想像してみよう。

FM東広島 放送スケジュール

FM東広島(89.7MHz)で金田先生の講座を放送します。それぞれ、日曜日17時~、再放送をします。

第1回 11月2日(金)12時~

暦の基本構造

●なぜ今暦なのか。

●太陽―月-地球の物理的特性および周期。

●太陽暦、太陰暦、太陰太陽暦

第2回 11月9日(金)12時~

太陰太陽暦(旧暦)を学ぶ

●太陽暦的要素と太陰暦的要素

●年始め、月初め、一日の始まり

●二十四節気と七十二候

第3回 11月16日(金)12時~

暦で文学を豊かに読む

●秋の歌「花野」

●芭蕉「奥の細道」

●蕪村の句の世界

第4回 11月23日(金)12時~

暦と生活 -豊かな生活のために-

●月を生活の中に取り込む。『枕草子』

●月と動物、植物の関係。畑と虫

●月のエネルギー(引力、潮汐)

2018年10月25日

ラジオ講座「学びの時間」8月3~24日

広島大学OBの教職員らでつくる「広大マスターズ」の会員を講師に迎えた週1回のラジオ講座を放送します。テーマは生活、地域社会などで、全4回。8月3~24日の内容を少しだけ紹介します。

今回の講師 室岡義勝さん

むろおか・よしかつ 食品科学、発酵工学などのバイオテクノロジーが専門の工学博士。広島大学工学部第三類(発酵工学教授)、大阪大学工学部応用生物工学およびバイオ情報専攻教授。大阪大学名誉教授。東広島市高屋町在住。

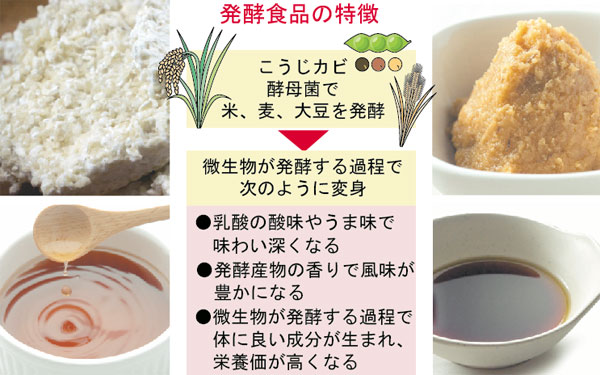

長寿を誇る日本人の平均寿命と健康寿命の差は、男性は10歳、女性は12歳。このことは男女とも10年以上、手助けが必要であることを意味しています。できれば人の世話にならずに健康で長生きしたいですよね。体に良い食べ物がたくさんある中から、今回は乳酸菌、こうじ、食酢、サプルメントについて話していきます。

機能に富む乳酸菌

最近の科学は、乳酸菌を使った乳製品が長寿と関係することを明らかにした。

日本の伝統発酵食品の漬物、日本酒、みそ、しょうゆ、食酢の健康成分と味や香りは、こうじカビ、酵母菌に加え、乳酸菌による発酵によってもたらされる。

これら食品の乳酸菌は、植物由来で、ストレスに強く、アレルギー緩和や感染症予防など多くの機能に富んでいる。

身体を守る乳酸菌やビフィズス菌は、「プロバイオティクス」と呼ばれ、腸から脳に働きかけて、心と体の不調を改善することも分かってきた。

こうじで腸内を健康に

中国ではこうじを麦から作ったので「麹」という漢字が使われてきた。一方、「糀」という漢字は、米から作る米糀に使われる。「米の花」という日本文化をにおわす粋な文字だ。

日本の発酵食品に使うこうじカビは、たくさんの分解酵素を作る。これらの酵素が活発に働いて、酵母菌や乳酸菌の栄養源を作り、さらにビタミンやアミノ酸など私たちを元気にする生理活性物質も作る。こうじの甘味を利用して作られる甘酒は、体内の熱や毒を排出する解毒作用もあり、再び人気になっている。

こうじは、腸内を健康にするため、便秘の解消や免疫力の強化などによる、乾燥肌やニキビ、アトピーなどの肌荒れの改善や貧血を予防する働きもある。

炎症和らげる酢

酒から作る酢は、炎症を和らげる効果があるとして、古くから薬としても使われてきた。

米酢が精米を原料とするのに対して、黒酢は未精米の玄米を用いる。それゆえ黒酢は、コメ表皮やぬかに由来する多くのアミノ酸や脂質、さらにビタミンなどを含んでいる。

食酢には、さまざまな健康効果があることから、日本では、食酢、特に黒酢が健康飲料として人気になった。体内脂肪や血圧を下げる特定保健用食品の黒酢も市販されている。

科学的根拠を確認

皆さんはちょっとした健康不安から、サプルメントをあれこれと飲んでいないだろうか。中には、注射で効いても食べると分解されて効果のないものもある。体験談や広告に惑わされないで、科学的根拠のあるものを選んで無駄遣いをやめよう。

FM東広島放送スケジュール

FM東広島(89.7MHz)で室岡先生の講座を放送します。

それぞれ、日曜日17時~、再放送をします。

第1回

8月3日(金)12時~

最近の科学が明らかにした乳酸菌の効用

●プロバイオティクスって何?

●日本の伝統発酵食品の乳酸菌

●なれずしの乳酸菌が免疫を高めた

●腸内細菌が脳からの指令を促す

第2回

8月10日(金)12時~

日本のこうじは世界の宝

●こうじから胃腸薬を作った日本人

●こうじの健康効果

●甘酒は滋養強壮剤

●こうじや米ぬかの美容効果

第3回

8月17日(金)12時~

米酢や黒酢を飲んでメタボの改善

●酢は古代から薬だった

●ビタミンを世界で初めて発見した日本人

●大さじ一杯の酢が血圧や血糖値を下げる

●毎日酢を取ると体脂肪が減る

第4回

8月24日(金)12時~

サプルメントの無駄遣いはほどほどに

●ビタミンCとミネラルを補って健康寿命を延ばそう

●コラーゲンやヒアルロン酸を食べても関節痛は治りません

●トクホとか機能性表示食品って何?

2018年9月27日

【広島大学の若手研究者】時空間統計解析がテーマ

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院教育学研究科・広島大情報科学部講師

山村 麻里子 さん

時空間統計解析がテーマ

データを分析することで、新しい事象を発見できることが醍醐味。

私は学生時代にソフトボールに打ち込んでいて、試合のたびにスコアブックを付けていました。

その数字の記録をさまざまな角度から分析すると面白いだろうなと。

ーもう1つは時間です。

時間は目に見えませんが、例えば身長や気温などはデータとして残すことで、時間ごとに変わっていく状況が分かります。

その時間の流れがもたらすものを、データの分析で見えたら、と思ったのが研究のきっかけです。

時間と空間の変化で、どういった違いが起こるかという、時空間統計解析に取り組んでおり,興味の対象となる項目が、調べられた場所や時間とともに記録されているデータを分析します。

具体的には、ノルウェー近郊の大西洋へ回遊するミン ククジラについて、生物学者と共同で、研究・調査を重ねています。

脂肪の厚さと緯度・経度、時間、および季節との関連を調べる分析から、さまざまなことが分りました。

それらの理由は生物学者が調べており、共同研究から見える成果に期待しています。

統計はブームですが、統計を支えている数学の理論をもっと勉強してほしい、と願っています。

最近は、データに分析が適しているかどうかを理論的に確かめないで、統計ソフトに頼ったまま結果を発表しているケースが目につきます。

統計解析に関する数式を学生と考える山村さん

数学の魅力は真か偽かの世界で、隙間が入る余地がないこと。学生には、その魅力をもっと知ってほしい、と思っています。

統計は数学の知識とパソコンによるデータ処理が欠かせません。

難しい数学の問題を何日も考え、データの分析のため、根気強くプログラミング言語を書きます。

数学もプログラミングも知りたいことにたどり着くまで、予備知識が必要で、それが幾重にも重なったとき、自分にできるのかと、難しいと感じます。

喜びは見えなかった事象が見えるようになること。データを取っただけでは単なる数字の羅列です。

そのデータを加工することで客観的に新しい事象を発見できることが醍醐味です。

広島大では今春、機械学習や統計を用いたデータの分析を学べる情報科学部を新設しました。

人工知能など、機械が人間と同等の能力を学習する裏では、統計学が大きく貢献しているからです。

教育の面では、統計を教えられる数学の先生を育成したいと思っています。

自分の研究は、分かりやすく、利用しやすい統計解析の研究を追究していくつもりです。

※プレスネット2018年9月27日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2018年8月2日

3Dプリントなど最先端の技術に触れる

志和中3年生 近大訪れ模擬講義を体験

東広島市志和町志和西の東広島市立志和中学校(森岡勝司校長)の3年生63人が6月22日、同市高屋うめの辺の近畿大学工学部のキャンパスを訪れ、施設見学や模擬授業を体験した。同中は、進路学習の一環として毎年市内の大学を訪問している。

生徒は最初に、工学部ロボティクス学科の京極秀樹教授の模擬講義を体験した。京極教授は、ロケットのエンジンや医療現場で人工骨の作成などに使われている3Dプリンターの技術を、映像などを交え分かりやすく説明。生徒は、日本のものづくりを支える3Dプリンターの最前線を学んだ。その後、生徒は4班に分かれ、同大構内にある次世代基盤技術研究所を訪れ、3Dプリンターやエンジンの燃焼効率を実験する様子などを見学。実際に研究に携わる教員や学生から説明を受けた。

髙橋果菜さん(14)は「将来はものづくりに関わってみたい」、那須翔一さん(14)は「ものづくりはいろいろな可能性を生み出すと感じた。将来は自動車関係の仕事に就きたいので良い体験ができた」と笑顔だった。同大広報担当の小笠原洋介さん(36)は「子どもたちに大学の存在意義や工学の面白さを伝えたい。キャリア形成の手助けができれば」と話していた。

2018年7月26日

【広島大学の若手研究者】リュウキュウカジカガエルの幼生考察

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

両生類研究センター助教

井川 武 さん

研究テーマは進化生物学

リュウキュウカジカガエルの幼生考察

46度の温泉に生息 極限環境に適応分布拡大

研究対象にしているのは、日本の南西諸島に生息するリュウキュウカジカガエルです。

2013年、トカラ列島にある口之島の現地調査をした際に、リュウキュウカジカガエルの幼生(オタマジャクシ)が、これまで記録された中では最高温度となる46.1度の温泉で生息しているのを発見しました。

今は、ゲノム進化の観点から、このカエルの高温耐性の仕組みをつまびらかにするための研究を続けています。

小学生のときから、時代をさかのぼって考える歴史や科学全般が好きだったことで、進化の分野に興味を持つようになりました。研究の対象に両生類を選んだのは、広島大に両生類の研究施設があったからです。

研究の出発点は、地理的な観点から生物の進化を考える系統地理学です。

日本に生息する2系統の日本産ヒキガエル(二ホンヒキガエルとアズマヒキガエル)は、遺伝的には2系統に分かれています。

過去にそれらを分ける障壁があったと考えられ、DNA配列に基づいて推定した結果、約500万年前に日本列島が二つに分断された時期に2系統に進化したものと推察できました。

その後、南西諸島で絶滅危惧種に指定されている両生類の遺伝的多様性に関する研究に取り組みました。この研究では遺伝子解析に地形解析を組み合わせて、絶滅危惧種が島の中でも遺伝的に分化している仕組みを明らかにしました。

絶滅危惧種は様々な環境要因に依存していて、限られた場所でしか生息できません。生息地が連続していないと集団間の移動分散ができないために遺伝的分化が生じることが分かりました。

それとは対照的に台湾からトカラ列島まで広く分布しているリュウキュウカジカガエルには、多様な環境条件を克服する生理的な適応力が分布拡大の要因にあるのでは、との思いが膨らみ、リュウキュウカジカガエルの研究が始まりました。

口之島での現地調査

気温の高い亜熱帯でもオタマジャクシが生息する水温は高くても30度程度が限界です。

水温40度を超える口之島のセランマ温泉で、オタマジャクシがいることに気付いたときは驚きました。台湾の温泉でも生息が確認されていましたが、46.1度で生息しているオタマジャクシは、世界広しといえども口之島だけでしょう。

オタマジャクシを研究室に持ち帰り、人工的に温度を変えて調べると、40度までは、長時間生きられることが分かりました。

普通、生物には高温に対処するためのタンパク質がありますが、リュウキュウカジカガエルはそのタンパク質の遺伝子が他のカエルとは大きく異なっていて、効率よく働くように機能が進化している可能性も出てきました。

未だに謎なのは、人工的な飼育では、40度までは生きることができても、成長はしないということ。口之島のオタマジャクシは成長しています。

温泉成分に成長を促進する成分があるのでは、と考えています。もう一つ、水温30度で飼育すると、3週間で成体になることも分かりました。変態が早いといわれるネッタイツメガエルでも成体になるまでには、1カ月はかかります。

オタマジャクシが高い温度に生息するのは生存戦略と関連性があるのでは、と推察しています。

研究の魅力は、誰も知らないことを自分の手で明らかにしていくこと。特に今の時代はいろんなツールがそろっていて、自分の意志さえあれば大抵のことはできます。

自分で乗り越えられたときの喜びは何にも代えがたく、研究の醍醐味でもあります。

これまでの研究から見えてきたことは、環境適応と分布拡大の相関関係で、リュウキュウカジカガエルは、他のカエルが利用できないような極端な環境に適応することで分布を拡大できたことです。

これからはリュウキュウカジカガエルの高温耐性について研究を深化させたいと思っています。

現在はリュウキュウカジカガエルと高温耐性のないカジカガエルの全ゲノム解読を進めています。

ゲノムに刻まれた進化の歴史から適応進化の仕組みを理解したい、と考えています。

※プレスネット2018年7月26日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2018年7月5日

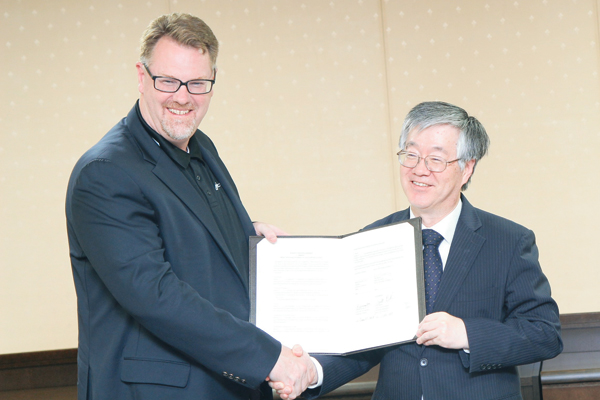

学術協力協定を締結 大学に研究費など助成

広島大とマイクロン財団

広島大は米国半導体大手のマイクロン・テクノロジーが設立したマイクロン・テクノロジー財団との間で6月27日、学術協力協定を結んだ。広島大は、今後5年間、同財団から、研究・教育の費用などで支援を受ける。

同大であった調印式では、広島大の山本陽介理事・副学長とマイクロン・テクノロジーのスコット・デボア上席副社長が協定書を交わした。その後の記者会見で、山本理事・副学長は「東広島には、子会社のマイクロンメモリジャパン広島工場があり、協定は意味深い。マイクロン財団と協力し、将来のテクノロジーの発展に貢献できる学生を育てたい」とあいさつ。デボア上席副社長は「広島工場はマイクロンの重要な製造拠点の一つ。広島大を支援する中で、学生がマイクロンのビジネスに興味を持ってもらえれば」と話した。

計画では、初年度は日本円で約1600万円を寄付。半導体などを研究する同大のナノデバイス・バイ オシステム研究所の研究資金や、同大の女性研究者への助成などに充てられる。来年度以降の使途は、毎年話し合って決めていく。

2018年5月10日

広島大とコベルコ建機共同研究所を開設

技術開発や人材育成

広島大学(越智光夫学長)とコベルコ建機(楢木一秀社長)が同大工学研究科に共同研究所を設け、4月18日、東広島キャンパスで開所式を行った。油圧ショベルやクレーンの作業効率の向上、操縦環境の改善などをテーマにした技術開発に取り組む。

名称は「コベルコ建機夢源力共創研究所」。同大が今年4月に創設した「民間企業等外部機関の研究所制度」の第1号。研究所の所長に工学研究科の山本透教授が就任した。キャンパス内に実機試験場を整備する他、人材育成を目的にした奨学金を設立する。

越智学長は「新たなイノベーションが起こることに期待している」、楢木社長は「高齢化に伴い労働人口が減少する中、何が必要かを共に考え、チャレンジしていきたい」と述べた。