2019年3月28日

【広島大学の若手研究者】専門は古建築を中心とした文化財学

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学総合博物館学芸職員

佐藤 大規 さん

専門は古建築を中心とした文化財学

最初の研究テーマです。この城と出会ったことで今の自分があると思っています。

織田信長が築いた安土城は、5重6階地下1階の絢爛豪華な天主を備えていたとされています。

発掘調査や古文書・絵画資料などをもとに10年がかりで復元しました。

信長が創造した天守という建物は、豊臣秀吉が大坂城で受け継ぎ、その後広島城など全国に広まりました。

これまでの復元案は、安土城天主のみ天守の歴史から一線を画す形をしていましたが、資料を丁寧に読み解いた結果、形の上でもすべての天守の起源となることが確認できました。

当時の建築物は、平屋が普通。信長が築いた5重の高層建築には、周囲を屈服させるような権力の象徴の意味合いが込められていたと推察できます。

その後、豊臣秀吉が大坂城を築きますが、きちんと信長の意図をくみ取っています。

僕は安土城に続けて秀吉の大坂城の復元をしましたが、両城とも完璧な資料は残っていないので、10人の研究者がいれば10通りの復元案が出ます。

互いに議論を交わしながら歴史の謎をひもといていけるのが研究(文化財学)の魅力です。

キャンパス全体をミュージアムと位置付け本館をコア施設にしながら、各学部の研究内容を展示するサテライト館、学内の自然散策道(発見の小径)で構成しています。

広島大学総合博物館を訪れた小学生と恐竜と化石で盛り上がる佐藤さん

博物館をはじめキャンパス内は実物の宝庫です。実物に触れることで、新しい世界に関心を持つきっかけをつかんでもらえたら最高です。

2012年から、化石や地域の自然 に関する資料を展示している広島大総合博物館で働いています。

通算1年半、三原市教委に勤めた際、自分の研究成果を伝えることに楽しさを覚えたのがきっかけです。

今は年間に100回程度、来館者の方々に展示解説を行っています。

本宮八幡神社での現地説明会

聞いてくださる方が楽しい、もっと知りたいと思えるよう、自分も楽しむという感覚を持って解説・展示するよう努めています。

ずっとそんな学(楽)芸員でいたいです。

最近は東広島や鞆の浦・福山城などで、現存する建造物の調査研究を中心に行っていて、地域の文化財に光を当てていきたいと思っています。

例えば、1701年に建立された豊栄町の本宮八幡神社は、東広島の神社建築を考える上で重要で、地域を代表する建造物です。

建造物に限らず絵馬など幅広い分野で調査をして、価値ある文化財を次世代に一つでも多く残すことができれば幸せです。

※プレスネット2019年3月28日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2019年3月7日

学生が活動内容を報告

市社協 西日本豪雨ボランティア

東広島市社協は「平成30年度東広島学生ボランティア研修・交流会」をこのほど、広島大学中央図書館ライブラリーホールで開いた。昨年の西日本豪雨災害でボランティア活動に参加した学生が活動内容を報告、住民たち70人が聴講した。

広島国際大4年生の神尾晴奈さんは、大学職員と学生ボランティアで協力し、同大学内に流れ込んだ土砂 の撤去や炊き出しを行った体験を振り返り、災害時に必要なのは「人とのコミュニケーション、信頼関係を築いておくこと」と述べた。

広島大の学生でつくるボランティア団体OPERATIONつながりは、ボランティアセンターの運営に携わり、ボランティア参加者へのグルーピングやマッチングを実施。また、自ら農地ボランティアとして、田んぼや水路に流れ込んだ土砂の撤去を行った。

広島大学4年の宮迫大樹さんは、災害時初期の2日間、道路の寸断で、車内で身動きの取れない人におにぎりを届けた。宮迫さんは「大変な状況を目の当たりにして、自分たちに何かできることはないかと考えた。食料を持参して、喜んでもらえたが、行き場のないストレスから怒鳴られたこともあった」と振り返った。

2019年3月7日

ラジオ講座「学びの時間」 3月8日~3月29日

〈テーマ〉 自然に学ぶ接着技術

広島大学OBの教職員らでつくる「広大マスターズ」の会員を講師に迎えた週1回のラジオ講座を放送します。テーマは生活、地域社会などで、全4回。3月8日~29日の内容を少しだけ紹介します。

今回の講師 髙田忠彦さん

たかた・ただひこ 繊維加工、繊維とマトリックス(樹脂やゴム)の接着技術が専門の工学博士、技術士(繊維部門)。繊維会社の研究所、海外子会社を経て、元広島大学工学研究科、産学連携センター教授。東広島市西条町在住。

紙と紙との同種材料、紙とコンクリートとの異種材料を貼り合わせる場合には、私たちは接着剤を使う。一旦接着すると、容易に剥がすことはできない。しかし、自然界には、接着剤を使わないで、容易に可逆的に接着、剥離を繰り返すヤモリのような生物もいる。今回は生物機能を模倣する接着技術などについて、お話をしたい。

物と物とを接着させるには?

物と物とを接着するには、同種材料、異種材料を問わず日常生活では接着剤を使う。また、航空機材料や自動車タイヤ材料など高性能が要求される材料も、接着剤が使われている。

これらの材料は、接着後、長期の使用に耐えることが要求される。一方では、一定期間使用後、リサイクルや廃棄を意識し、容 易に剥がれることも求められている。

しかし、自然界には、接着剤を使わないで、いとも簡単に接着・剥離を繰り返す生物がいる。最も有名なのは、天井、壁、窓ガラスを接着と剥離を繰り返しながら自由自在に動き回るヤモリである。自然界の接着技術は、巧妙に仕組まれ、環境にも優しいのである。

自然界の接着の仕組み

2000年頃、米国大学の研究者がヤモリの接着・剥離の仕組みを明らかにした。

物と物は互いが分子や原子レベルで近づけば、引力が働き、接着することが知られている(この力をファンデルワールス力と言う)。

分子、原子レベルで物同士を近づけることは極めて難しいが、ヤモリの肢あしの裏は細かな毛が10万から100万本の密度で密生し、さらに先端が100~10000本程度の細かな毛に分かれている ことが電子顕微鏡で観察されている。この先端の細かな1本1本の毛先が限りなく対象物に近づくことによりファンデルワールス力が発現し、これらの力が合わさって接着する。逆に、毛先の角度を少し変えれば簡単に剥離する。

このように接着・剥離が極めて短時間に行われることで、動き回ることができるのである。自然界での接着・剥離の仕組みは、極めて巧妙であることが分かる。

理想的な接着とは?

これまで、非常に苦労しながら強くて長持ちする接着技術が開発されてきたが、一定期間使用後、接着剤が分解し、簡単に剥離し、材料をリサイクルさせることができれば、社会にとって好都合である。

すでに、多くの研究者が、ヤモリに見られるような生物をまねた接着・剥離を可逆的に繰り返す、環境に優しい接着技術の開発を試みている。製品化された技術もある。今後ますます、生物の機能を模倣する技術「バイオミメティックス」による接着技術の開発が進むことが予想される。

FM東広島 放送スケジュール

FM東広島(89.7MHz)で髙田先生の講座を放送します。それぞれ、日曜日17時~、再放送をします。

第1回 3月8日(金)12時~

物と物との接着

●日常生活から航空機材料まで使われる接着

●接着の狙いは何か?

●接着剤の発展と課題

第2回 3月15日(金)12時~

自然界の接着

●生物の接着は環境に優しい

●接着剤は不要

●ヤモリや昆虫は接着と剥離を容易に繰り返す

第3回 3月22日(金)12時~

ヤモリの接着の仕組み

●ヤモリの肢裏に秘密

●ファンデルワールス力とは?

●接着・剥離はどのように行われるか?

第4回 3月29日(金)12時~

将来の接着技術

●地球環境・リサイクルを意識した接着

●バイオミメティックスとは?

●バイオミメティックスによる接着

●理想的な接着

2019年2月28日

兵庫県出身。三田学園高卒。中高時代は弓道部で活躍。応援団には「先輩の男気にほれ」入部。理学部2年生。

香川県出身。坂出高卒。中高時代は吹奏楽部。習い事でダンスをしていたこともあり、応援団に入部。教育学部2年生。

■創部35周年

松本 創部は1984年。当時、県内の大学には広修大と広経大に応援団があり、広島6大学野球のリーグ戦などで活躍していました。そのことをうらやましく思っていた広島大野球部員で体育会幹事長だった人が、「うちの野球部にも力を与えて」と、高校時代に応援団経験のあった角島誠さん(現鶴学園勤務)に白羽の矢を立て、応援団がつくられたと聞いています。途中、部員不足で途絶えた時期もありましたが、何とか復活させ今に至っています。現在、応援団には、学ランを着るリーダー部と、チアリーディング部があり計11人で活動しています。

松本 応援団のスローガンです。ざっくりいうと応援やパフォーマンスで広島大を盛り上げようというこ と。広島大で頑張っている学生は、スポーツ競技をしている学生だけではありません。文化系のサークルで活躍している学生もいますし、学会で研究論文を発表する先生もいます。スローガンからいうと、そういう人たちを盛り立てるのも応援団の役割かなと思っています。

松本 基本的にはチア部と一緒に活動しています。野球部など体育会に所属する部の試合応援をメインにしながら、ゆかたまつりや入学式などの学内行事や、各種団体・企業のイベントなどに出演し、応援パフォーマンスを行っています。

松原 チア部は昨年復活し活動を再開。応援団の活動は週3日なので、勉強やバイトとの両立も可能です。

松本 僕らの応援団には伝統がありません。つまり求められれば何をやってもいいのが魅力かなと思っています。自由な雰囲気なので、理不尽な上下関係など、応援団の古くさいイメージも一切ありません(笑)。

松原 チアには、チアダンスの他に、組体操のようなスタンツもあります。ダンスが得意な人はダンスで輝けますし、逆にスタンツが得意な人はスタンツで輝けます。

松本 活動を通して、もっともっと広島大の知名度を上げるのが目標です。そのためには、応援団の認知度を高めることが大切。もっと部員を増やし、東京農大応援団の大根踊りのような、広島大独特のパフォーマンスをつくりたいと思っています。目指すはスーパーエリート団体です。

松原 活動を安定させるためにも、部員を増やしたいです。広島大の広告塔というか、大学を有名にしていく存在になれれば、と願っています。

2019年2月21日

防災や減災対策で意見交換

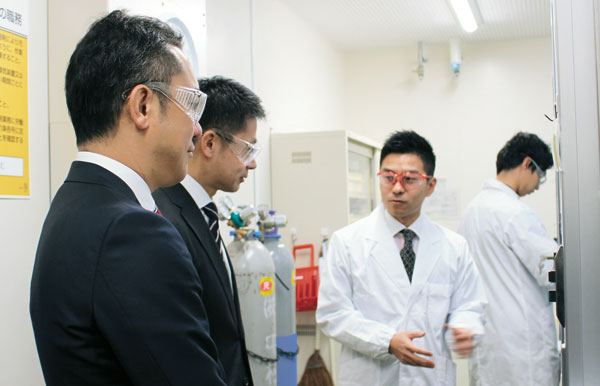

広島・三重の両県知事 広島大など視察

広島県の湯崎英彦知事と三重県の鈴木英敬知事との会議が1月31日、東広島市西条本町の賀茂鶴酒造壱号蔵であり、防災や減災対策の推進などについて意見交換を行った。両知事は1月31日に同市黒瀬町の洋国ハイツ、同市西条西本町のサタケを、2月1日には広島大学東広島キャンパスを視察した。

広島大では、広島大の越智光夫学長から大学の概要説明などを聞いた後、学内に設置されている、豪雨災害などの調査研究に取り組む「防災・減災研究センター」や、次世代建機の研究をする「コベルコ建機夢源力共創研究所」、将来の自動車のエネルギー効率などの性能向上のための材料の研究開発を行っている「先端材料研究室」を視察した。防災・減災研究センターでは、学生2人が、昨年の西日本豪雨災害後のボランティア活動について両知事に報告。広島大の学生有志が、国道で立ち往生したドライバーにおにぎりや飲み物を配布したことや、1300人以上の学生を被災地に派遣、復旧作業にあたった学生ボランティア団体の活動を紹介した。

湯崎知事は「広大生のボランティアは、各地で頼りにされ、感謝されていた」と話し、鈴木知事は「せっかくつくった組織なので、恒常的な組織にするといいと思う」と助言した。

(石田)

2019年2月7日

ラジオ講座「学びの時間」 2月8日~3月1日

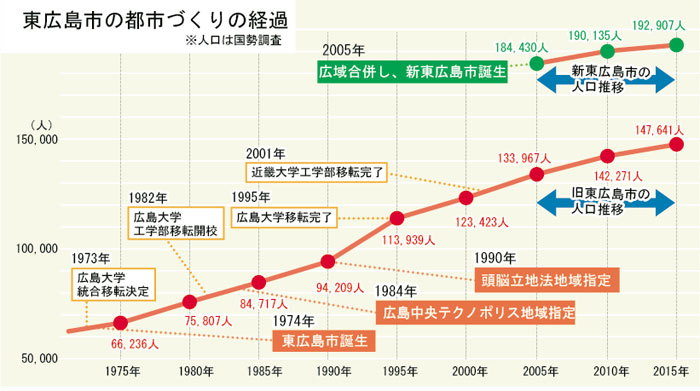

〈テーマ〉 〝学園都市〟東広島市 まちづくりのルーツ

広島大学OBの教職員らでつくる「広大マスターズ」の会員を講師に迎えた週1回のラジオ講座を放送します。テーマは生活、地域社会などで、全4回。2月8日~3月1日の内容を少しだけ紹介します。

今回の講師 塚本俊明さん

つかもと・としあき 都市計画が専門。広島大学工学部建築学科卒業後、賀茂学園都市計画への参加を契機に都市計画の仕事に30年間携わる。その後、広島大学産学・地域連携センター教授を経て現在は広島工業大学工学部特任教授、広島大学名誉教授。東広島市高屋町在住。

東広島市が誕生して今年で45年。広島大学の統合移転を契機に急速な発展を遂げ、県内第4位の人口を擁する都市に成長しました。その基礎となったのが「賀茂学園都市建設計画」。大学を核とする新たな計画の内容やその後の都市づくりについて知ることで、東広島市の「今」が見えてきます。身近な「まち」を考えるきっかけになれば幸いです。

広島大学が西条町に統合移転を決定したのが1973年。その年には、建設省(当時)・広島県によって「賀茂学園都市建設計画」の策定が始められました。その背景には、国の進める大学を核とした「学園都市」建設構想、広島県が進める広島広域都市圏の発展計画などさまざまな動きがありました。さまざまな力が結集され、当時最先端の「大学の移転と一体となった都市づくり」の計画がつくられたのです。

広島大学の用地買収、造成工事を皮切りに、東広島市では大規模な事業が次々と行われ、まちの様子が急激に変化していきました。新幹線東広島駅、国道2号バイパス、東広島ニュータウン、西条中央地区の土地区画整理事業などの事業はこの時代に整備されました。ただ、急速な都市化に伴う問題も生じることになりました。

東広島市が工業都市というと違和感を持たれるかもしれません。しかし、東広島市の工業出荷額は広島県内第4位で、第3位の呉市とほぼ肩を並べるほど。これは、1980年代に広島県が進めたテクノポリス計画の中心核として研究機関や先端産業などの集積が進んだため。東広島市の人口増加が続き活力が維持されているのは、この時代のさまざまな施策の結果だと言えます。

2005年、平成の広域合併によって東広島市は中山間地域から瀬戸内海に至る市域となり、人口19万人を数える都市になりました。しかし、東広島市誕生以来目指してきた「学園都市」「国際学術研究都市」は実現しているでしょうか。

毎年全国・全世界で活躍する3000人を超える大学生や多くの留学生・JICA研修生、先端企業や研究所の研究者にとって、東広島市は誇ることのできる都市になっているでしょうか。

そのためには、私たち市民の力が試されています。

FM東広島(89.7MHz)で塚本先生の講座を放送します。それぞれ、日曜日17時~、再放送をします。

●大学の受け皿として、町から市へ

●大学と共に歩むまちづくり計画

●まちの様子が急変

●大学とまちをつなぐ道路・ブールバールの誕生

●研究機関や先端産業の集積が進む

●市の人口増に関係

●目指してきた「学園都市」は実現しているか

●市民にできること

2019年1月31日

【広島大学の若手研究者】大量のデータを基に英語学習者の傾向分析

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大外国語教育研究センター助教

高橋 有加 さん

関係詞に着目したコーパス分析による習熟度別特徴付けがテーマ

コーパスとは、実際に使用された大量の言語資料をコンピューター上にデータベース化したもの。そのコーパスを利用して、言語の傾向や仕組みなどを分析するのがコーパス言語学です。

コーパスには、さまざまな種類があり、私が今研究で使っているのは日本人英語学習者の書き言葉コーパスや話し言葉コーパスです。

近年、日本の英語教育に影響を与えている国際的な外国語習熟度の基準にヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)があります。CEFRには6つのレベルがあり、日本人に特化したコーパスを使い、それぞれの習熟度の学習者にどのような言語使用の特徴があるのか明らかにしたいと思っています。

コーパスの検索結果をパソコン画面で確認する高橋さん

そのレベル分けの際に有効な基準になると判断したのがwhichやthatなどの関係詞です。

説明を加えたり、限定したりする関係詞は、日本人が習得するのに時間がかかる文法項目の一つとされており、関係詞が英語力を見る目安になると考えました。

関係詞の使用頻度は、CEFRレベルが上がるにつれて多くなっていることが分かりました。また、関係詞の知識があっても間違いを恐れたり、使用が不必要であると判断したりした場合には使用されない関係詞が多くあることも分析できました。

エラーに着目すると、習熟度レベルが中級程度になるにつれて、関係詞のエラーの頻度も高くなることが分かりました。

ただ、エラーが多いことは関係詞を使っている証拠でもあり、ある程度のレベルに到達している目安として見なければならないことを示唆しています。

小学生のときに、「ハリー・ポッター」の映画を見て、登場人物の流ちょうな英語に感動。

「いつかあんな英語で世界中の人と自由に話してみたい」と思ったのが、英語を勉強するモチベーションになりました。私の経験だと、英語を使って何かを知りたい、という具体的なイメージをつくることが、英語が好きになる近道かもしれませんね。

関係詞以外の文法項目も分析してみたいと思っています。

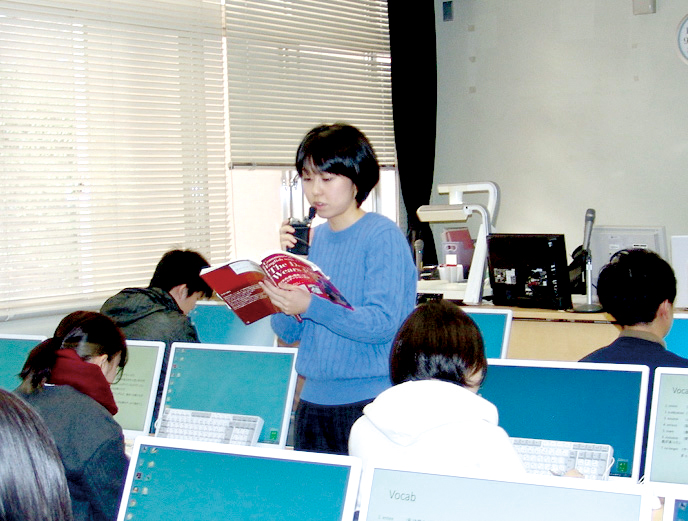

学生に英語を教える高橋さん(英語の授業風景の一コマ

こうした研究を通じて分かったことを教材開発やシラバス(授業計画)の構築に役立てたり、具体的な学習到達目標のための目安として応用したりすることで、効率的な英語学習につながれば、と思っています。

※プレスネット2019年1月31日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2019年1月31日

聴覚障害ある中国人学生 広島大に入学し、大学院目指す

2017年10月に広島大学で行った短期プログラム「日本語・日本文化特別研修」に参加した中国の長春大学特殊教育学院のリュウ・キヨウさん(24)とチョウ・ムギさん(25)が、昨年10月に広島大に入学した。

聴覚障害があるリュウさんとチョウさんは、障害のある学生対象に初めて行われた同プログラムに参加。昨年6月に長春大学特殊教育学院を卒業後、「ぜひ、広島大に留学したい」とリュウさんは教育学研究科、チョウさんは国際協力研究科の外国人研究生としてそれぞれ入学。

リュウさんは1月23日、教育学研究科の3人の大学院生と一緒に、水墨画のワークショップを受講した。池田吏志准教授は、ポインターでスクリーンの文字を示したり、ホワイトボードに文字を書いたりしながら説明。リュウさんは大学院生たちと一緒に順番に加筆しながら、イメージを膨らませ、1枚の水墨画を描いていた。

リュウさんとチョウさんは「美術教育を学びたい。広島大で教え方や専門知識を深めたい」と目を輝かせる。チョウさんは「日本のアニメが好き。勉強したい」、リュウさんは「日本の手話を身に付けて、交流を広げたい」とやる気に満ちていた。2人は、広島大の大学院入学を目指している。

2019年1月24日

中古義肢のパーツ再生しルワンダに

広島国際大学で学生報告会

広島国際大学東広島キャンパスでこのほど、リハビリテーション支援学科義肢装具学専攻学生による「ルワンダでの中古義肢パーツ活用状況報告会」が開かれた。同学科では、義肢装具学を学ぶ学生が主体となり、2015年に「義肢パーツ再生プロジェクト」を設立。使用されなくなった中古義肢を譲り受けた後、メンテナンスを施し、必要とする国の人々に届けている。

報告会ではアフリカのルワンダからNGO団体「ムリンディ・ジャパン・ワンラブ・プロジェクト」代表のルダシングワ夫妻を招き、昨年2月に寄付した義肢の活用状況が報告された。

同団体は内戦後のルワンダで、義肢を必要とする人々に無償で提供する活動をしている。

報告会終了後には、夫妻とプロジェクトメンバーで新たにメンテナンスを施した中古義肢パーツを選定。夫妻が2月末に帰国する際に、ルワンダへ持ち帰る。

(山名)

2019年1月24日

市長と語ろう! 気軽におしゃべり

【テーマ】 未来の東広島

石丸さん「学生がさらに集まり、地域とつながれるまちに」

高垣市長「AIが進化した社会をイメージし、今ある課題に対応」

東広島市の高垣広徳市長と市民が気軽にトーク。今回は、今年、成人式を迎えた大学生・石丸千襟さん(黒瀬町)と「未来の東広島」について、FM東広島の番組でおしゃべり。その一部を紙面で紹介。

―この20年、大きく時代は変わってきました。これから、さらにどう変わると思いますか。

高垣 人工知能(AI)や、モノをインターネットでつなぐ「IoT」が急速に進化しています。自動運転で連結して走る自動車や、体内に埋め込んだICチップでの電子決済などが広がる時代も、遠からず来るといわれています。ロボットも進化し、私たちの分身として、介護や通訳などをさらにサポートするようになるでしょう。その時に、どんな施策がいいかをイメージしながら、今の課題に対応していく、このように考えています。

―石丸さんは現在、広島大学でどんな勉強を。

石丸 人間が作り出した芸術や、人間の倫理観などを複合的に研究しています。

高垣 大きく社会が変わり、AIが人間を超える日が来るといわれる中でも、芸術、倫理、哲学、どう生きるかなどが最後の大きなテーマ。そこを押さえていないと将来を見ながらどうやって生 きていくか、答えが出ない。仕事がテクノロジーに取って代わられることがあるが、新しい仕事も生まれる。その時は創造性、芸術性、倫理観、トータルでいうと『人間力』が必要となってくる。時代は変わってきたが、倫理、哲学は生き続けています。

石丸 学びたいという学生をもっと取り入れるためにも、交通の利便性が向上し、地域での交流が活性化したらいいと思います。人と人とのつながりはかけがえのないもの。いろんな人とつながれるようになった時代だからこそ、つながりを大事にしていきたい。

高垣 市民の1割が学生。市の行事や課題にも関心を持ってもらい、若いアイデアを課題の解決に生かしてもらうと、地域との関係性が深くなる。若い人が社会と関わることで、ネットワークが広がります。