2022年9月27日

【広島大学の若手研究者】研究領域はスポーツ科学

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 助教

尾崎 雄祐さん

研究領域はスポーツ科学

陸上の競技力向上に着目し研究

指導者や選手の指南になる研究を

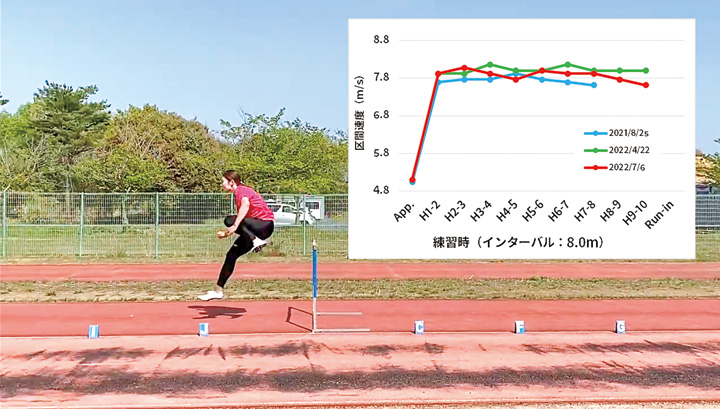

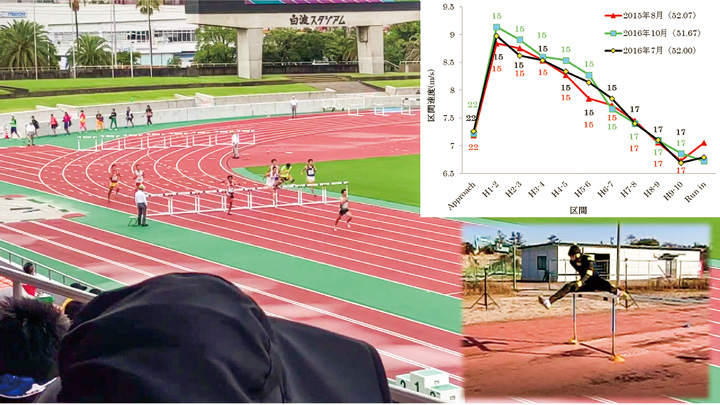

小学生のときから、ハードル走に取り組み、今も現役選手として競技を続けています。選手として、どのような練習に取り組んだら競技力が高められるだろうか、と思っていたことが、大学時代の卒論のテーマになり、研究の原点になりました。

最初の大きな研究テーマです。高校生を対象に、10台あるハードルを、それぞれ踏み切った後の、着地時のタイムを計測しました。ハードル間のタイムを測ることで、その選手が、どのようなレースパターンで走っているのかを分析。記録が伸びたときには、レースパターンにどういう推移をたどってきたのかを考察してきました。

記録が伸びた選手を分析してみると、後半のタイムが劣っていた選手は、後半のタイムを改善し、前半のタイムが劣っていた選手は、前半のタイムを改善していました。長所を伸ばすよりも、短所を克服するトレーニングに取り組んだほうが、記録の向上につながっていくことが明らかになりました。

近年の研究テーマです。SSは傷害予防の一方で、運動能力を落とすことが指摘されていることに着目。短距離選手や球技選手を対象に、肉離れが生じやすいハムストリングスのSSを行った直後に、全力疾走してもらい、ハムストリングが強く関わる、膝を曲げる機能の変化を考察しました。

その結果、走力に影響を与える膝を曲げる力発揮のタイミングが遅れることが分かってきました。タイミングが遅れると、より膝が伸びたときに大きな力を発揮することになり、肉離れをしにくい脚の使い方に近づく可能性があります。一方で、走力は落ちることが分かりました。

SSは、記録を出したい試合では、リスクを伴いますが、普段のトレーニングでは故障予防につながり得ます。選手個々でSSの取り組み方を

示唆できる研究になったかなと思っています。

今後は、日常的に行うSSが、運動を行う直前のSSと比べて、アスリートにどんな影響をもたらすのか、研究したいと思っています。

大好きな陸上競技に、選手として、指導者として、研究者としてかかわることができ、夢はかなっています(笑)。研究者としては、私の論文が指導者や選手の大きな成果となって表れることを願っています。選手、指導者としては、ひのき舞台で入賞したり、入賞できる選手を育成したりすることが目標です。

取り組んできたことが数字になって表れることです。数字はウソをつきませんから、モチベーションにもつながっています。選手・指導者としてはもちろん、研究にも通じています。これからも揺るぎない信念を持って陸上にたずさわりたいと思っています。

2022年8月22日

【広島大学の若手研究者】GISで可視化、災害など考察

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院先進理工系科学研究科助教

田村 将太さん

専門は都市計画

GISで可視化、災害など考察

都市計画家兼ねた研究者に

大学では建築を学んでいましたが、建物を建てる際には周辺環境にも配慮が必要です。そうすると、都市全体で建物を考える必要があり、都市計画分野に関心が移っていきました。

研究者を志したのは、アメリカ・メリーランド大学への留学がきっかけです。研究者として理論研究を進めながら、現実の都市計画に携わる方々との協同研究の機会に恵まれ、研究者かつアーバンプランナー(都市計画家)になることが、自分の進むべき道と思うようになりました。

地理情報システム(GIS)を使い、さまざまな研究に取り組んできましたが、ここでは二つの研究を紹介したいと思います。一つ目は、コンパクトシティに関する研究です。日本の多くの都市では、人口減少により都市施設維持コスト(道路や上下水道等)や環境負荷増大等の問題が生じており、これらの解決に向けてコンパクトなまちづくりが求められています。

二つ目は「平成30年7月豪雨」の被害分析です。私自身、災害直後からボランティアセンターでGISを用いた情報支援活動を行う中で、河川氾濫等による甚大な被害を目の当たりにし、災害に強いまちづくりの必要性を強く感じました。そこで本研究では、三原市沼田川流域を対象に、浸水被害の特性について分析しました。

広島市を対象としたコンパクトシティに関する研究では、都心部から離れたエリアや市街地縁辺部で、1人あたりの自動車の二酸化炭素排出量や都市施設維持コストが大きくなることが分かりました。またこの結果をもとに、市街地中心部に集約した都市をGIS上で評価した結果、二酸化炭素排出量と施設コストが削減されることが明らかとなりました。

豪雨災害に関する研究では、沼田川流域の被害を分析した結果、比較的古い建物の被害が少なく、新しい建物の被害が多いことが分かりました。これは、この地域が以前より水害常襲地域であるため、浸水リスクの低いエリアから優先的に開発されてきたものの、戦後の人口増加に伴い、浸水リスクの高いエリアまで開発が進んだことが要因と考えられます。

今後はこれら二つの研究の視点から、災害軽減を考慮したコンパクトなまちづくりが重要になると考えています。

だいご味は、知的好奇心を刺激してくれることです。特にデータを地図化、可視化して初めて分かることに出会えた時に研究の面白さを感じます。知りたいと思うことが、私の研究の原動力となっています。難しい点は、研究成果をいかに都市計画まで落とし込むかということ。現実は理論だけでなく、地域の実情や住民の思い等も考慮し、地域に合わせた将来像を描く必要があるためです。

豪雨災害は常習化しており、災害に強いまちづくりのための施策が行政に提言できるよう、土砂災害から内水氾濫まで、災害に関する研究に力を入れたいと思っています。

2022年7月27日

【広島大学 輝く学生にズームイン】広島大硬式野球部

広島六大学のリーグ戦優勝が目標

主体性を持ち練習に打ち込む

過去、春3回(全日本大学野球選手権)、秋2回(明治神宮野球大会)の全国大会出場経験を持つ広島大硬式野球部。全国舞台につながる広島六大学野球の春季・秋季リーグ戦の優勝を大きな目標に掲げながら、練習に打ち込んでいる。

現在の部員数は学部生の57人。練習は週に6日で、全体練習の後、それぞれが自主練習に取り組む。監督は勤務の関係で、週末しか指導できないため、学生たちが練習メニューを考える。学生が主体性を持って練習に取り組むのは、広島大の伝統だ。幹部の3年生を中心に週に1回、ミーティングを行い、下級生やポジションごとの意見をくみ取りながら、1週間の練習内容を決める。

フィジカル面で、選手をサポートしているのが東広島市内でトレーニングルームを開設している高島誠さん。選手たちは、メジャーリーグ球団でトレーナーを務めた経歴を持つ高島さんのもとに、投手陣全員と野手の一部が、週2回通い、故障を予防する強い体作りに励んでいる。また、今年6月からは、元広島カープ監督の野村謙二郎さんが、広島大スポーツセンター客員教授に就任。それに合わせ野球部のアドバイザーになり、選手を支える。

近年の広島六大学野球は、甲子園出場組や強豪私学高出身者が揃う近大工学部と広島経済大の2強時代が続く。広島大は、2018年春のリーグ戦を制したのを最後に優勝から遠ざかる。今年の春のリーグ戦では、不本意な4位に終わった。当然、8月下旬から開幕する秋のリーグ戦は、春を上回ることが最低目標だ。

リーグ戦は、6大学が総当たりで戦い、各カードで、先に2勝をした大学に勝ち点が与えられる勝ち点制で競う。選手たちが意識するのが対戦カードの初戦を取ることだ。紅林輝希主将(教育学部3年生)は「第1戦に勝てば、気持ち的に優位に立てる。おのずと良い順位が見えてくる。チームの力で2強に食らいついていきたい」と強調する。

その初戦のマウンドを担うのが、多彩な変化球で打者を翻弄(ほんろう)する主戦の平田宗一郎さん(総合科学部3年生)だ。「長打を打たせない投球を心掛け、結果を出したい」と意気込む。

今のチームには、甲子園出場経験者はいない。それでも、「能力の高い選手が集まり、近年では一番強い。優勝争いに絡んでいきたい」と学生コーチを務める竹内空さん(大学院人間社会科学研究科)は言い切る。

秋のリーグ戦は、4番を務める奥成航太さん(教育学部)ら力のある4年生が主力として残るのも、チームを後押しする。もちろん、控えの選手も虎視眈々(たんたん)とレギュラーの座をうかがい、チーム内に競争意識を植え付けている。外野手の中島悠輝さん(工学部3年生)は「秋は多くの試合に出て経験を積みたい」と目を輝かせる。

秋のリーグ戦で勝ちグセを付け、リーグの常勝軍団へ―。選手たちが思い描く青写真だ。

※プレスネット2022年6月30日号より掲載

\オススメ記事/

2022年6月30日

【広島大学の若手研究者】鳥類で生殖システムや遺伝子改変を考察

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学 大学院統合生命科学研究科 助教

松崎 芽衣 さん

鳥類で生殖システムや遺伝子改変を考察

人の不妊治療や医薬品開発に役立てたい

学生時代から鳥類の生殖システムの分子メカニズムを研究しています。きっかけになったのは、ウズラの精子を顕微鏡で見たとき。ちょうどオタマジャクシが頭と尻尾を動かして泳いでいるイメージで、とても神秘的でした。その精子の動きと美しさに魅了され、生殖システムの研究に取り組むようになりました。

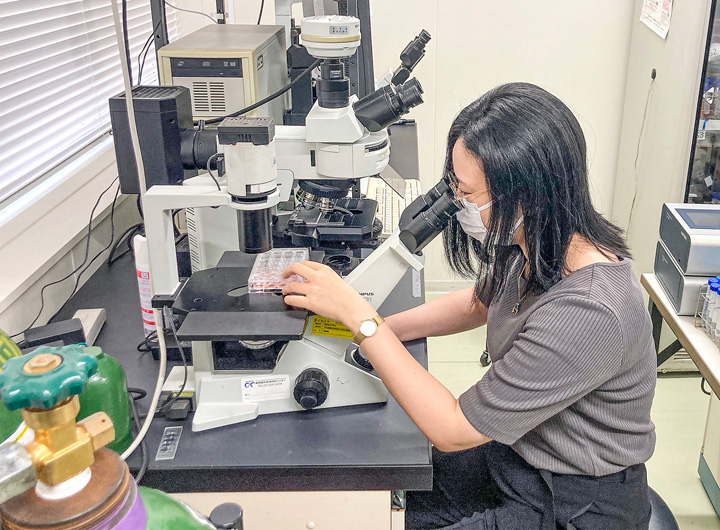

培養試験中の始原生殖細胞を顕微鏡で観察

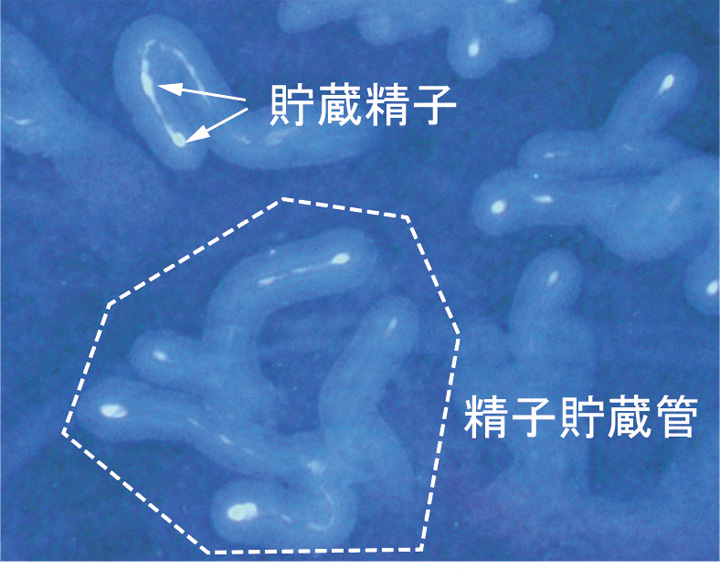

鳥類は、交尾後の精子を貯蔵できる「精子貯蔵管」を持っていて、一度交尾をすれば、その後交尾をしなくても貯蔵精子を使って、受精卵を産み続けることが可能です。ニワトリであれば、約3週間、精子を貯蔵できます。精子貯蔵管では乳酸がつくられていて、貯蔵された精子は乳酸の働きで休眠状態となっていることを、博士課程の研究で突き止めました。

精子貯蔵管の顕微鏡写真

では、精子はどうようにして精子貯蔵管に入るのか。ウズラの精子を 使い、精子が貯蔵管に入る仕組みについて調べた結果、ウズラの精子表面に存在する糖鎖が精子貯蔵管への侵入に大きな役割を果たしていることを明らかにしました。

一方、射精された精子が貯蔵管に入る割合は1%未満に過ぎません。どんな精子がメスに選ばれるのか、という研究も行っています。精子は一つ一つで長さが違いますが、精子貯蔵管には長い精子が多く貯蔵されていることが分かってきました。そのことが、子孫を多く残すための戦略なのか。そして、メスに好まれる精子がどのように作られるか、明らかにしていきたいと思っています。

生殖システムと並行して、取り組んでいるのが遺伝子改変技術の研究です。哺乳類では、ゲノム編集が普及してから、より簡単に遺伝子を書き換えることができるようになりました。一方で、鳥類では細胞分裂を始める前の受精卵を腹から取り出すのが難しく、卵自体も巨大で操作が しづらいことから、遺伝子改変が難しいのが実情です。そこで、鳥類では、将来生殖細胞となる「始原生殖細胞」を発生途中の胚から採取し、始原生殖細胞へ遺伝子改変した後に、別の胚に細胞を移植して改変個体をつくる方法が考えだされました。

ただ、この方法は、ニワトリ以外の鳥類では、始原生殖細胞の培養が難しいのが欠点。このため、鳥類の産卵直後の受精卵へ直接ゲノム編集ツールを導入し、効率的に遺伝子を書き換えた鳥類を作る研究に取り組んでいます。

鳥類はユニークで面白い生殖のシステムを持っています。遺伝子改変と合わせ、一つ一つを解き明かしながら、人の不妊治療や、医薬品・食品産業の応用に役立てられれば、と思っています。シンプルに「知りたい」という思いを大切にしながら、チャレンジ精神を持って研究に向き合っていきます。

※プレスネット2022年6月30日号より掲載

\オススメ記事/

2022年5月23日

【広島大学の若手研究者】コウモリの超音波センシングの運用法

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

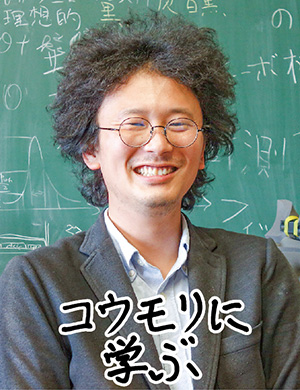

今回お話を聞いたのは

広島大学 大学院統合生命科学研究科 助教

山田 恭史 さん

口と両耳、小さな脳での3次元空間把握能力を研究

数理学・動物行動学・工学にわたる包括的な視点で再現

子どものころからモノ作りと生き物が好きだったことから、同志社大学工学部へ進学し、主にコウモリの行動パターンから障害物を回避するときのナビゲーションを研究していました。コウモリを初めて捕獲しに行ったとき、暗闇の洞窟の中で無数のコウモリがぶつかることなく飛び回っている様子に衝撃を受けました。コウモリは自ら発するパルス(超音波音声)に対するエコー(反響音)を使って、周囲の環境を把握する「エコーロケーション」で飛んでいます。視覚は退化しているので、発信器となる口、受信器の両耳、そして小さな脳だけで3次元空間を定置しています。そんなコウモリの能力、超音波のポテンシャルの高さに感動しました。それが私の研究の出発点です。

超音波センサを搭載したドローンを用いて、飛行中にポール(障害物)認識テストを行う様子

コウモリは右に曲がりたいときは、右の方向に超音波パルスを打っています。行きたい方向へ超音波パルスを放射し、進む方向を変化させています。私はこのパルス放射方向を「音の視線」と呼んでいます。この音の視線制御のルールと障害物を避ける制御を数式化した「コウモリ模倣ナビゲーションシステム」を自律走行車に搭載して、有用性を検証しました。コウモリ由来の音の視線制御がない場合は、走行経路のばらつきや障害物への衝突が増えました。つまり、コウモリの音の視線の使い方は、確かに理にかなっていたのです。

そして今、ドローンにこのシステムを搭載し、実機検証をしています。ドローンは飛行ノイズが大きく、超音波システムと相性が悪いと言われてきました。しかしコウモリは100匹単位で生活し、音がたくさんある混信環境で生きています。つまり、自分の声だけ聴き分ける能力、ノイズに強い能力があるということ。そこに可能性を見出し、実証実験を重ねています。

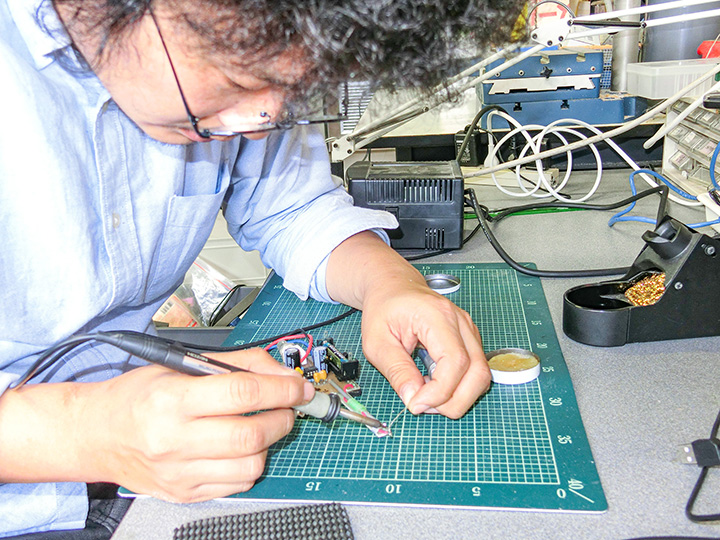

世界中の研究者が敬遠するドローンと超音波ナビゲーションの運用。これを、コウモリと同様に1送信器(スピーカー)、2受信器(マイクロフォン)、そして小さなコンピューターを搭載し、コウモリを模倣した方法から障害物を回避できるナビゲーションで実現できたら世界でオンリーワン! まもなく完成です。

自作の計測用マイクをはんだ付けで修理する様子

昨年の東京オリンピックの開会式で、ドローンが上空で隊列を組んで飛ぶ様子が話題になりました。私は美しく隊列したドローンよりも、コウモリのようにごみごみとした環境を一見無秩序に飛び回るのを見てみたい、再現したいのです。それぞれが好き勝手に動いているけど安全を保つなんて、すごいシステムだと思いませんか。

将来の夢は、コウモリと一緒に暮らせるほどのロボットを作ること。皆さんにもぜひ、機会があれば洞窟でコウモリの能力を感じてほしいです。

※プレスネット2022年5月26日号より掲載

\オススメ記事/

2022年5月16日

【東広島の企業紹介】「株式会社ヒロタニ」

東広島で就職ってどこですればいいの?そもそも東広島に就職できるところってあるの?

そんな学生の皆さんへ東広島の企業を紹介!

今回紹介する東広島の企業は

「株式会社ヒロタニ」

自動車の、エンジンやタイヤの騒音を抑える内・外装部品を主に手掛ける。追求してきたのは「音・美・熱」をテーマにした、自動車の快適な空間づくり。電気自動車や自動運転など、いわゆる「CASE(ケース)」の時代で、変革が求められる業界にあっても、3本柱を追及する姿勢はいささかもブレない。(日川剛伸)

1951年、広島市でべニア板と新建材の販売を始めたのが会社の出発点。59年、その材料を使って、東洋工業(現マツダ)に自動車の内装部品の納入を始め、会社の礎を築いた。

その後、防音に特化した新製品を製造するため65年に八本松町原に、74年に志和町志和堀に、それぞれ工場を新設。東広島市で、自動車部品工場としての揺るぎない地歩を固め、建材部門を他社に譲渡したのを機に、96年、本社を広島市から東広島市に移した。

本社内には、技術力を高めようと、本社移転と合わせ音響実験室を設けた。実際の走行時を想定して防音効果を解析するシャーシーダイナモ室や、製品に使われる素材の防音性能を測定する残響室・無響室などを備える。それらをもとに、NVH(騒音・振動・衝撃音)分析を行い、高品質で軽量化に優れた部品の開発を進めている。

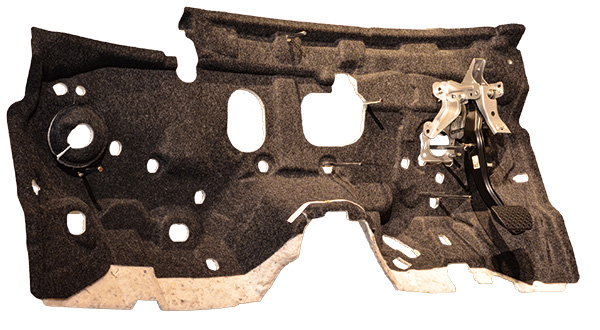

エンジンルームと車室を隔てている間の車室側に装着している「ダッシュインシュレーター」は、ヒロタニの主力製品だ。「ハーフ」と呼ばれる独自に開発した素材を使用、エンジン音を遮って室内の静粛性を保つ。この他、インシュレーターはタイヤとボディの間にあるタイヤハウスやエンジンカバー、ボンネットなど、自動車のさまざまな箇所に採用されている。

トランクルーム内を覆う「トランクサイドトリム」は、トランクルーム内から室内に入る音を遮り、ルーム内の装飾にも貢献している。外装部品では、自動車の下側に取り付け、空力と防音の機能を併せ持ったアンダーカバーなどを、製造している。

製品は、マツダに9割納入。ダッシュインシュレーターは、マツダの全車種に対応している。マツダ以外のメーカーでは、トヨタやダイハツにも納めている。

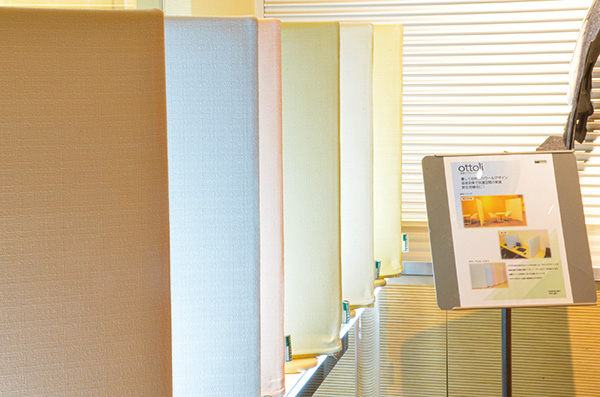

自動車部品を転用した商品の開発も進める。コロナ禍を受け、飛沫を防ぐ、自動車の防音材を使ったパーテーションボードを開発した。間仕切り用と卓上用があり、アクリル製よりも軽く、声の反響も防げるという。

電気自動車(EV)やカーシェアリングの普及などで、業界では業態の変革を求める声も大きい。ただ、同社は「ガソリン車であろうと、電気自動車であろうと、車が動く限り、音は必ず出るし、熱も発生する。音・美・熱を追及する姿勢は変わらない。自動車の販売台数が減ってきたとしても、その中でシェアを高めていける技術を持ち続けていきたい」と言い切る。

社員数は約380人。「明るく楽しく、そして挑戦」という行動指針を全社員が共有する。同社の伊妻勉主幹は「全社員が常に向上心を持ち、チームヒロタニとして新しいことに挑戦したい。ものづくりの会社の使命」と力を込める。

【エンジンカバーインシュレーター】

優れた吸音性能でエンジン音による車外騒音の低減や、エンジン本体を保温する効果もあり、再始動時の適温までの昇温時間を短縮し、燃費向上やCO2排出削減への貢献も期待されている

【ダッシュインシュレーター】

ダッシュパネル裏に取り付ける製品。独自開発したHARF(ハーフ)を採用し、軽量かつ高吸音が特性で車室内の静粛性の一翼を担う。リサイクル可能な材料を採用

【フェンダーライナー】

タイヤから巻き上げられる砂や小石などからフェンダーや配線を保護し、車両内外の騒音を低減。繊維層と保護層で高い吸音性と雪の固着による操舵不能を防ぐための着氷剥離性を両立

【パーテーションボード】

自動車部品の音響技術を活用し開発。 飛沫(ひまつ)を防ぎ、声の反響も防げる

新卒者は毎年10人前後を、中途者は毎年20人前後を、それぞれ採用しています。

新卒者については、今年は高卒、大卒を合わせて15人を迎えました。新卒者に求めているのは、失敗を恐れず、挑戦し続けるという気構えです。ヒロタニには、長年の経験に基づいた確かな技術力があります。その技術を受け継ぎながら、常に新しい発想で仕事をやり遂げる人材を必要としています。中途者には、経験に裏付けされた即戦力となる人材を求めています。

職場は、製造業ゆえ男性社員が8割を占めますが、近年は女性社員の採用にも積極的です。軽量な製品を取り扱うので、工場では女性でも安心して働くことができます。

(主幹・伊妻勉談)

1951年 広島市三川町で広谷商店として創業

1959年 東洋工業(現・マツダ)に自動車内装部品の納入を開始

1965年 八本松町原に工場を新設

1973年 株式会社ヒロタニに商号変更

1974年 志和町に工場を新設

1982年 山口県防府市に工場を新設

1996年 本社を志和町に移転

2000年 志和工場に音響実験室を新築

2013年 福岡県飯塚市に九州工場を開設

2014年 滋賀県甲賀市に滋賀工場を開設

2017年 山口市に山口工場を開設

※プレスネット2022年5月19日号より掲載

\東広島の凄い企業をまとめて紹介!/

2022年3月28日

【広島大学の若手研究者】喜界島・奄美大島の方言を研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 准教授

白田 理人 さん

一語一語をていねいに収集し分析

言語を記録保存し継承をサポート

大学の学部3回生のときに、沖縄県の宮古島の方言データを分析する授業があり、同じ日本国内なのに、共通語と大きく異なる言語が話されていることに衝撃を受けました。その授業がきっかけで、鹿児島県の奄美群島から沖縄県にかけて話されている琉球(諸)語に興味を持ちました。

喜界島北部での方言調査の様子

鹿児島県の喜界島の伝統的な方言についてフィールドワークによる調査・研究を行っています。喜界島の方言は、文字化した資料などの先行研究が少なく、まず言語の全体的な特徴をつかむことから始めました。

喜界島の人たちは、60歳代以上の人しか伝統的な方言を話しませんが、その人たちも共通語と使い分けて話しています。そのため、聞き取り調査では、できるだけ普段通りの方言で話してもらうよう心掛け、聞き取った言葉に対しては、一つずつ「なんと言っています

か?」「意味は何ですか?」と確認しながら一語一語ていねいに収集・記録していきました。

言語を記録していくには、語彙(語形と意味・用法)、文法(言語の仕組み、法則)、テキスト(自然な会話の資料などを文字化したもの)の3つの柱が大切です。そのことを念頭に入れながら調査を進めてきました。自分で教科書を書きながら語学を勉強しているようで大変でしたが、母語話者が無意識に使っている言葉に、法則を見つけ出す瞬間があり、興味深い経験ができました。

喜界島は人口約6800人、面積は約57平方キロの小さな島です。それでも北部と南部の集落では、言い表し方やイントネーション、母音の使い分けに違いがあります。例えば、一人称複数形の「私たち」について、北部の集落では、会話に出てきた人物と話し手をまとめて一つのグループとして会話に導入するための「アリワーキャ」という表現が見られます。また、北部と南部では、疑問文末のイントネーションに違いが見られます。集落間の交流が少ないと、言葉が集落ごとに独自に変化することが示唆されます。

喜界島南部での方言調査の様子

現在、世界で消滅の危機に瀕している言語は、日本のアイヌ語や、私が研究している琉球列島の言語を含めて2500あると言われています。そうした言語・方言の研究は、失われつつある人類の言語文化の多様性を記録保存する意味で、大きな社会的役割を担っていると思っています。

言語の消滅を防ぐためには、継承も大切になります。喜界島では、方言を聞いて分かる世代は主に40代以上で、30代以下になると、理解できない人が増えています。研究の成果を公民館の方言講座などで、地域に還元できれば、と願っています。

※プレスネット2022年3月31日号より掲載

\オススメ記事/

2022年2月22日

【広島大学の若手研究者】「魔術的リアリズム」が村上文学の特徴 翻訳文体で海外の読者に人気

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 助教

ダルミ・カタリン さん

村上春樹文学を研究

ハンガリーの大学生だった2007年、村上春樹の「羊をめぐる冒険」のハンガリー語訳が出版され、読んでみて面白いなと思ったことが、村上文学を研究する動機になりました。読みやすかったことが、面白さに結び付きました。

二つあります。一つ目は外国人には読みやすい文体であることです。春樹は、最初に英語で書き起こして、日本語に置き換えていくという翻訳文体が特徴です。このため、自分の叔父のことは、日本語なら「叔父」という言葉で表しますが、春樹の作品では、叔父が「彼、彼」という言葉になって紡がれます。英語では、叔父のこともHe(彼)と表現しますから、日本人には難解でも外国人には普通に読めるのです。

二つ目は比喩表現の巧みさです。例えば、上から目線の怖い感じの話し方を、春樹は「手袋で机の上のほこりを払うようなしゃべりかただった」と形容します。このうまさは春樹ならではです。もう一つ付け加えると、物語の面白さの裏側に、深いテーマを散りばめたストーリー構成も春樹作品のだいご味です。

現実的な要素と非現実的な要素を織り交ぜて、合理的ではない離れた視点から、合理主義の現実を捉え直す手法です。欧米では、文学研究に広く用いられてきたキーワードで、私は春樹文学に出合ったことで、彼の作品の特徴である魔術的リアリズムを追究するようになりました。

日本と海外の読者によって魔術的リアリズムの捉え方が異なってくることです。例えば、「海辺のカフカ」という作品には、別世界を行き来する生き霊が登場します。海外の読者から見ると、生き霊は合理主義と離れた感覚ですが、日本の読者からすると、お盆には先祖の霊が帰ってくると言い伝えられているように、生き霊は、日常の合理主義の範囲でもあります。読者の視点を意識すると、英語と日本語で論文は異なってきます。

文学作品は、読み方の視点を変えるだけで、調べることがたくさん出てきます。毎日、新しいことを勉強できるのがだいご味です。難しさは、共同研究ができる理系と違い、文学研究は一人だということ。行き詰まったときも、自分一人で乗り越えないといけませんからね。

日本で学んできた研究成果を母国(ハンガリー)に還元することです。将来的には、ハンガリー語で春樹作品を含めた日本文学のことを紹介するのが夢です。もう一つは、「コンビニ人間」で芥川賞を受賞した村田沙耶香さんら日本の女性作家にも興味があり、春樹作品以外にも研究領域を広げていきたいと思っています。

ダルミ・カタリンさんおすすめ村上春樹作品ベスト3

1.『海辺のカフカ』(2002)

「僕らの責任は想像力の中から始まる。」15歳の主人公は、父親にかけられた呪いから逃れるために四国に渡る。夢と現実の境界線が曖昧な物語世界に猫と話せる老人や生き霊など、村上ワールドの不思議な登場人物たちが次々に登場する。読者の想像力をかき立てる一冊。

2.『羊をめぐる冒険』(1982)

「鼠三部作」の第3部に当たる長編小説。アメリカでは村上春樹のデビュー作となり、広く知られている。ハードボイルド探偵小説を想起させるようなストーリーで、初期の村上春樹作品の魅力を味わえる一冊。

3.『女のいない男たち』(2014)

恋愛をテーマにした近年の連作短編小説集。中には昨年映画化された「ドライブ・マイ・カー」も収録されており、幻想的な作品が苦手な読者にお勧め。

※プレスネット2022年2月24日号より掲載

\オススメ記事/

2022年1月24日

【広島大学の若手研究者】ボルネオ島の生物の多様性に着目 ジャコウネコで共存メカニズム考察

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院先進理工系科学研究科 助教

中林 雅 さん

研究テーマは熱帯生態学

高校生のとき、兵庫県の博物館が主催の、ボルネオ島のジャングル(熱帯雨林)で1週間を過ごす体験スクールに参加しました。そこでジャコウネコの存在を知りました。肉を食べるのに適応した食肉目の動物なのに、地上30㍍の木の上で果実を一心不乱に食べている不思議さに惹かれたのが、ボルネオ島でジャコウネコを研究するきっかけになりました。

2010年から19年までボルネオ島と日本を行き来する生活を送りました。自動撮影カメラを仕掛けたり、ジャコウネコを追って夜の熱帯雨林を歩き回ったり、樹高60㍍の木に登ったりしながら、地道に生態を研究しました。また、ジャコウネコを通して、動物が植物の種子を運ぶ種子散布という機能の観点で動物と植物の関係にも着目し、植物の分野にも研究領域を広げ調査を行ってきました。

ボルネオ島を含む東南アジアの熱帯は、他の熱帯地域よりも同じ場所に生息する食肉目動物の種数が多いことが知られており、ボルネオ島にはジャコウネコが8種も生息しています。そこで、8種のうち特に近縁な4種に着目して、共存メカニズム(すみ分け)を調査してきました。これまでの研究で、基本的に同じ空間で同じ時間帯に活動して同じものを食べるが、種によって食べる部位や時期が少しずつ違うことが分かってきました。

また、果実を食べるジャコウネコは、種子散布に大きく貢献していることも分かりました。一方で、最大の種(ビントロング)は体重が10㌔あるので狩猟の標的になりやすく、絶滅が危惧されています。今は、そうした種子散布動物の減少が、植物の個体数や生態系に及ぼす影響を調べています。

調査地がジャングルなので、歩くことすら大変です。研究器具や機材を設置しても、ゾウなどに壊されることもしばしば。思うようにいかないことが、研究の難しさですね。だから、失敗しても簡単には諦めないことを心掛けています。

醍醐味は、研究を通じて熱帯雨林の不思議が一つ一つ明らかになることです。ボルネオ島は世界的にも生物多様性が高く、また森林減少が著しい地域でもあります。森林破壊による気候変動などの研究はとても重要ですが、私は、熱帯雨林の動植物がもつ不思議や魅力を明らかにして、熱帯雨林の価値を伝えていきたいです。

東広島市の獣害研究で、イノシシが柵をくぐり畑に侵入した瞬間を捉えた写真

コロナ禍で海外渡航制限が設けられた以後は、東広島市の北部地域で、農作物被害などをもたらす害獣と呼ばれるイノシシやシカなどの生態を研究しています。日本でのこうした哺乳類の研究は十分とは言えず、地域に即した獣害対策を考える必要があります。山の中や山間部の集落の畑に自動撮影カメラを設置して行動を分析しています。この研究が人間と動物のすみ分けに役立つことを願っています。

※プレスネット2022年1月27日号より掲載

\オススメ記事/

2021年12月20日

【広島大学の若手研究者】自動車排ガス浄化に有効なゼオライト材料開発 カーボンリサイクルの省エネルギー化追究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院先進理工系科学研究科 助教

津野地 直 さん

研究キーワードはゼオライト・二酸化炭素の回収と利用

僕は触媒を扱っている研究者です。触媒は、特定の化学反応の反応速度を速めますが、自身はなくならない物質のことです。例えば、家の壁に塗ってある光触媒は、付着した汚れを分解することができますが、光触媒自体は分解せず壁をきれいに保ち続けることができます。

研究テーマにしている無機材料です。ゼオライトは独自の触媒・吸着特性を持ち、幅広く使われている工業材料です。代表的な例としては、石油からガソリンを作る石油精製の触媒として使われています。

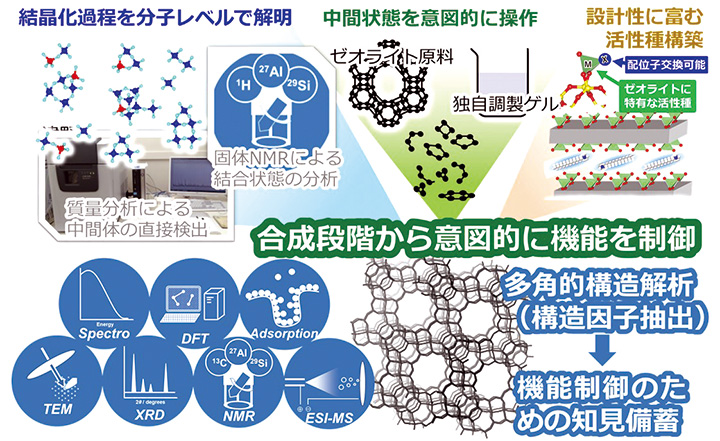

一方、ゼオライトの合成は、複雑な中間状態を経由するため、「この機能を発現させたい」と、ゼオライトの合成過程を《ねらって》制御(コントロール)することはできません。さまざまな研究者・メーカーが、試行錯誤をしながらつくっているのが現状です。そこで、ゼオライト合成や得られる機能を意図的に制御できる手 法を開発しています。現在は、自動車排ガス浄化触媒などに有効なゼオライト材料を開発しています。

先ほども話しましたが、期待した合成結果がしばしば得られない点です。論文データを読み込んで、真似してもなかなか再現できません。一方で、敷居が高い分、ゼオライトの合成の過程を微細に制御することには研究のロマンを感じます。

ゼオライトの精密な合成

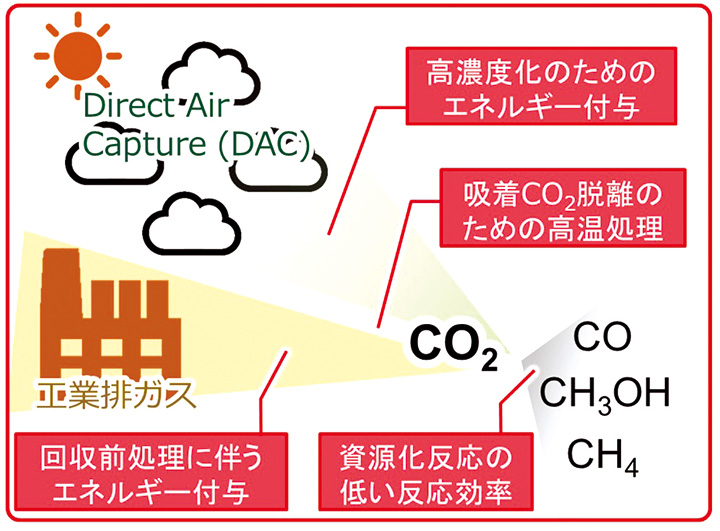

もう一つの研究のキーワードです。吸着材から二酸化炭素を回収し、他の炭素原料へ変換(資源化)することができれば、温室効果ガスを削減しつつ、それらを有効に利用することも可能です。しかし、このプロセス(カーボンリサイクル)は、回収するための高温処理や、資源化の低い反応効率などが要因となって、多量のエネルギーを必要とします。結果的に温室効果ガスの発生につながるため、カーボンリサイクルを省エネルギー化する必要があります。

研究では、二酸化炭素の回収と資源化を同時に、かつ低エネルギーで進行させることのできる複合材料を、経産省の委託で高知大、中国電力と共同研究をしています。ゼオライトで培った合成技術を、プロジェクトに生かせれば、と思っています。

カーボンリサイクルにかかる多くのエネルギー

研究で心掛けていることです。偶発的なデータでも、解釈次第でプラスに転じることがあります。期待した合成結果が得られなくても、その結果も次の合成を考える際に役立つので、無駄なデータではありません。

ゼオライトの合成過程を分子レベルの知見に基づいて解析する手法を開発しました。次は、合成過程の制御手法を論理立てて確立することが目標です。この基礎研究によって、試行錯誤で開発していた材料を、短期間で開発できることになり、求める触媒を迅速につくることで、さまざまな社会ニーズに柔軟に対応できるようになります。

※プレスネット2021年12月23日号より掲載

\オススメ記事/