2023年7月24日

【広島大学の若手研究者】ウチワエビの生態研究と養殖技術の開発

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

統合生命科学研究科 生物資源科学プログラム 准教授

若林 香織さん

ウチワエビの生態研究と養殖技術の開発

クラゲにへばりついて成長する仕組みにワクワク

エビを養殖し食卓へ、新たな水産資源や課題解決に

ウチワエビというエビを人工的に生産する技術の開発をしています。

ウチワエビは、うちわの形をしたエビで、高級魚のイセエビと並ぶおいしさで知られています。中国地方では山口県や島根県の松江等で水揚げがあり、100%が天然資源。これを人工的に育てることができれば、漁獲量が減っている天然資源を保護する一歩になり、食卓ではエビを気軽に楽しめるようになります。また、ウチワエビは昆虫でいう幼虫の時期「幼生期」にクラゲを食べて成長するため、瀬戸内海で大量に発生し漁業者を苦しめているクラゲの利用価値の発見にもつながります。さらに、このエビは瀬戸内海の新たな水産資源になる可能性も秘めています。

ウチワエビの養殖技術の研究は、以前所属していた東京海洋大学の研究室に水中写真家から「クラゲにのっている生き物がいた」という情報が寄せられたことから始まりました。生き物はウチワエビの幼生で、クラゲを餌として食べることは発表されていました。「研究室でもクラゲを餌にウチワエビを育てられるのでは」という気づきがあり、養殖技術を研究するプロジェクトが立ち上がりました。 このプロジェクトに参入し、東京海洋大学で技術開発を試み、さらにイセエビ研究の第一人者であるオーストラリアのブルース・フィリップス教授の下でも研究。ウチワエビモドキという別の種でも、同じ方法で稚エビを得ることができました。

この留学を後押ししてくれたのが、現在在籍する広島大学の研究室の前教授。「やりたい分野で世界一の人のところに行きなさい」という助言をいただきました。ご縁ですね。

広島大学では、ウチワエビの養殖技術の社会実装を目指し、幼生が健全に成長する適正の飼育環境や餌を明らかにし、誰でもどこでも養殖できる方法を確立する研究をしています。また、養殖技術を一緒に発展させるパートナーを探しています。例えば、太陽光で動く水の循環装置を使えば、海から遠く離れた砂漠でも養殖できます。世界の食糧不足にも貢献できる可能性もあります。

虫は苦手、魚もそれほど好きではない私が、生物学の研究を続ける理由は主に二つあります。一つはウチワエビが生き物としてユニークであること。クラゲの体はほとんどが水で栄養分は5%。そんなクラゲをあえて利用して成長する戦略に魅力を感じます。もう一つは、生きる仕組みの面白さ。1つの細胞が分裂して形をつくる点は生き物でほぼ同じですが、その過程での遺伝子の働きで全く違う形になります。さらに他の生物との関係やすむ場所に応じた独自の進化が見られます。例えばウチワエビの幼生の平らな形状はクラゲにへばりつきやすいから、体を水平にすると水の抵抗を受けて沈みにくいから、とか。進化の意味を考えているとワクワクが止まりません。

2023年6月27日

【広島大学の若手研究者】専門は自然地理学

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 准教授

熊原 康博さん

専門は自然地理学

地形から活断層や、人々の暮らしを読み解く

ヒマラヤ調査 インフラ整備や防災教育に活用

地形などの自然現象を調査する自然地理学の中でも、地震が起こりうる「活断層」の調査が研究の柱です。地震学の専門家が難しい数式を使う研究と違い、フィールドワークを中心に、地形や地層から活断層を調べています。

フィールドワークの場は、地球上最も標高の高いヒマラヤ山脈。大学院生の24歳のときから、毎年、現地を訪れて研究を続けています。

ヒマラヤには海がありません。プレート(岩盤)の境界を歩いて、ズレてしまった断層を調査できるのは、世界広しといえどもヒマラヤだけです。自然がそのまま残っており、崖がむき出しで地層がよく見えるのも特長です。直下型地震は活断層の動きで起こりますが、同じ箇所で起こる地層のずれと年代を調べることで、過去、どのくらいの間隔で地震が起こったのか、活断層がどこを通っているのか分かります。ヒマラヤは、1回で10㍍ずれるので、考察しやすいのがメリットです。

これまでの調査で、ヒマラヤ山脈沿いにあるネパールやブータンで、活断層がどこにあるのかをほぼ把握できました。活断層の分布図など、説明すべき資料はそろっており、今後、本にまとめていきたいと思っています。

研究の成果は現地のインフラ整備や教育にも役立てるつもりです。発展途上国は、インフラが脆弱です。現地の人に分布図を提供することで、発電所などの重要な施設を建設するときに、活断層の上を避けるなど、地震のリスクを軽減した都市計画プランニングをつくることができます。また、地震の原因が活断層であることを知っている現地の人は少なく、地震のメカニズムや、活断層の周期などを提示することで、防災教育の一端を担えればと思います。

地形からは、地震など災害の歴史だけではなく、先祖がその土地の特性を生かして、工夫してきた過程を読み取ることができます。歴史が専門の先生の協力で、学生らとフィールドワークを重ね、2020年に「西条地歴ウォーク」を、22年に「東広島地歴ウォーク」をそれぞれ出版しました。東広島の景観がどのようにつくられたのか多角的に分析することができます。

例えば、大きな河川がない東広島市は、ため池がたくさんあります。ため池がつくられた場所には、それぞれに生活の知恵が詰まっており、地形を見ることで、その背景を考察できます。

自分だけしか知らない新しいものを現地で発見したときの面白さですね。今まで見向きもされなかったものに、解釈と価値が付けられ、大きくクローズアップされたときの喜びはひとしおです。

2023年4月24日

【広島大学の若手研究者】悩みを抱える子どもたちをどう支えるか

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 教職開発専攻 講師

山崎 茜さん

悩みを抱える子どもたちをどう支えるか

子どもの心理・社会的成長・発達を教育で支え

「自分の未来は明るい」と思える社会人に

私が中学・高校生の90年代、同年代の子どもたちによる犯罪がニュースになり、身の回りではいじめや不登校が問題となっていました。そのときに感じたのが、その子のことを周りの人が分かってあげていたら結果は変わっていたのではないか、それならどう理解してどのように支えられるだろうか、そんな疑問が今の研究のきっかけです。

大学は教員養成コースに進みましたが、関心の中心は子どもたちをどう支えるかでした。現在の主な研究テーマも、子どもの心理・社会的成長・発達をどのように教育で支えていくか、です。これから教員になる学生、教員に対して、子どもたちの心理的な成長を支えるために対人関係の発達を支援する目的や意味、子どもたちとのかかわり方を教えています。スクールカウンセラーとして、子どもや保護者、先生にアドバイスもしています。

地域のつながりが希薄化し、社会のコミュニケーションが変化。子どもたちのコミュニケーション能力、対人関係力が低下しています。コロナ禍で拍車がかかりました。

例えば、学校で手をあげて発表したとき、「みんなに変に思われたかな」と一人で悶々(もんもん)と考えてマイナスな考えが膨らんで傷ついていたり。ケンカもデジタルでする時代。嫌なことがあれば「友達」という項目のチェックを外してつながらないようにしたり、シャットダウンして終わりにします。関係性を修復したり、ぶつかったりすることを苦手とする子どもが増えています。小さないさかいの段階で、周りから注意されたりアドバイスを受けたりして関係を修復した経験がなく、人間関係力をつける機会が失われています。

子どもの人間関係力の発達、心理的な発達には、周囲の人との関係が豊かにあることがすごく大事です。昨年から東広島市と連携してヤングケアラーの研究をしている中で、自分の困り感を出せない子どもたちがたくさんいることが分かりました。「困っている」と言える居場所や器が必要です。そして「言っても分かってもらえない」という子どもの諦めが取り除かれることも重要です。豊かな人間関係をもち、自分の心を打ち明けやすい社会になるといいなと思います。

地域で心配な子どもを見かけたら、あいさつでいいので声をかけてやってください。「あなたを気にしている大人がいる」ということが伝わるかかわりをお願いします。

これまでかかわった子どもや研修した教員、指導した学生たちが、自分の未来は明るいと感じて元気になったり、成長していく姿を見たりするとうれしいです。教育は社会を変えられる。子どもたちへの支援を通じて、子どもたちがいい社会人になってくれることを目指しています。

2023年3月27日

【広島大学の若手研究者】研究分野は文化財学

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

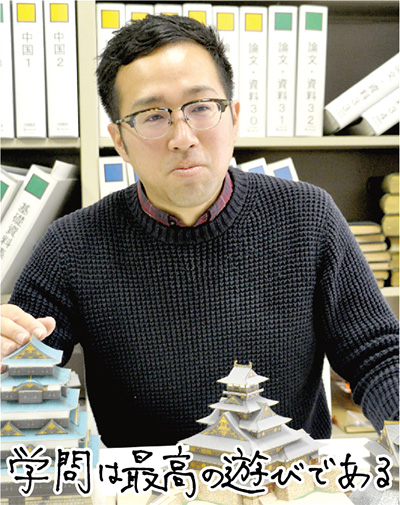

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科助教

中村 泰朗さん

研究分野は文化財学

中世から近世の建築物を復元

建物から歴史の深淵や為政者の思い考察

歴史を当時の日記や手紙など文字から解き明かしていく学問を文献史学といいます。僕の研究は文化財学という領域で、現地に赴いて建築物の痕跡や現存する古建築を調べたり、図面や写真などから建築物の構造を考察したりしながら、歴史をひもといています。子どものときから歴史が好きだったことが、この研究に進むきっかけになりました。

中世から近世にかけての大名邸や城郭に築かれた天守、社寺建築の構造について考察を行い、建物が語る歴史的な深淵や背景、為政者の思いなどに迫っています。

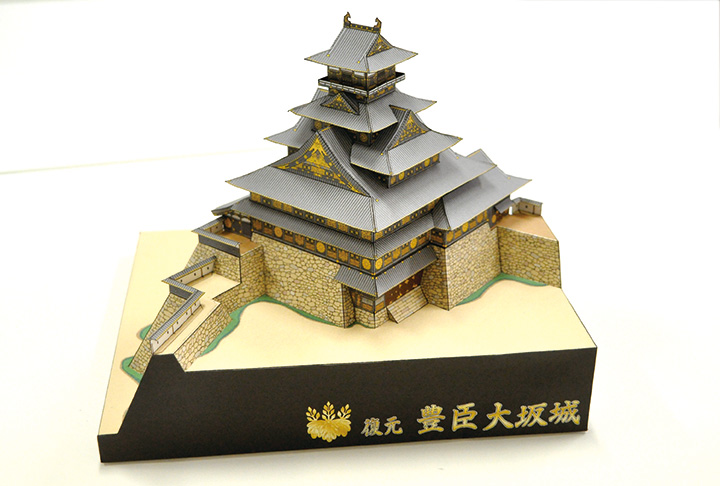

織田信長の安土城、豊臣秀吉の大坂城、徳川家の江戸城について、詳細な復元図を作成し、同じスケールのペーパークラフトで城郭の建物を復元しました。

安土城と江戸城は現地に残された石垣や発掘調査で見つかった柱の痕跡、大坂城は城が描かれた屏風(びょうぶ)絵や、残されていた1階の平面図などをそれぞれ考察しながら、併せて文献資料を読解し、復元図を引きました。

信長については革命家の一面がフューチャーされがちですが、実は古い伝統も大切にしていた側面も、復元したことで見えてきました。安土城の天守は斬新ですが、御殿は室町時代の将軍家の伝統的な手法にのっとっていたからです。

秀吉については、壁に施したきらびやかな彫刻などから、自らの権力と財力を見せつけることで、「秀吉にはかなわない」ことを他の大名にみせつけるために、派手な大坂城を建立したことがうかがえました。徳川3代将軍の家光が建立した江戸城は、安土城や大坂城と比べサイズが大きく、圧倒的な存在感で大名たちを威圧していたことが考察できました。

これまで20~30軒の建物について復元図を引きました。このうち、愛知県の西尾城と岡山城は、僕の復元図をもとに建物が整備されました。自分の研究成果が社会に還元されるのはうれしい限りですが、半面、指定文化財であっても、価値が周知されないまま朽ちていく建造物が多いのも事実です。

こうしたことを踏まえ、地域の文化財を学生と一緒に調査研究し、その価値を実証。行政に働きかけながら地域の文化財の保全につなげていくことに、今後力を注ぎたいと思っています。地域の建造物でいうと、今、小早川隆景が建てた三原城の価値に注目、研究を進めています。御殿の姿が面白く、安土桃山時代の建物の歴史観がひっくり返るものと思っています。

研究で心掛けていることです。文化財学は文系・理系双方のさまざまな知識が要求されます。ある側面からの考察に集中し過ぎると、他の情報をシャットアウトすることにもなります。さまざまな角度から俯瞰(ふかん)することは意識しています。

2023年2月20日

【広島大学の若手研究者】研究テーマは社会心理学

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科准教授

小宮 あすかさん

研究テーマは社会心理学

後悔は学習を促進する機能を持つ

心の謎を解き明かしたい

高校生の頃、ピアノを習っていた先生が、レッスン中に「北京ダッグが食べたい」と言ったかと思うと、その週には中国まで食べに行かれるほど豪快な人で、「この人の心はどうなっているのだろう」と思ったことが、心理学の道に進むきっかけになりました。

心理学は心の仕組みや、心と行動の関連を理解しようとする学問です。現在の心理学は、実験や調査で集めたデータから心の在り方を推測し理解しようとする科学的なアプローチが主流です。私はその中でも後悔をテーマに研究を進めてきました。

後悔は大学院時代から取り組んでいるテーマです。過去のことを悔やんでも何も変わりません。それでもなぜ人は後悔するのだろうか、ということに、興味を引かれました。

具体的な研究としては、後悔の日米比較研究が挙げられます。例えば、人生で経験した後悔を日米の大学生に挙げてもらうと、その内容は日本と米国で少し違います。自分だけに関わるような個人的な後悔では、日本人も米国人も「チャンスを逃してしまった」「もっと勉強すればよかった」といった自己実現に関するものが多くみられます。一方で、「人を傷つけてしまった」「手助けできなかった」というような対人的な後悔では、日本人のほうが米国人よりも強く後悔し、引きずります。

これらの後悔経験のパターンは、日本人が人と人との社会的な関係性を大事にする文化に住んでいることに由来すると考えています。そうした文化では対人的な失敗が周囲との関係の悪化や居心地の悪さにつながりやすいので、もう二度と失敗しないように、後悔して反省する傾向があるのでは、というのが私の持っている仮説です。

実際、これまで多くの研究で後悔は教訓となり、行動の改善を促進することが示されてきています。例えば、試験で悪い成績をとったことを後悔している学生ほど、その後の学習習慣が改善され、さらに試験で良い成績をとるようになったことを示すような研究もあります。私の研究でいえば、2018年の西日本豪雨災害後に、被災者にアンケートをしたところ、豪雨災害時に「防災準備をしておけばよかった」と後悔していた人ほど、その後の災害時に防災行動をとっていたことがわかりました。

心理学は調査や実験が主な研究手法ですが、その中でも私は実験が大好きです。だいご味は、実験がうまくいって、思い通りの結果が出ることですし、難しいことは、細心の注意を払って実験がうまくいくように考えないといけないことです。

研究をすればするほど謎は増えていきます。心の謎を解き明かす研究を続けていきたい、と思っています。ゆくゆくは社会に直接還元できるような実践的な研究もしていきたいと思っています。

2023年1月23日

【広島大学の若手研究者】研究分野はトポロジー(位相幾何学)

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

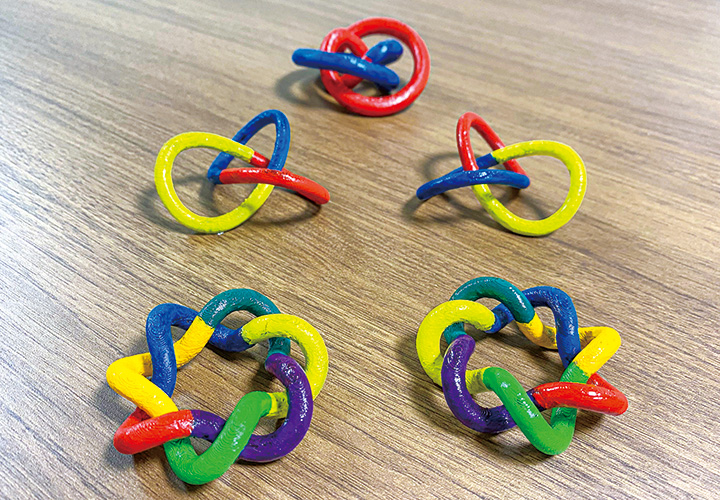

大学院先進理工系科学研究科准教授

小鳥居 祐香さん

研究分野はトポロジー(位相幾何学)

絵(形)を数学に置き換え数式を考察

研究内容、外部に積極発信

子どものころは絵を描くことが大好きで、将来は画家になることが夢でした。それとは別に、算数や数学が好きで、大学3年生のときに、絵がたくさん出てくるトポロジーという分野の数学に出合ったのが、研究に取り組むきっかけになりました。

数学は、代数学、解析学、幾何学の分野に大別されます。トポロジーは、モノの形(図形)を扱う幾何学の一つで、ゴムのような柔らかいモノの形を扱います。絵を考察しますが、絵自身を考えるのではなく、絵を数学の言葉に置き換えて研究するのがトポロジーです

私はトポロジーの中でも、特に紐の形や絡み方について、約10年前から研究を続けています。例えば、運動靴の靴紐が、一見違う結び目の形をしていても、同じ絡み方なのではないか、ということについて、紐の形そのものを見るのではなく、紐の形を数式に対応させ、数式を使って調べます。一見数学的に曖昧そうな概念にきちんと定義を与え、数学の言葉に置き換えるところがトポロジーの面白さの一つだと思っています。

数式に変えることで、これまで、さまざまな研究者が作り上げてきた数式に関する性質を使うことができます。その性質をうまく活用しながら、紐の形に対応する数式を作り出す方法を考えています。

研究の内容を外に向けて伝えるアウトリーチ活動に積極的に取り組んでいます。アウトリーチは、研究を高校生や一般市民らに知ってもらいたい、という目的がありますが、人に伝える技術が身に付けられるので、自分自身の成長にもつながると思っています。少しでも興味を持ってもらうため、VRを使い、より視覚的にアウトリーチをすることもあります。

トポロジーは、絵を見ますから、イメージをしやすいのですが、数式に落とし込むと、絵は出てきません。数式の背景に絵があることを考え、数式と絵の間を行き来しながら考察していくことが、研究の面白さであり難しさでもあります。

数学者にはコンピューターを使って解析する人もいますが、私は紙とペンで研究をしています。そのため、どんな場所でも手軽に仕事ができるのも研究のだいご味です。

もっと、いろいろな数学の勉強をしていきたいです。多様な数学の知識がなくても研究はできますが、たくさんの引き出しを持っていた方が良い研究ができるからです。一方で、異なる分野の研究者と協力し、新しい研究を切り開く融合研究にも取り組みたいと思っています。幸い多様な分野で活躍する世界の研究者が広島大に集結し、共同研究を行うプログラムメンバーの一人にも選ばれました。新しいインスピレーションを得て自分の研究に役立てたいと願っています。

2022年12月19日

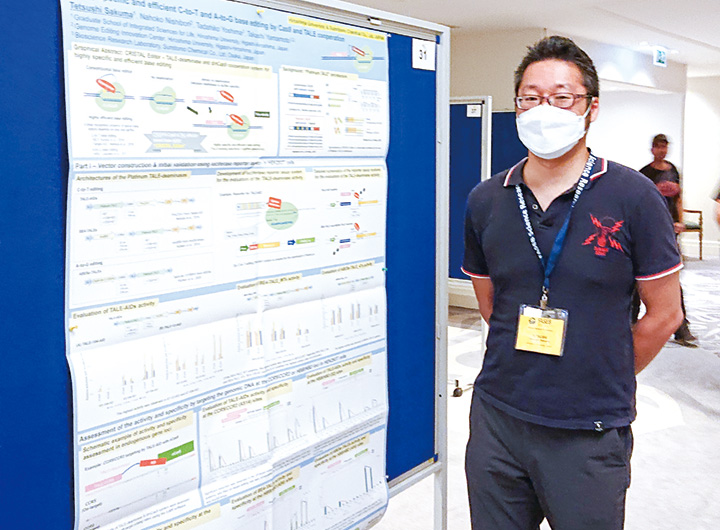

【広島大学の若手研究者】ゲノム編集技術の開発

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院統合生命科学研究科 数理生命科学プログラム 准教授

佐久間 哲史さん

ゲノム編集技術の開発

科学的なプロセスを理解し、全方向から攻める

使いやすい技術を届け、社会に還元していく

もともと人の役に立つ研究がしたくて大阪大学歯学部に進みましたが、基礎研究をしたい気持ちが強まり、広島大学理学部生物科学科に編入しました。ゲノム編集技術の研究を始めたのは2010年、博士課程後期です。以来、山本卓教授のもとで研究を続けています。

ゲノム編集技術は、2020年にノーベル化学賞を受賞するなど、近年、世界で注目されている分野です。ゲノム編集とは、生命の設計図といわれるゲノムの情報を、DNAを酵素で切断することで書き換える技術です。

細胞の中には核があり、その中にDNAがあります。ヒトでいうと、DNAには30億もの情報が含まれ、その30億のうちの特定の遺伝子だけを書き換えます。細胞は切断されたDNAを修復しようとし、その働きを利用して目的通りに改変させていきます。この「目的通り」を実現するためにさまざまなアプローチがあります。DNAを切断するはさみの切れ味や場所を認識する精度を上げるなど、科学的なプロセスを理解しあらゆる方向から攻めていきます。

ゲノム編集技術は、動物、植物、微生物などあらゆる生物、さらに産業、医療などにも応用できる裾野の広さがあります。例えば、卵のタンパク質のDNAを書き換えて卵アレルギーの方でも食べられる卵を作ったり、治療方法がなかった遺伝性の病気を治したり。また、有用な農作物を作ろうとするとき、何十年もかかる品種改良を数年で実現できるようになります。さまざまな異分野の研究者との共同研究を通して、開発した技術が社会に還元される様子が見えることもやりがいです。

オンリーワンの技術よりも、汎用(はんよう)的に使える技術の開発を目指しています。世界中の人が役立ててくれることが、技術の発展につながるからです。1988年にゲノム編集の概念の元が発見されて以来、ゲノム編集技術は生命科学の歴史上でも類を見ないスピードで進化しました。その背景には、研究者が開発した技術を独占せず、広く使えるようにしてきたという土壌があります。研究者人口も多く、毎日新しい論文が出るほど活発に研究がおこなわれています。

「より正確に、より効率よく、より安全に」を追求し、より産業に使いやすい技術を社会に届けていくことが目標です。その先に、アレルゲンを抑えた卵が食卓に上る、バイオ燃料をガソリンスタンドで注げるなど、ゲノム編集技術を生活の中で目にする未来をイメージしています。2019年に設立された大学発ベンチャーのプラチナバイオ㈱を通じて、研究成果の産業実装にも携わっています。

ゲノム編集技術の可能性は無限大。開発に終わりはありません。

2022年11月21日

【広島大学の若手研究者】研究テーマは声楽・音楽教育学

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

人間社会科学研究科 准教授

大野内 愛さん

研究テーマは声楽・音楽教育学

音楽を実技と理論の両面から研究

オペラ歌手として公演、表現方法考察

音楽を、声楽の演奏を通した実技面と、音楽教育学という理論の両面から研究しています。演奏では、広島のオペラ歌手として公演などに参加しながら、発声法や演奏表現の方法について研究しています。音楽教育学では、音楽において重要な国とされるイタリアで、インクルーシブな音楽教育をテーマに研究をしています。

中学校のとき、合唱部に入ったことが、音楽の世界に導かれるきっかけになりました。

演奏の表現方法については、歌詞の内容や感情を、どんな音色で、どんな周波数で、どんな速度で歌えば聴いている人に伝わるのか―といったことを、舞台に立ちながら研究しています。日本のトップレベルの人たちと共演することも多く、さまざまなことを学んでいます。また、発声法の研究は、人それぞれで楽器(体)が違いますから、骨格など体の構造を勉強しながら、どのような体の使い方をしたときに良い声が出るのかを考察しています。

実技は、私自身が演奏することが研究になります。音楽を通して分かったこと、そして音楽家としての精神を、声楽を学ぶ学生に還元できるようにしています。

イタリアは、障がいのある子どもたちが通常の学級に入って学ぶ「インクルーシブ教育」を実現させている国です。イタリアでは、音楽で人を育てていこうとする「音楽コース」が1999年に中学校に新設され、現在ではイタリア全中学校の25%に設置されています。音楽コースでもインクルーシブな音楽教育に取り組んでおり、興味を持ちました。

音楽コースでは、障がい児と健常児が一緒にアンサンブルを楽しんでいます。アンサンブルは、一人が欠けると成立しません。私が研究対象で訪れた学校では、多くの障がい児が通っており、「できなければ助ければいい。助ければ一緒にできるじゃないか」という取り組みが浸透していました。障がい児も健常児もできないことはあります。障がい児はできることとできないことのデコボコが健常児よりも大きいのかもしれません。少しのサポートで、ともに演奏できる可能性があることに気付きました。

多様な仲間たちとの演奏による共感は音楽のもつ素晴らしさと言えます。研究をする中で、インクルーシブ教育を実現するにあたり、音楽のもつ大きな可能性を感じています。

日本でインクルーシブ教育を実現するためには、学力の保障が課題になります。今後私は、障がいのある子どもたちと一緒に学ぶことで、健常児の音楽の学力が向上する可能性を考察していくつもりです。

「目の前のことに誠実に!」。今、目の前にあることに誠実に、一生懸命に取り組んでいくことが、結果的に将来の夢や自分の望む未来になる、と思っています。

2022年10月25日

【広島大学 輝く学生にズームイン】広島大学校友会

11月5日にホームカミングデー

広島大の魅力発信。市民との交流促進

校友会学生チームら企画

広島大の卒業生や在学生、東広島市民たちが交流を深める「広島大学ホームカミングデー」が11月5日、東広島市鏡山の広島大学東広島キャンパスで開かれる。主催者の一員として準備を進めている広島大学校友会の学生チームのメンバーは「多くの人に来ていただき、広島大の魅力に触れて」と話している。

ホームカミングデーは、今年が16回目で、ホームカミングは英語で帰宅や帰郷を意味する言葉だ。2007年に広島大学校友会を設立し、「大学が卒業生や旧教職員にホームカミングを案内し、卒業生の交流を促進したい」と始まった。09年の3回目からは、「多くの人に広島大を知ってもらいたい」と市民にも大学を開放し、市民参加型のイベントとして定着、大学と校友会が共催して続けている。

今年は9時30分から17時まで、サタケメモリアルホール周辺のホームカミング広場を中心に、東広島キャンパス一帯で開かれる。サタケメモリアルホールでは、オープニングセレモニーに続いて、俳人・エッセイストで知られる夏井いつきさんが講演を行う。俳句やことばが持つ力について、分かりやすく伝える。

各学部・研究科は、研究内容を市民や卒業生に紹介。市民参加型の企画を用意している研究室もある。理学部では、「現代科学をあなたの目で」と銘打って、市民が持ち寄った岩石を鑑定したり、海の珍しい動物を公開したりする。自然科学研究支援開発センターでは、極低温の不思議な世界を見ることができる。

ホームカミング広場では校友会の学生チームが主体となった企画が並ぶ。「先輩見つけ隊」と銘打ったブースでは、卒業生や在学生たちの両手を開いた写真を撮影。A3サイズにラミネート加工を施し、写真をつなぎ合わせていく。今後、数年をかけて写真を撮り、最終的には、つなぎ合わせた写真で東広島キャンパスを周回できるようにする。

広島大と連携協定を結ぶ県内外の市町からも特産品や人気グルメが揃う。学生チームは「卒業生に東広島や広島を思い出してもらおう」と自らお好み焼きや美酒鍋のブースを出店する計画だ。

特設ステージでは、さまざまな学生サークルが日頃の成果やパフォーマンスを披露。市民が一緒に楽しめるイベントも用意している。

学生チームの片山開貴さん(法学部3年)は「僕たち学生が市民の方々と触れ合う機会はほとんどない。市民の方々には、気軽に足を運んでもらい、素の広島大や学生を知ってもらうきっかけにしてもらえれば」、山中千紘さん(経済学部2年)は「五感で楽しめるのがホームカミングデー。ブラッと、遊び感覚できてください」と話している。雨天決行。

2022年10月11日

【東広島の企業紹介】「ミツトヨ志和工場」

東広島で就職ってどこですればいいの?そもそも東広島に就職できるところってあるの?

そんな学生の皆さんへ東広島の企業を紹介!

今回紹介する東広島の企業は

「ミツトヨ志和工場」

1934年の創業以来、世界に市場を広げ、精密測定機器の総合メーカーとしての地歩を固めてきたミツトヨ(本社・川崎市)。志和工場(東広島市志和町志和東)は、創業期からミツトヨを支えてきた製品で、あらゆる部品の長さを測定できる「マイクロメータ」を製造する専門工場だ。(日川剛伸)

1947年、マイクロメータの製造技術温存のため、志和工場の前身となる広島研究所を開設。その後、1987年にマイクロメータの一貫生産工場を建設・操業開始した。

志和町は創業者の沼田恵範氏(故人)の生誕の地。志和工場に隣接する浄蓮寺の三男として生まれ、「よし、いつか必ず自分がこの村に工場をもってこよう」と志を抱き34年に会社を興した後、半世紀越しでその思いを成し遂げ、創業者の志が刻まれているのが志和工場だ。

志和工場が扱うマイクロメータは、創業時のミツトヨが、国産化に成功した、会社の原点ともいうべき商品だ。現在、志和工場では、1350品目のマイクロメータを切削・研削加工から、組立まで一貫して生産。100分の1ミリ(10マイクロメートル)単位で主に読み取れる機械式のマイクロメータから、1000分の1ミリ(1マイクロメートル)単位で読み取れるデジタル式のマイクロメータまで手掛ける。

創業者の技術へのこだわりは、70年代後半には、いち早くデジタル化の実現となって実を結び、以後、デジタル化で業界をリードしてきた。2011年には、世界初となる1万分の1ミリまで測定できるマイクロメータの生産を開始した。

昨年は、好調な受注増を背景に、工場棟と事務棟5棟のうち2棟を増床した。建物の延べ床面積は約1万1600平方mとなり、改修前と比べて1・4倍になった。工作機械などの設備を導入し、来年までに生産能力を1・26倍に、29年までに2倍に引き上げる計画だ。藤川勇二工場長は「精密測定機器はものづくりの生命線。(増床で)電気自動車や通信機器などの分野を中心に、ますます高度化・精密化する市場への対応に備えたい」と力を込める。

社是は「良い環境」「良い人間」「良い技術」。志和工場では、良い技術は、良い人間によって生まれ、良い人間は良い環境によって育てられる―と解釈する。藤川工場長の話によると、自然環境に恵まれ、交通の利便性の良い東広島市は、ミツトヨの社是を実現できる絶好の土地柄だと、いう。

志和工場は今年で操業35年目。国内はもちろん、世界60カ国に販売拠点を持ち、そこから世界中に販売代理店のネットワークを展開する。ミツトヨが、マイクロメータを生産しているのは志和工場だけで、志和で作られた商品は、世界中のものづくりの現場で利用されている。

藤川工場長は「世界の需要を見極めながら、これからも東広島で、創業者の志を引き継ぎ、マイクロメータを作り続けていきたい。工場を未来の世代につなげていくことが、地域の雇用を守ることにもなる」と目を輝かせる。

【1μm(マイクロメートル)の厚さはどのくらい?】

1μm(マイクロメートル)は1000分の1ミリ。ただ、1000分の1ミリと聞いてもピンとくる読者はいないだろう。ちなみに1万円札の厚みは10分の1ミリだから、1万円札の100分の1ミリが1μmになる。

1936年 第1号マイクロメータを製作

1947年 戦後、中断していたマイクロメータの生産を開始

1969年 3点式内側マイクロメータの生産を開始

1979年 国産第1号のデジタルマイクロメータを製作

2003年 クーラントプルーフマイクロメータを開発

2011年 高精度デジマチックマイクロメータを開発

何でも言い合える環境

即戦力求め中途採用も積極的

志和工場には、派遣社員を含め、現在、約330人が働いています。男女比は半々で、東広島市在住の社員は7割を占めています。

県内の学卒者は本社一括採用で、高卒者は広島地区(志和工場、呉工場、郷原工場)での一括採用となります。新卒者の採用は、毎年若干名のため、生産の拡大などで人員が必要になった際には、中途採用で対応しています。

新卒者には、会社と一緒に成長できるピュアな心を持っているかどうかを、採用の判断基準にしますが、中途者にはスキルや経験を求めます。年齢は問いません。ものづくりの工場として、設計から開発、管理、製造、総務と各職務に合っている人材をピンポイントで採用しています。

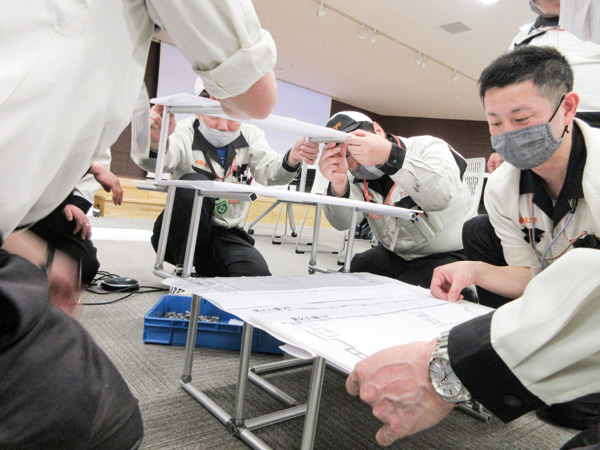

志和工場は各部署の垣根を取り払い、社員同士が、上司と部下が、何でも言い合える環境づくりに取り組んでいます。その一つが3年前から始めた「ワイガヤ活動」。部署が違う、同じ階級クラスの社員が集まり、工場のためになるのだったら何でもいいので、好きなことにチャレンジしてもらっています。壁を取り除くことで、思いもよらないアイデアが出て、会社(工場)の発展につながることを期待しています。

1934年、東京都で創業。1987年、三豊製作所からミツトヨに社名変更。精密測定機器の総合メーカーとして、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、光学機器、画像測定機など、5500種類の商品を手がけ、世界各国に販売ネットワークを持つ。本社は川崎市。国内の研究開発・生産拠点としては、広島地区の志和工場、呉工場、郷原工場の他に、川崎工場、測器工場、MC工場、清原工場、中津川工場、宮崎工場、高知工場がある。

2021年末現在の従業員数は5270人。海外の法人を含めた連結売上高は1170億2900万円。