2020年10月11日

うめの辺祭今年はオンラインで開催⁉あの人気芸人の漫才と近大生のコラボ企画も!

近畿大学工学部の大学祭「うめの辺祭」

コロナで開催もどうなるのか懸念されていた方も多いかと…

今年の「うめの辺祭」はオンラインで開催ですよ~!🙌

そんなオンライン開催のうめの辺祭 今年は

今週末 10月18日(日) 15:00~ の開催です!

なんといきなり15:00からはゲストに「銀シャリ」が登場!😲🍣

漫才のライブ配信に、近大工学部生のコラボ企画もあるとのこと!

面白いこと間違いなし!ファンの方、これは見逃せませんよ~!✨

他にも広島県内の大学生による

「大学対抗〇×クイズ💡」の開催や

「シャドウバース最強決定戦📱」、「オンラインでの打ち上げ花火🎆」など楽しい企画がたくさん!

さ・ら・に…

ライブ配信視聴者だけのプレゼント企画もあるそう!🎁

ライブ配信中のどこかで開催されるので最後まで要チェックですよ~!

オンライン大学祭を実施するにあたり、ご覧いただく皆さんが笑顔になれるよう、インターネットとリアリティ(現実)を融合した参加型の企画です。

特設サイトでは文化系サークルだけでなく地域の皆さんの展示会も行います。

どんな状況でも前を向く近大生パワーを感じてください!

「うめの辺祭」が気になるあなたはコチラもチェック!👇

近畿大学工学部(広島キャンパス)オンライン大学祭開催決定!!!

お問い合わせは近畿大学工学部学生支援課 まで

☎ 082-434-7007

『うめの辺祭』の様子は東広島デジタルでチェック👇

2020年9月27日

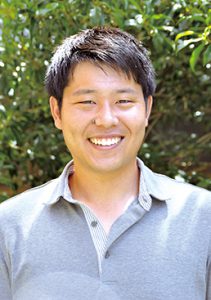

【広島大学の若手研究者】電子工学分野の次世代技術

広島大学の若手研究者に着目し、その研究内容についてインタビューしました!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大放射光科学研究センター助教

宮本幸治さん

研究テーマは「電子が持つ電荷とスピンの解析」

スピントロニクスは電子が持つ電荷とスピン(自転)の両方の特性を電子工学の分野に応用した次世代技術のことをいいます。

スピントロニクスは、電荷とスピンの両方を一緒に制御することで、ハードディスクとメモリー双方の良いところを利用した、省エネルギーのキーテクノロジー創出への貢献が期待されています。

換言すれば、スピントロ二クスが普及すれば、今のスーパーコンピューターが、個人用パソコンのレベルまで落とし込めるようになるということです。

僕の研究は、そのスピンをキーワードにした内容です。絶縁体は見方を変えると2種類に分類されます。

電気を通さない絶縁体と、トポロジカル絶縁体のように、内部は絶 縁体ながらも表面は金属状態にある特殊な絶縁体です。

トポロジカル絶縁体は、磁力の源となるスピンをそろえ、表面電子が超高速で運動していると言われていましたが、性質の詳細は未解明で、その性質を実際に実験で観測することができました。

つまり、トポロジカル絶縁体が、スピントロニクスの材料になりえることが証明できたのです。

僕一人では研究はできません。研究仲間との連携や家族の支えがあって、ここまで研究を続けてくることができました。チームプレーで受賞したものだと思っています。

広島大学には、国立大では唯一の放射光を扱う研究施設があったのと、せっかくならオリジナリティーの研究がやりたいという思いを持っていたのが、現在の研究にたどりつく大きなきっかけになりました。

研究は、電子とスピンの動きを可視化する装置をつくることから始まりました。装置づくりは試行錯誤の連続で、初号機は完成までに7年を要しました。

ですから装置ができて、ちゃんと計測できたときの達成感はひとしおですね。

余談ですが、放射光を使用してスピンを観測できる装置は、日本では広島大学にしかありません。

ただ、現在の装置では、スピンの測定は、電子の測定に比べ100倍の時間を要します。研究効率が悪く、時間を10倍程度に短縮できる装置を開発するのが夢です。

研究は、未知な領域に踏み込みながら、自分のアプローチで実験データを読み取り、新しい結論を導き出していきます。その一連の考える作業が研究の醍醐味です。

※プレスネット2018年12月6日号より

2020年9月21日

【広島大学の若手研究者】40億年以上前の隕石衝突を発見!

広島大学の若手研究者に着目し、その研究内容についてインタビューしました!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院先進理工系科学研究科助教

小池 みずほさんです。

研究テーマは地球惑星科学🌏

地球をはじめとする太陽系の惑星形成は45億年前までにほぼ完了しました。

その形成の初期の約44億~41億年前に、惑星には大量の隕石衝突の可能性があったことが、小惑星(ベスタ)から来た隕石の年代測定から分かりました。

従来は、誕生から6~7億年後の約39億年前に地球や月に大量の隕石が衝突したと推測されてきました(後期重爆撃説)。米国のアポロ計画で採取された「月の石」の年代測定などを基にしていました。

しかし、その時期に地球や他の惑星に隕石が衝突した証拠はなく、惑星軌道の計算結果などとの矛盾もあり、50年にわたり論争が続いていました。今回の発見は太陽系初期の歴史を書き直すことになるかもしれません。

地球で見つかった、火星と木星の間を回る直径約500kmのベスタから飛来したと思われる隕石を分析しました。隕石のリン酸塩化合物の中にわずかに含まれるウランが、時間の経過とともに壊れて鉛になっていく性質を利用。

微量元素を測る特殊な装置を用いて、ウランと鉛の存在比から100分の1mmの世界を解析、ベスタに隕石が衝突してからの時間を推定しました。

隕石は「宇宙からの手紙」ともいわれています。分析できたときは、見た目は何の変哲もない、ただの石ころが、45億年前の情報を残していることに感動しました。

左:研究に用いた隕石の写真

右:隕石の分析をした実験装置(東京大学大気海洋研究所の「ナノシムス」)

小さいときから宇宙が好きで、親にせがんでは天文台に連れて行ってもらっていました。

大学では、地球科学や宇宙物理を学びました。

その中で光の波長など遠い宇宙の観測よりも手元にモノがある、近い宇宙の世界を見詰めてみたい思いに駆られ、大学院から隕石の研究を始めました。

普通に生活をしていると、何十億年前とか何十億年先とかのことを考えることはないですよね。

でも、研究をしていると当たり前のように、その時代の世界を想像し、現実には見えない世界なのに、その時代にアプローチすることができます。

今回の研究の成果は、地球史とも大きく関係してきます。

地球に生命が誕生したのは39億年よりも前ですが、その時代に後期重爆撃説が正しければ、地球最古の生き物は、大量の隕石のシャワーを振り払って生き延びないといけませんから、生き物が生き抜くには矛盾点も指摘されていました。

もし、隕石の衝突がさかのぼれれば、隕石衝突後の静かな時代に生命が誕生したことになりますから、その問題をクリアすることができます。

ただ、あくまでベスタの隕石からの分析。

仮説を立証していくためには、もっと多くの惑星や小惑星を調べる必要があります。

研究を深めながら、いずれは太陽系の惑星の誕生と進化を調べていきたいと思っています。

プレスネット2020年9月24日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2020年9月4日

【立地】都会育ちが語る「広島大学は田舎か?」について

注意点

広島大学には東広島キャンパス、霞キャンパス、東千田キャンパスの3つがあります。

ここではメインキャンパスである東広島キャンパスについて話しています!

受験生からすると、広島大学といえば「広島を代表する大学」というプラス評価の一方、「田舎」「立地が悪い」というイメージがあります。

実際最寄り駅からの距離で考えると日本トップクラスの駅トオ大学です。

なんとその距離徒歩1時間!!!

Google検索でも「広島大学 田舎過ぎ」「広島大学 立地 悪い」のようなサジェストが出ています。

私は現在広島大学の4年生です。実際に4年間住んでみた経験からすると、意外と広島大学周辺は住み良いところだと感じました。

長い文章を読みたくない人の為に、先に3行で結論を書いておきますね。

「確かに、東京や関西のような都会でキラキラした大学生活のイメージとは異なる。

とはいえ、生活圏に居酒屋や温泉や映画館があり、必要であれば広島市にも1時間でいける。

実際の大学生活では広島大学周辺で普通に生活できるので安心してほしい。」

この記事ではこれから来るであろう未来の広大生に向けて、私が先に知っておきたかった広島大学の立地条件について、実際の経験を踏まえながらまとめていきます!

(序盤はネガティブな話ばかりですが、後半はポジティブな内容です。気を落とさずにぜひ最後まで読んだ上で自分でも考えてみてください!)

私は関西の都市部で生まれ育ちました。大阪梅田へは電車で数駅。電車や街でみる大学生たちをみて、大学生活にとてもキラキラしたイメージを持っていました。

たくさん友達を作って、素敵なカフェに行って、オシャレな服屋に行って、

気がついたら気になるあの子が彼女になって、大学帰りにデートして、、、

正直なところ高校生のときの私は都市圏の大学に行きたかったのですが、紆余曲折があり広島大学に通うことになりました。

都会の大学生活のイメージしか持っていなかった私は、大学生活(&一人暮らし)が始まったときこう思いました。

「あれ、ここ田舎過ぎて遊ぶところもなくない?」

「大学のすぐ近くやのに、田んぼばっかりやん!」

「広島市に行くのに1時間もかかるの?」

「大学近くに野犬おるん!?」

「来る大学間違えたな・・・」

自然豊かな街での生活は自分にとってかなり厳しいものがありました。

さらに、移動手段が自転車しかないため、行動範囲が限られます。いろんなところに行ってみたいと思う身からすると、大学から西条駅(最寄り駅)まで時間がかかるのも不満な点でした。

相談に乗ってくれたサークルの先輩から「一年住んだら慣れるよ」と言われたものの、この土地で4年間暮らすことに不安を覚えていました。

さて、不満タラタラで過ごした大学1年生も終わり、大学2年生になりました。広島大学での大学生活の印象はどうなったのでしょうか。

本当に1年住んだら慣れてきました(笑)

大学生活も安定してきて、立地に対してこれと行った不満がなくなってきました。

居酒屋もカラオケもある。スーパーも飲食店もある。その辺で買えない必要なものはAmazonで買えばいい。服はときどき友達と本通り(広島市中心地/服屋や飲食店が立ち並ぶ道)で買いに行けば十分。

2年生になると車を持っている友達も増えてきます。多少遠くても外食やお出かけは友達の車に乗せてもらっていけるようになりました。

自分の身の回りが変わり、嫌いどころか人混みの多い地元よりも東広島の落ち着いた環境が好きになってきました。

社会人の方からは「広大生は真面目でしっかりした学生が多い。」と耳にしますが、いろんなバックグラウンドを持って広島大学にきた学生たちが生活を通して土地柄に染まった結果なんだろうと思います。

良い面も感じた一方で、孤立した位置に大学があることから当然インカレもなく他大学との交流がほとんどない点について寂しく感じていました。

3年生になると就活に向けてインターンにや会社説明会に行くことになります。

広島大学の立地に限った話ではなく、都市と田舎の差がここでは厳しい壁として立ちはだかってきました。

有名企業のインターンやベンチャー企業のインターンは大都市にしかありません。

自分が開催地まで出向く交通費や移動時間がばかになりません。

私は東京本社の会社と大阪本社の会社にいくつかで出向きました。

高速バスの中で「もし都市圏に住んでいたらもっと楽に会社を回れるのにな・・・」と思ったのを覚えています。

また、都市圏と違って就活の情報が限られたところからしか入ってきません。サークルやゼミの先輩、OBの方々に聞くなど、自分から率先して動く必要があります。

3年生の途中で免許をとり、ついに車を持つことができました。

自分のアシがあると一気に街の印象が変わります。少し遠い買い物も、お出かけも自分で行きたい時に行けます。

具体的な話をすると、私はサウナが大好きです。東広島市の温泉ホットカモは大学から自転車で行くには少々遠いところにあり、”整う”ことができませんでした。

自分一人で通えるようになり、研究で疲れた心をサウナで整えています。

車は高くて持てないという方は、原付でも大丈夫です。アシがあるとないとでは生活圏が大きく変わります!

Q. 広島大学は田舎すぎる?

A. 確かに東京や関西のような都会でキラキラした大学生活のイメージとは異なるかもしれない。

とはいえ、生活圏に居酒屋や温泉や映画館があり、必要であれば広島市にも1時間でいける。

実際の大学生活では広島大学周辺で普通に生活できるので安心してほしい。

<良い点>

生活に必要な施設は十分にある。

アシがあるとさらに行動範囲が広がる。

<悪い点>

他大学との交流がない。

地方大学なので就活が大変。

「住めば都」とはよく言ったもので、実際初めは田舎感に戸惑うことも多かったのですが、住んでいるうちにだんだんと愛着が湧いてきました。

今回の話はある一人の大学生が語る広島大学の立地の印象です。

今までの環境が違えば考えも変わるでしょう。

ぜひ皆さんもこの土地に対してどんな印象を持っているか、考えてみてくださいね。

\オススメ記事/

2020年9月2日

【まとめ】広島大学の重要なサイトリンク集めました!

「あれ、あの情報ってどこに載ってたっけ?」

調べてもなかなか出てこない、なんてことがありますよね。

この記事では質問形式を取りながら、広島大学に通っている学生のみなさんの役に立つリンクをまとめています!

<注意>

当記事のにおける回答はGAKUPOTAライターの回答であり、 広島大学の公式発表ではありません。

詳細や最新情報については各自でご確認願います。

ー後期もオンライン授業ですか?

原則としてオンライン授業ですが、一部対面の授業も実施されます。

詳しくは公式HPで確認してください。

ー年間スケジュールはどこでみれますか?

広島大学公式HPにPDFでアップロードされます。今年度はコロナの影響でスケジュールが流動的です。変更には注意してください。

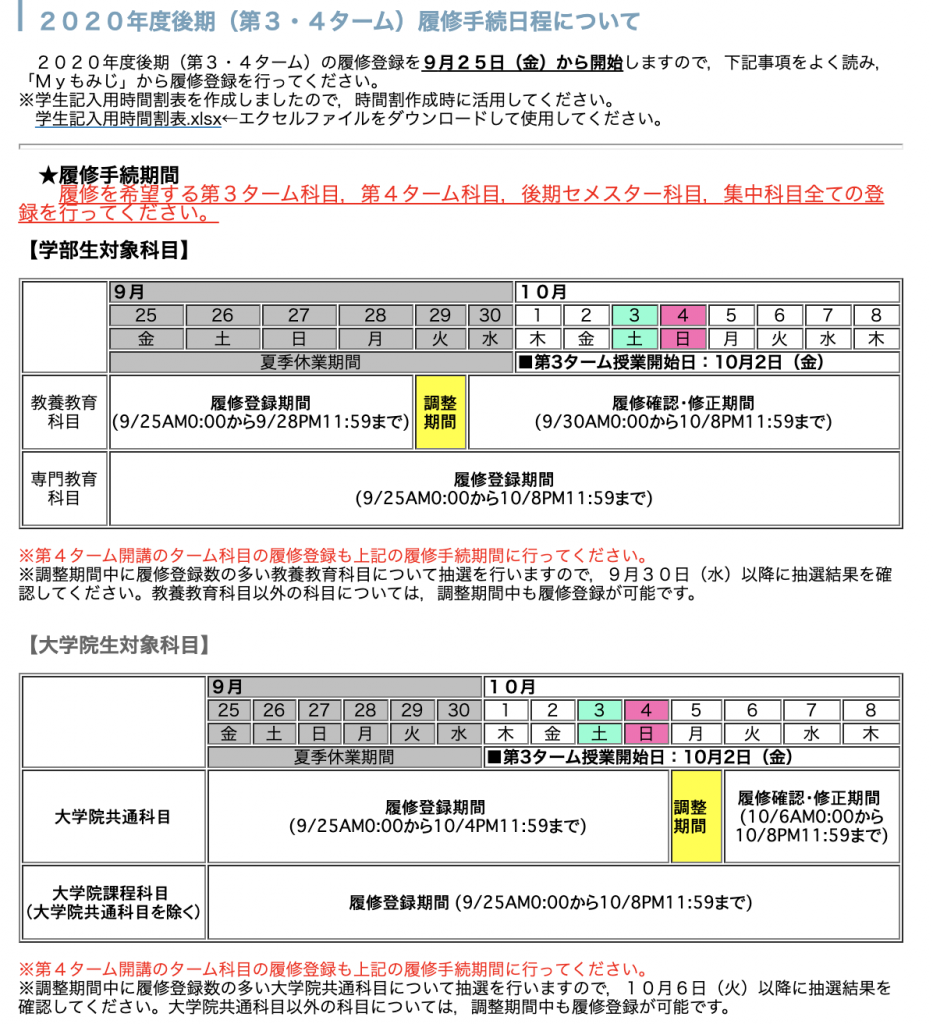

ー履修手続きの方法・日程はどこでみれますか?

から確認できます。

次の履修手続きの期間は9月25日(金)からです。

ー広島大学の食堂営業時間はどこでみれますか?

現在は生協のHP上で確認できます。

ー教科書センターの営業時間は?

こちら  で確認できます。

で確認できます。

直接買う意外にも、text-it  の宅配で買うことができます。

の宅配で買うことができます。

ー教科書は必ず新品で買わなければいけない?

全ての教科書を新品で買うと大学生にとっては結構な出費になりますよね。できるところなら出費は抑えたいです。

実は必ずしも全ての教科書を買う必要はありません。

①先輩から教科書をもらう。

テストが終わると家で放置されるなることが多いです。自分で買う前に同じ学部の先輩に聞いてみると譲ってくれるかもしれません。

②古本を買う。

学年が上がってくると今までの古い教科書だけでもかなりのスペースをとります。古い教科書を古本屋やメルカリで売る学生も多いです。実際私は2000円の教科書を200円で買ったことがあります。一度探してみてもいいですね。

③教科書が指定されているけど、実際には授業で使わないことがある。

シラバスには教科書が書いてあるけれど、実際には教授が用意したプリントで勉強する授業があります。第一回目の授業のガイダンスで指示されることが多いので、教科書はガイダンス後に買うことをオススメします。

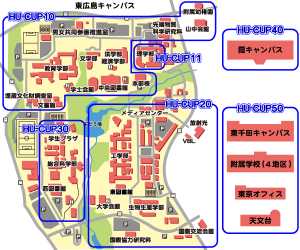

ー広島大学の学内Wi-Fiの設定方法(HU-CUP)

広島大学では学内に自由に使えるWi-Fiがあります。速度も十分なので、スマホが通信制限になる前にしっかり活用しましょう!

場所ごとにWi-Fiが分かれているので、一つ一つ設定しましょう。

↓スマホ📱

iPhone, iPad

Android

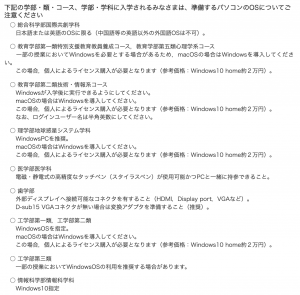

ーMacとWindowsではどちらがいいですか?

学部学科ごとの指定がない場合はどちらでもよいです。

ーOffice(Word, PowerPoint, Excel), ウイルス対策ソフトなどは自分で買う必要がありますか?

大学が一括でライセンス契約をしています。複数台のPCにいれることもできるので、PCを買い換えたときも自分で買う必要はありません。

ウイルス対策ソフトは、Windows10には別途インストールせずとも標準搭載されているので、Macのみの提供となります。

↓Officeインストール

↓ウイルス対策ソフト(Mac)

ーサークルや部活の一覧はありますか?

サークルは大学に届出を出しているところだけが記載されています。

↓広島大学公式HP

個人で作成した一覧もあります。

こちらは届出を出していないサークルも含まれています。

↓サークルTwitter一覧

https://teba-pen.com/entry/hiroshima-university-circle-twitter

↓部活Twitter一覧

https://teba-pen.com/entry/hiroshima-university-club-twitter

ーサークルや部活は入った方がいい?

ぜひ入ることをオススメします!学部の人間関係だけでなく、幅広い友人関係や上下の関係を作るきっかけになります。

もしかすると先輩から過去問がもらえるかも?

ーーー

今後も情報をどんどん追加して、最強のリンク集を作っていきます。

ぜひ参考にしてくださいね!

\オススメ記事/

2020年8月31日

【大学定期テスト】『過去問』を活用して効率的に勉強しよう!

『試験は過去問を制した者が勝つ!』

なんて格言は少し言い過ぎですが、定期試験の勉強方法は大学生の悩みのタネです。

より効率的に勉強するには過去問が役立ちますよね。

私は現在大学4年生で、過去問賛成派です。大学院の推薦をとる為に好成績をとる必要があり、これまで多くの科目で過去問を活用してきました。

一方で、過去問を使った勉強に抵抗がある人もいるかもしれませんね。

過去問を使うことの是非について、考えていきましょう!

<この記事解決できる疑問>

・そもそも過去問で勉強するのはズルい気がするけど、OKなの?

・過去問のオススメ入手方法

そもそも過去問で勉強するのはズルい気がするけど、OKなの?

結論から言えば、過去問で勉強することは 不正ではありません。過去問は効率的に勉強するためのツールです。

過去問がズルく感じてしまう原因について整理しましょう。

多くは以下の2つに当てはまるのではないでしょうか。

❶過去問で勉強しても内容が身につかないのでは?

❷入手できなかった人とできた人の差が不公平だ!

はじめに「問題が先にわかっている」点について触れます。

定期テストは、講義の理解度を客観的に評価するための手段です。つまり、定期テストの問題とは教授からの「ここだけは理解してもらいたい!」というメッセージです。中には教授から勉強用に過去問を配布する講義もあります。

センター試験も、英検の試験も、TOEICの試験も、普通は過去問で勉強しますよね。「過去問を使うなんてけしからん!」なんていう人はいません。出題範囲と重要ポイントの理解はテスト勉強の基本です。

授業を受ける前に過去問を入手しておけば、以下のようにメリハリをつけられます。

「あ、ここの問題は過去問で見た!重要だからよく理解しておこう!」

「ここの話は過去問で出てなかったな、、、難しいからとりあえずスルーしておこう。」

いかに勉強が本分の学生と言えども、毎日100%の力を出せるわけではありません。バイトに遊びに恋愛に、やることはたくさんあります。

事前に重要な点を押さえておくことでより短期間で深い理解をすることができます。

「過去問で勉強しても内容が身につかないのでは?」という疑問に対しては「重要ポイントが把握できるので、より効率的に勉強できるようになる。」と答えることができますね。

ツッコミが入りそうなので過去問を丸暗記をする試験についても触れます。

教授の中には、毎年一言一句同じ問題を出題する教授がいます。特に新入生の中には、回答を全て丸暗記するなんて大学にきた意味がない、と気が引ける人がいますね。

「試験で高得点をとること」と「授業を真剣に受けるか」はある程度関係していますが、本質的には別の問題です。

大学には勉強をしにきたのだからしっかり授業を受けたいと思うならばしっかり受けましょう。

わざわざ絶対に単位が取れる授業を受けたくないのならば、自分の判断で受けなければよいと思います。

丸暗記するにしても出題範囲となる教授の話は聞いている方が勉強しやすいでしょう。授業をしっかり受けた上で過去問も併用し、 より効率的に勉強するパターンが最善 ではないでしょうか?

次に「過去問の有無で得点が左右されるのは不公平」についてです。

確かに不公平な点はあると思います。

過去問は 仲のいい友達グループやサークルで流通することが多い ですからね。

別に過去問がなかったとしても自力で勉強すればほとんどの試験はなんとかなります。ですから自分が過去問を手に入れるためにどれくらいの頑張るかはその人の考え方次第だと思います。

疑問への回答は「確かに不公平な面も有るけれど、入手するかしないかはあなた次第。」と言えます。

大学生活は自主性が求められます。実際に自力で勉強してみて、もしあなたがより効率的に勉強したいと思うなら、過去問入手に向けて動きましょう!

過去問の入手方法は?→TAKERではなくGIVERになろう

最後に過去問はどうやって入手すればいいのでしょうか。人間関係が重要になってきます。

・サークルで先輩との繋がり作ろう。

・先輩との繋がりがある友人を作ろう。

これらはよく聞く話ですよね。

もう一つ、過去問に関してやっておいてよかったと思うことがあります。

・過去問を内輪でため込まずに共有

もし過去問を入手することができたら、多くの友人にシェアしましょう。

一方的に利益を得ようとする人(TAKER)は、最終的には過去問のやりとりのコミュニティから外れてしまいます。

過去問の共有や友達に勉強を教える、ノートの写真をまとめるといったコミュニティに貢献をする人(GIVER)は重宝されます。

「周りの点数が上がるのは嫌だなあ」「過去問を送る作業が面倒だなあ」なんて気持ちもわかります。

もともと私はそう思って先輩からもらった過去問を独り占めしていたのですが、GIVERとTAKERの話を聞いて、広く共有するようにしました。

すると、わからない質問があれば聞けるようになり、また別の試験で他の友人が過去問をくれるようになりました。

一人で勉強していた頃よりもずっと勉強がしやすくなりました。是非皆さんも試してみてください!

『過去問は有ると便利なツール』

ここまで過去問の是非と入手方法について書いてきました。

4年間大学生活を送ってきて『過去問は有ると便利なツール』だと思っています。

・問題を事前に把握することで、講義の理解を深める。

・過去問なしでも単位は取れるけど、欲しいと思うなら入手する努力をする。

皆さんが過去問を活用して、よりよい大学生活を送れること祈っています!

GAKUPOTAでは他にも東広島の大学生の生活に役立つ情報を発信しています。

是非他の記事も読んでみてくださいね!

オススメ記事✏

2020年8月28日

【Macbook】広島大学の学生はウイルス対策ソフトが無料で使える!

広島大学はノートパソコンが必携です。コロナウイルスの流行でオンライン授業が多くないっている状況だと、パソコンを使う機会も一段と多くなりますよね。

ところで皆さん、ちゃんとウイルス対策してますか?

コンピュータウイルス対策をしていないPCは学内に持込みが禁止されているんです。

でも、自分で契約するのはお金がかかるしなあ、、、

そんなあなたも大丈夫!

実は広島大学の学生はウイルス対策ソフトが無料で使えちゃうんです。

自分の体だけでなくパソコンのウイルス対策もしましょう!

注意点:windowsの人はこちら

この記事はmacbookを使っている人向けの記事です。数年前までは、windowsユーザーもウイルス対策ソフトのインストールが必要でしたが、現在は変更されました。windows10を使っている人は標準装備の「windows defender」で対策ができます。

↓windows defenderの使い方についてはこちら(外部リンク)

Windows 10の標準機能でガチガチに守りを固めるワザ

広島大学が学生と教職員全員分のライセンスを一括で契約しているからです。ウイルス対策ソフトの料金も学費の一部に含まれています。正直各自で契約しなさいって言われても、めんどくさいですよね。代わりに契約してくれているのはとても助かります。

ということは、活用しないと損!

受けられるサービスはしっかり活用しましょう!

こちらのページから、利用規約について重要なポイントを3点ほど紹介します。

①なんてソフト?

macbookは「ESET Endpoint Antivirus for Mac」というソフトが使えます。

https://www.eset.com/jp/business/endpoint-security/mac-antivirus/

②複数台のパソコンに入れられる?

広島大学の学生が所有するパソコンであれば、いくらでも入れられます。

家族のパソコンは対象外です。

③卒業後も使える?

大学を卒業した時点で、アンインストールしなければなりません。卒業後は自分自身でソフトを購入しましょう。

前もって言っておくと、この内容は大学入学後のガイダンスで一度講習がある内容です。全員が必ずインストールしているはずです。

しかし「パソコンを買い換えた!」「新しいパソコンを買った!」なんて人は、インストールを忘れていませんか?

一度チェックしてみましょう。

さて、インストールはこちらのサイトから行います。広大IDとパスワードが必要です。

(以下の写真は全てhttps://mslicense.office.hiroshima-u.ac.jp/から引用しています。)

右側のバーの「ウイルス対策ソフトウェア」の「申請・ダウンロード」をクリックしましょう。

広大IDでログインを求められるので、入力します。入力後にページ遷移します。

利用規約が表示されるので、目を通します。

その後左側の「各種ソフトウェアのダウンロード」を押します。

「学生の個人所有PCへのインストールはここから」を押します。

ESET Endpoint Antivirus for Macを押して、ファイルをダウンロードします。右側のインストールマニュアルのPDFファイルもダウンロードしましょう。

あとは、マニュアルに沿ってインストールを進めるだけです。

インストールまでの流れが少しわかりにくいので、戸惑うかもしれません。

一歩一歩マニュアルを読みながら進めれば大丈夫です。使えるものは活用していきましょう!

GAKUPOTAでは他にも広大生にぜひ活用してもらいたいサービスを紹介しています。

そちらも目を通してみてください!実はあなたが知らないおトク情報があるかも?!

2020年8月27日

【広島大学の若手研究者】研究成果、スポーツ現場に反映を

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院人間社会科学研究科 助教

柳岡 拓磨 さん

研究テーマはスポーツ科学

ヒトが運動を行う際には、適切な体温が存在します。体温が過度に上昇・低下した状態でスポーツを行うと、選手のパフォーマンスが低下するだけではなく、熱中症やスポーツ外傷のリスクが上昇します。

暑熱環境から寒冷環境下まで、選手の安全を確保し、選手が望むようなパフォーマンスを発揮できるようにするため、体温調節に着目して研究を進めています。

夏には、体温の過度な上昇を抑制する方法として、身体冷却(送風や保冷剤などを用いて身体外部から冷却を行う方法)と内部冷却(冷たい飲料を摂取し、身体内部から冷却する方法)があります。

人間社会科学研究科の長谷川教授に協力を得ながら、身体外部・内部冷却を組み合わせた実用的な暑さ対策を検討しています。

これまでの研究で、運動間の休息中(サッカーのハーフタイムを想定)に、クーリングベストの着用とアイススラリー(氷と飲料水が混合したシャーベット状の飲料)の摂取を行うことで、体温を低下させ、運動パフォーマンスを改善できることが分かりました。

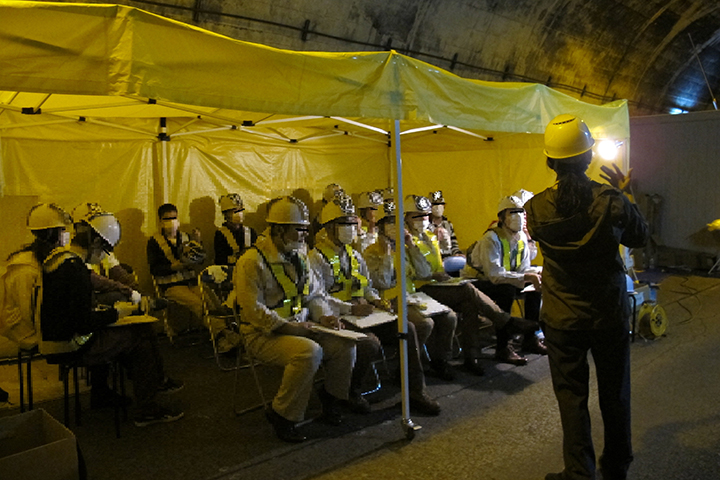

ハーフタイムでの身体冷却の実践

実用性・効率性の高い暑さ対策を提案できたことは価値が高いと考えています。

冬には、筋肉の温度(筋温)の低下を抑制することが重要です。サッカーで例を挙げると、ハーフタイムの15分間で筋温は安静時とほぼ同程度まで減少し、後半開始後のパフォーマンスも著しく低下します。

ハーフタイム中に改めてウォーミングアップを行うこと(リウォームアップ)によって、この問題を解決できるか、検証を進めています。

スポーツ現場での実用を想定すると、最短の時間で最大の効果を得る方法を検討する必要があり、1分以内で効果の高い方法に着目しています。

体温調節には体格に基づく個人差があり、気温によって、体温が上がりやすい体格が異なります。

実験中の運動の様子

これからの研究では、気温・体格・身体冷却という3つのキーワードをもとに、熱中症のリスクが高い集団に対し、効果・実用性の高い暑さ対策を明らかにしていきます。

スポーツに携わる中で生まれてきた疑問や好奇心を解決していく道筋やその難しさが面白く、他の研究者と議論しながら、答えに辿り着けたときに研究の醍醐味を感じます。

世界のスポーツ界の常識は、日本のスポーツ界の非常識という状況がまだまだありますので、インパクトのある研究から、この問題の改善に貢献していきたいと思っています。

※プレスネット2020年8月27日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2020年7月30日

【広島大学の若手研究者】尾道市の野良猫の生息状況を調査

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院統合生命科学研究科助教

妹尾 あいら さん

研究テーマは動物福祉

小学生のときに三原市の広島県動物愛護センターから譲り受けた猫を飼っていました。わが家でその猫を引き取らなかったら殺処分されていたことを知り、野良猫について勉強をしたいと思ったのが動物福祉の研究を始めた大きなきっかけです。

尾道市は「猫の街」でも知られ、多くの野良猫が観光エリアに住みついています。野良猫の現状を知りたい思いに駆られ、週2回尾道に通い続け、4年間にわたって野良猫の生息状況について調査を続けました。

その結果、尾道の観光エリアには約200頭が生息していることが分かりました。

しかし、半数の猫は健康状態が悪く、1~2年経つと多くの猫の姿を見かけなくなりました。おそらく病気で亡くなったのでしょう。

もう一つ分かったのは、不妊去勢手術をしていない猫がほとんどだったこと。亡くなる一方で繫殖もしますから、200頭という数字には変わりなく、生まれた猫も病気で亡くなる運命をたどる可能性があります。

県の動物愛護センターと協力し、野良猫を捕獲して不妊去勢手術を行い、元の場所に戻すTNR活動に取り組みました。その後の調査から、生まれてくる猫の数は減っていました。

また、住民が猫の管理をする地域猫活動も行われるようになったおかげで猫の健康状態も向上しました。

研究では、地域の住環境の面からもアプローチしました。尾道はお寺が多く、野良猫の糞尿被害に困っていたからです。猫が嫌がる忌避剤を企業と共同開発したり、プランターで猫用の公衆トイレを作ったりしました。

忌避剤を活用しながら野良猫をトイレに誘導できるか試したところ、多くの猫がトイレを使っており、糞尿被害を軽減させることが立証できました。

猫は、もともと野生動物のヤマネコを人間が家畜化した伴侶動物です。つまり人間が面倒を見ないといけません。野良猫の状態であっても人の手が介入することが大切。

猫も人も同じ生き物なので、思いやりの気持ちを持って猫に接することが共生につながりますし、動物福祉の考えからでもあります。

尾道市に限らず、広島県内のさまざまな地域の野良猫の状況について掘り下げてみたいと思っています。実は東広島市は動物愛護センターに持ち込まれる猫が最も多く、東広島でも調査をしたいと考えています。

猫以外ではイノシシの研究にも関わっています。呉市ではイノシシが無人島に泳いで渡り、繁殖を続けています、生息調査をしながら、なぜイノシシが泳いで渡るのか、という疑問を解明したいと思っています。

※プレスネット2020年7月30日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ

2020年6月25日

【広島大学の若手研究者】社会とつながる研究にやりがい

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院先進理工系科学研究科助教

清家 美帆 さん

研究テーマはトンネル内火災時での避難者の挙動解明

日本のトンネルの多さは世界一です。道路トンネルだけで1万本あります。高速道路では、500m以上のト500本を超えます。EU(欧州連合)加盟国のうちの十数カ国のトンネルを足した数に匹敵します。

トンネル内で火災が起きた場合の国際基準が厳格化する中、日本でもリスク解析が求められています。トンネル内での避難者の挙動も明らかにされていません。

安全性を数値化することで、非常用設備の設置など安全対策に役立てられれば、と研究を始めました。

閉ざされたトンネル内で火災が発生すると、天井の照明は濃い煙で覆われ、避難者は真っ暗な中を避難しなければなりません。

そのときの避難者の移動速度や避難挙動の軌跡を調べてきました。現在は煙濃度と避難移動速度との関係や煙中でのストレスと移動速度との関係について研究を続けています。

長さ400mの以前使用されていたトンネルを用い、車に見立てた障害物を配置して、実験を実施しました。

避難行動では、トンネル内の白線を頼りに移動する被験者が多くみられました。

避難速度は歩く人もいれば、セミ-ジョギングのように走る人もいました。興味深かったのは、走る人は煙濃度の影響を大きく受け、薄い煙中である程度走れていたのが、煙が濃くなると普通に歩く速度よりも遅くなっていたことです。

トンネルは長さ方向に避難者が点在します。避難速度が速い人は、火災現場から遠い位置に存在する他の避難者に情報伝達する役割があります。

したがって、この避難速度と煙濃度の関係は、精度の高い安全性評価に重要であることがわかりました。

解析結果を客観的に見ることです。主観的に見ていると、何が問題なのか分からなくなることがあります。

そのため、調査結果が出たときには、数日置いてみて、もう一度考察するよう心掛けています。

直接、社会とつながっていることです。人の安全を守る研究をしているという点では、重たいものを感じますし、やりがいもあります。精度の高いリスク評価ができるよう研究を積み重ね、社会に還元していきたいと思っています。

トンネル火災はもちろん、地下鉄や地階売り場など地下空間での火災時など、幅広い分野での避難研究のプロフェッショナルになりたいです。

※プレスネット2020年6月25日号より掲載

過去の「広島大学の若手研究者」はコチラ