2021年11月29日

【広島大学の若手研究者】131億年前の宇宙で「隠れ銀河」発見 想像以上の世界を見せてくれる宇宙に醍醐味

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学宇宙科学センター 助教

稲見 華恵 さん

研究テーマは銀河の形成・進化

小学生の頃、科学事典で、宇宙を紹介した写真の美しさに惹かれ、子ども心に「宇宙に関わる仕事がしたい」と思っていました。この頃は宇宙飛行士になりたいと思ったこともありますが、宇宙そのものを理解することに惹かれ、研究者の道を選びました。願っていた夢がかない、今はさらにその先に進もうとしています。

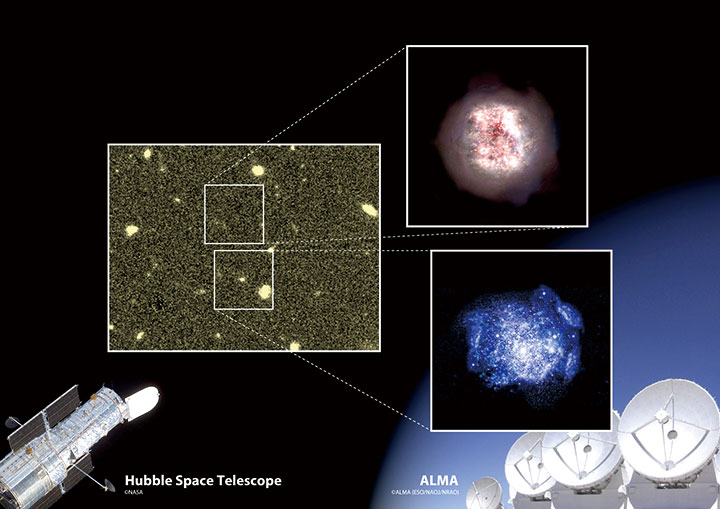

アルマ望遠鏡による観測では、ハッブル宇宙望遠鏡では何も見えていない領域(上方の四角)に、塵に深く埋もれた銀河(右上の想像図)を新たに発見

ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),NASA/ESA Hubble Space Telescope

大学院に進学した少し前に、天体からの赤外線を観測する赤外線天文衛星「あかり」が日本主導で打ち上げられました。当時、赤外線天文学の歴史は浅く、分からないことも多かったため、赤外線では宇宙の何が見え、何が分かるのか、挑戦したいと思うようになり、赤外線を使った銀河の形成や進化について研究を進めることにしました。

銀河は、ガスや塵(ちり)を持っていて、ガスと塵が集まって星が生まれます。言い換えれば星が生まれるところは塵に包まれていることが多いのです。塵は星が放射する紫外線を隠しますが、紫外線に暖められた塵が赤外線を放射します。つまり、赤外線を観測すれば、銀河でどれだけ星が生まれ形成されてきたのかが分かるということです。

約131億年前の宇宙で塵に深く埋もれた銀河を発見することができました。塵に埋もれた銀河として見つかったもののなかでは、観測史上最古の銀河です。宇宙は約138億年前に、超高温・超高圧の火の玉が爆発するビッグバンで始まったと考えられており、宇宙誕生直後の銀河が見つかったことになります。

私には、一つの謎を解こうとして、新たな謎が見つかったという、科学のだいご味を改めて感じることにもなりました。塵を大量に生産するためには、ある程度歳をとった星が必要なのに、なぜ、ビッグバンから短期間しか経っていないのに大量の塵が生み出されたのか、不思議でたまりません。これから、その謎を解き明かしていこう、と思っています。宇宙の初期に塵を持った銀河が形成されていることを発見したのは、広大な宇宙には、私たちが知り得ていないことがまだたくさんあることを示してくれました。

サイエンスカフェにて宇宙の塵について解説中(広島大学広報グループ提供)

望遠鏡を覗いて観測することが、天文学者の研究と思われがちですが、カメラの発達で、望遠鏡に取り付けたカメラが受信した信号を、コンピュータで解析するのが研究のスタイルです。自分の想像以上の世界を見せてくれるのが研究の楽しさですが、それには本物の信号かどうかを検証する地道な作業も不可欠です。

東広島市は、大都会と比べると星がまだよく見えます。時にはふと夜空を見上げて、身近に宇宙を感じてほしいですね。星空の変化を感じ取ることが、科学に興味を持つきっかけづくりになれば、うれしいです。

※プレスネット2021年12月2日号より掲載

\オススメ記事/

2021年11月23日

【東広島の企業紹介】児童養護施設 児童心理治療施設 「広島新生学園」

東広島で就職ってどこですればいいの?そもそも東広島に就職できるところってあるの?

そんな学生の皆さんへ東広島の企業を紹介!

今回紹介する東広島の企業は

児童養護施設 児童心理治療施設

「広島新生学園」

広島市に原爆が投下された1945年の夏が、児童養護施設・広島新生学園が誕生する原点になった。あれから76年。これまでに約2100人の子どもたちを養護し、子どもたちの自立を支援してきた。歩みをたどりながら、学園に脈々と根付くDNAを紹介する。(日川剛伸)

創設時からスポーツ活動による集団指導に力を入れている。写真はソフトボールに取り組む小学生男子

創設者は上栗(かみくり)頼登(1919~95年)。原爆投下のあの日、陸軍見習士官として広島市郊外から広島市内に入り、悲惨な地獄絵図を目の当たりにした。息絶えた母親のそばで泣いていた赤ん坊の口に、持っていた水筒の水をそっと含ませ、その場を立ち去ったとき、児童福祉に一生を捧げる決意を固めた、という。

運命を変えることになったのは、その年の秋。南方の激戦地からの引き揚げ船が次々と広島の港(宇品)に入るようになった。両親を失い、港で路頭に迷う子どもたちの姿に心を突き動かされた、「俺が面倒を見る」。軍除隊退職金2000円を注ぎ込み、旧陸軍部隊の兵舎を借りて、新生学園の出発点となる引き揚げ孤児収容所を開設した。

その後、原爆孤児や戦災浮浪孤児たちの養護も始め、収容施設の場所も広島市の宇品から草津、広島城近くの基町へと移転していった。1971年、広島市の都市計画に伴い、現在地の東広島市に移転。経営主体も県同胞援護財団から分離独立し、社会福祉法人・広島新生学園となった。

1950年代までは、入所園児の多くは原爆孤児たちだったが、60年代に入ると、親から肉体的、精神的な虐待を受け、家庭に居場所がなくなって入所する子どもが主流を占めるようになった、という。

創設当初から力を入れてきたのが、スポーツ活動による集団指導だ。西条町に移転した際には、敷地内に両翼80m、中堅90mの野球場と、屋外バレーボールコートを整備した。現在、学園には2歳から18歳までの男女73人が在籍しているが、園児たちは、各学校から下校後、男子はソフトボールや軟式野球を、女子はバレーボールを行うことを日課にしている。学園は、寝食と学校に通わせることだけではない、という強い思いがあるからだ。

頼登氏の死後、95年に運営を引き継いだ長男の上栗哲男園長は「学園で高校までを過ごしても、高校卒業後、ほとんどの子は家に帰れません。家庭が崩壊して両親が離婚した挙げ句、それぞれに新しい家庭ができているからです。だから子どもたちの自立を促すことも、学園の大きな役割。そのためのスポーツ」と力を込める。

創設者の上栗頼登の銅像の横に立つ2代目園長の上栗哲男氏。創設者の思いは今も脈々と息づいている

落ち着きがなく、自分のことしか考えなかった子どもたちが、チームプレーのスポーツを通して協調性を養い、ルールを守る大切さも分かってくる。周囲から認められることで、自信も芽生えてくる―。上栗園長によると、スポーツにはさまざまな効用があるという。

「家庭に近い環境の養護施設」を貫いているのも特徴だ。その思いを実現するため、89年からいち早くスタッフにフレックスタイム制を導入。子どもたちの起床から就寝までを、同じスタッフで対応し、子どもたちが学校に通っている午前8時~午後4時まで休憩時間にしている。上栗園長は「朝のお母さんと夜のお母さんが違っていたら、子どもはどう思うでしょう。一緒の人であることが、子どもに安心感を与える」と話す。

毎年、盆と正月には、多くの卒園者が、妻や子どもを伴って、学園に『里帰り』をする。現役の園児と卒園者による野球の紅白戦は恒例の行事になっている。今年の夏には創立当初に在籍した80歳代の卒園者も訪ねてきた。上栗園長は「立派になった卒園者が、『わが家』を訪れたときは、いつもうれしさでいっぱいになる。施設を運営するエネルギーの源にもなっている」と目を細める。

学園内の敷地内には、慰霊碑がある。中央の三角石はデルタ地帯の広島を表し、両脇は平和の象徴のハトの両翼を表現しているという。石碑には、原爆の投下で、息途絶えた母親の乳房にしがみつく幼子と、水を求めて川に手を伸ばす犠牲者たちを目にした創設者の痛恨の思いが碑文に刻まれている。

敷地内にある原爆犠牲者たちの慰霊碑

児童養護の事業を始めるに至った原点を忘れてはならない、と石碑を建立。碑の前には原爆瓦を敷き詰め、敷石は原爆を直接浴びた御影石を使っている。原爆犠牲者や学園を卒園して亡くなった人、その親たちを慰霊対象にしている。毎年8月6日には、供養祭を行っている。

昭和31年頃の原爆ドーム前の園児たち。施設が基町にあった時代は、毎年8月6日に平和記念公園内の慰霊碑に参拝していた

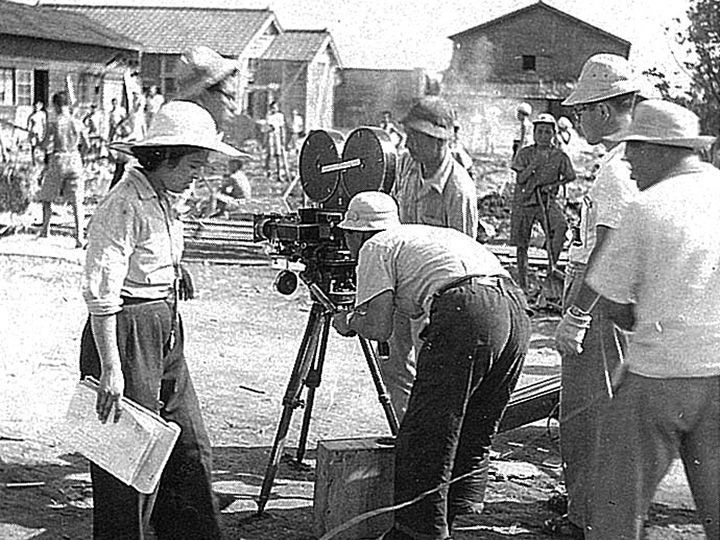

新藤兼人監督(故人)、乙羽信子(故人)主演で、原爆を取り上げた初の作品として高い評価を受けた映画「原爆の子」(1952年公開)。ロケ現場には、基町時代の広島新生学園が使われた。

映画は、原爆の被災の頃に勤務していた幼稚園の教師(乙羽)が園児たちの消息を確認したい、と故郷広島に戻ってきた、というストーリー。広島新生学園の園児たちは、エキストラで出演、乙羽から浴衣をもらった、という。

映画「原爆の子」のロケ風景

広島新生学園はギャンブル団体・企業からの寄付は一切受けない。入所する園児は、親の虐待を受けた子どもが大半。虐待のもとをたどれば、親の公営ギャンブル依存などが、家庭の崩壊を招く大きな原因の一つになっているからだ。

「学園が寄付を受け付ければ、子どもたちはどう思うのか。ギャンブルを肯定する心が芽生え、大人になってから親と同じことを繰り返しかねない」と上栗哲男園長。「うちの卒園生は、ギャンブルで人生を棒に振ることはありません」と胸を張る。

現在の広島新生学園の正門

基町時代の施設

1945年10月 原爆孤児や引き揚げ孤児などの収容保護を目的に、広島市南区(現)の陸軍の兵舎の一部を借り、事業を開始

1945年12月 戦災援護会広島支部(現県同胞援護財団)の経営に

1946年 4月 広島市西区草津新町(現)に移転

1947年 4月 広島市中区基町(現)の旧陸軍野砲部隊跡に移転

1971年 4月 現在地の東広島市西条町に移転

1971年10月 社会福祉法人・広島新生学園の経営になる

2018年 4月 園舎を全面改装、児童心理治療施設を併設

※プレスネット2021年11月25日号より掲載

\東広島の凄い企業をまとめて紹介!/

2021年10月29日

【広島大学の若手研究者】首相を補佐する組織の位置付けを追究 内閣府の多様な役割を検証

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 助教

小林 悠太 さん

研究テーマは内閣府の総合調整

大学1年生だった2008年にリーマンショックがあり、政権交代が起こりました。その後、11年に東日本大震災が発生し、政権が右往左往しました。そうした中で、政治の動きに興味を持つようになり、首相を手助けする中央省庁の組織を調べてみたい、と思ったのがきっかけです。

視察に訪れた福島県(帰宅困難地域)

外務省や財務省、法務省などは、それぞれに専門の持ち場があります。ただ、少子化対策や防災対策のように、内閣が進めようとしている政策には複数の省庁にまたがるテーマが多くあります。そのため、相反する各省庁間の利害を調整したり、どのような法律で対応するのかを決めたりする組織が必要になります。その役割を担う内閣府や内閣官房などです。普通の人にとっては分かりにくい組織を、シンプルに紐解きたい、と研究を進めてきました。

行政機構の組織的な変化を追って

いく中で、内閣府の組織を作っていく発想には2種類があることが分かってきました。

一つは、経済や防災など国の優先順位で上位に位置づけられるテーマは、首相の強い司令塔を作るという発想です。その組織に基づいて、国を一つの方向に動かしていきます。

もう一つは、トップダウンとは違う、公安や司法などとの調整が必要な仕事も内閣府が引き受けてきたことです。例えば移民2世や3世が日本に帰ってきた時の定住の問題をどう扱うかなど。首相としては、困難な課題なのですが、首相の権力がどうしても必要とされるので、内閣府が引き受けざるを得ない構図です。

また、首相をそばで補佐する内閣官房は、安倍政権で比重が変わりました。安倍政権では、首相官邸の官僚動かし、官房長官の権力を大きくすることで内閣官房が引き受けました。内閣府と内閣官房の位置付けを含め、やらざるを得ない仕事をどう処理していくのか。その方向が見えてきました。

前職のひょうご震災21世紀研究機構主任研究員時代

だいご味は時代の話がダイレクトに分かることです。資料をたどっていくと、そのときのダイレクトな政策や政治、行政の流れが見えていきます。ちまたに流布している話とは、違った観点から評価を下せる面白さもあります。 難しさは、現在進行形の話では、事態があまりに急速に動くので情報が氾濫しやすいということ。ヒアリング以外の方法で論文を書くことになりますが、近年は公開されている資料が膨大で、読み切れない悩みも抱えています。

外務省や財務省など普通の省庁の大臣と、大臣を支える官僚の役割を研究テーマに据えます。1990年代、各省庁の大臣は、実権の乏しい「行政的政治家」と言われていました。20年以上が経過して、大臣の補佐機構がどう変わったのか検証したいと思っています。

※プレスネット2021年10月28日号より掲載

\オススメ記事/

2021年9月25日

【広島大学の若手研究者】民族スポーツの担い手の実践を調査 スポーツをすることはルーツを育む文化

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 准教授

小木曽 航平 さん

スポーツという「生の形式」

中学校からスポーツの試合を見ることが好きで、高校ではサッカー観戦に夢中になりました。ちょうど日本が初めてワールドカップに出場し、日本の選手が海外で活躍をする時期。そんな彼らのカッコいい生きざまに興味を抱きました。

一方、世界には珍しい民族スポーツがたくさんあり、興じる人たちは、プロスポーツ選手のように、有名にもなれないし、お金を稼ぐことができないのに真剣に取り組んでいます。こうした人たちに対して、スポーツや遊びなのに、「なぜ、そこまで?」と感じた思いが研究に取り組むきっかけになりました。

オアハカ市のペロタ・ミシュテカのチームの皆さんと一緒に

メキシコの「ぺロタ・ミシュテカ」や、タイの「ロングボートレース」などの、伝統的な民族スポーツの調査を続けています。ぺロタ・ミシュテカは、メキシコ・オアハカ州の先住民の間で伝わってきた、硬いボールをグローブで打ち合うテニスに似たスポーツ。タイのボートレースは、運ぶのにも作るのにも手間がかかる全長24mの伝統木造舟を使います。民族スポーツの担い手たちの実践を研究することで、人が生きることと、スポーツをすることの間には、どんな文化的な意味があるのか問い続けています。

オアハカ州には代表的な産業が乏しく、出稼ぎ者を多く輩出しています。彼らは、出稼ぎ先や、移民となり国境を越えた移住先でも、日本の草野球のような感覚で、コートをつくり、ぺロタ・ミシュテカを楽しんでいます。オアハカの人たちにとっては、ぺロタ・ミシュテカは、自分たちの故郷への結び付きを感じたり、先住民としてのアイデンティティを守っていったりする、いわばルーツを育んでいく文化であることが分かってきました。

ロングボートレースは、仏教国であるタイの寺院と結び付いているスポーツで、民族スポーツがタイの文

化形成の一翼を担っていることが考察できました。

調査の合間にオアハカ料理を楽しむ

広島の伝統的スポーツの櫂伝馬(かいでんま)競漕を調査しています。櫂伝馬は海をフィールドにしますが、漁業権などの兼ね合いで、自由に海を使うことができません。日本のスポーツ政策は、競技スポーツや健康づくりなどには、予算が投じられますが、伝統スポーツ・遊戯にはほとんど予算が付きません。伝統スポーツの担い手たちは、遊ぶ権利が保障されていないのが現実です。彼らの遊ぶ権利を、どう保障できるか。研究を通して考察していきたい、と思っています。そのことが伝統の継承につながるからです。

楽しむことですね。難しい資料を作るときにも、どうすれば面白い資料になるだろう、と考えながら取り組んでいます。苦になることであっても、楽しんでやれば意外と何ともなかったりします。楽しむことは僕の生きる原動力になっています。

※プレスネット2021年9月30日号より掲載

\オススメ記事/

2021年9月21日

【東広島の企業紹介】自動車開発支える総合試作メーカー「オーエイプロト」

東広島で就職ってどこですればいいの?そもそも東広島に就職できるところってあるの?

そんな学生の皆さんへ東広島の企業を紹介!

今回紹介する東広島の企業は

自動車開発支える総合試作メーカー

「オーエイプロト」

自動車会社が車を開発するとき、試作部品は不可欠。その未来の車が求めるものを形にしていくのがオーエイプロトの仕事だ。1964年の創業以来、国内で10数社しかない自動車の総合試作メーカーとして、自動車開発を支える。(日川剛伸)

太陽光発電を屋上に持つ本社工場。国内で10数社しかない自動車の総合試作メーカーだ

太陽光発電を屋上に持つ本社工場。国内で10数社しかない自動車の総合試作メーカーだ

創業者の故大坪榮次氏が、佐竹製作所(現サタケ)から農機具部品の注文を受けたことを機に、自動車の試作品を手掛けるようになった。転機になったのは、90年の新社屋の移転。広大な工場が完成したことで、金型から切削、プレス加工まで一貫生産できる体制が整った。

「楽をして儲けたければ良い品を作れ」。創業者の教えは、いつしか社訓となり、従業員の心に脈々と息づく。楽をするとは手を抜くのではなく、よりよい製品を作るための改善方法を指す、という。

山名経行社長は「良いモノを作ろうと考えればアイデアが湧き、それを具現化すれば、作業が楽になる。楽をすることと品質を向上させることは、相対しているようで本質は一緒。つまり《一体不二》と考えている」と力を込める。

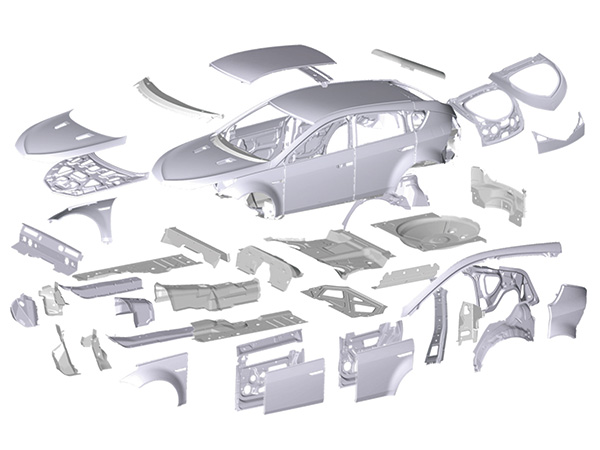

全社員が共有する、その思いが会社の原動力になっている。ドアやボンネットなど自動車の車体であれば、ほぼすべての部品を開発できる高度な技術力は、国内外の多くの自動車メーカーとの取引を可能にし、日本の新幹線500系の内装面や、建設機械のキャビンにも採用されるなど、製品領域を広げている。

高度な技術力は手作りによって支えられてきた。かつての試作製品には、ほとんどといっていいほど人の手が加えられ、社員たちは、0・1ミリ以下のゆがみでさえ、判別できるほどの能力と技を習得してきた。

ただ、現在では試作といえども自動化が進展。人の目が行き届かなくなってしまうこともしばしば、という。職人の技をいかに自動化で再現するか―。自動化を駆使しながら、人の手による勘どころをいかにして保つか―。山名社長は「両方が相まってこそ、より良いモノづくりへとつながっていく」と言い切る。

高度な技術力は手づくりによって支えられてきた

高度な技術力は手づくりによって支えられてきた

売上高は、5年を周期に上下動を繰り返す。年間平均にすると12億円前後で推移する。自動車の開発は5年を周期にフルモデルチェンジされるからだ。試作製品は1車種で200品目にも及ぶため、量産化できにくいことも売上高に影響を与える。

自動車業界は、自動運転車や電気自動車など、いわゆる「CASE(ケース)」を念頭に置いた新しい車づくりが進展する。山名社長は、「新しい車づくりには、オーエイプロトが得意とする小ロット生産(同種の製品を少量生産すること)が生かされる」と期待する。

例えば、自動運転システムなどの搭載で、安全性が補完されるようになれば、従来のような安全確保を前提とした画一的な車体構造が大きく変革する可能性を指摘する。「量産車では実現不可能だった、オリジナリティあふれる自動車の製作も現実味を帯びてくる」。

現会長の大坪義彦氏は2代目社長。1999年に父の榮次氏から引き継ぎ、昨年まで社長を務めた。創業100周年まで続く会社にしていくことを大きな目標にする。「地域に貢献できる企業に」。創業者の思いを大切にしながら、「今まで培ってきたノウハウを生かし、オンリーワンを志向する人たちの夢を後押ししていきたい」と大坪会長は目を輝かせる。

図面や3Dデータをもとに、部品の設計から金型、プレス加工などの製作、検査に至るまで一貫した生産体制を整える。一貫生産体制は顧客のニーズに沿ったデザインや、同種の部品の少量生産を可能にする。

ドア、屋根、床などボディを形づくる大きな部品から、小さなパーツや入り組んでいるバルブボディまで開発する。卓越した高度な板金技術で自動車開発を支える。

\東広島の凄い企業をまとめて紹介!/

2021年8月22日

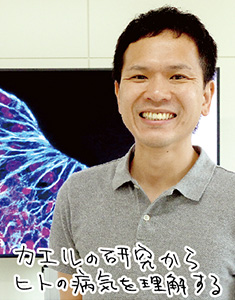

【広島大学の若手研究者】体の形がどうできるのかを解明 ヒト疾患の治療の糸口に

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学両生類研究センター進化発生ゲノミクス研究グループ 大学院統合生命科学研究科生命医科学プログラム 助教

鈴木 誠 さん

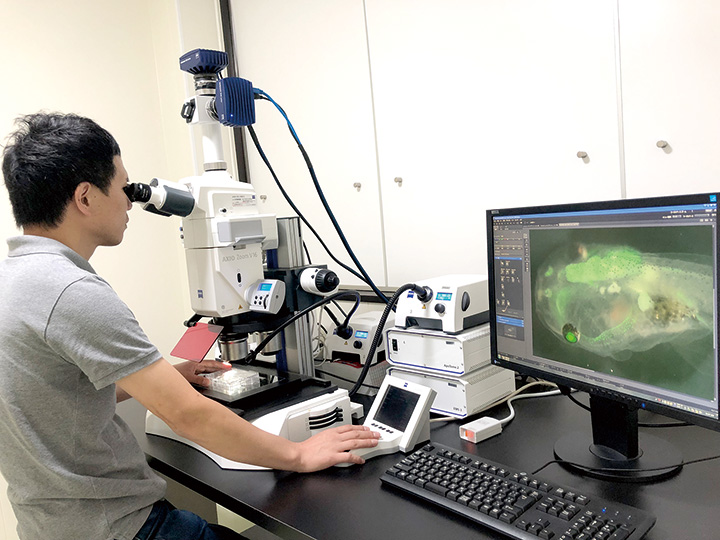

ツメガエルを用いて胚発生、ヒト疾患、再生を研究

生き物を育てることが好きな父と、人の体の仕組みを知ることが好きな母。二人の影響を受けて、大学は生物学科へ。実習で見たニワトリ卵の胚の美しさに感動し、発生生物学の研究室に入りました。体の形がどうやってできるのかを研究しています。

両生類研究センターは、日本で唯一のネッタイツメガエルの供給施設。6000匹以上のネッタイツメガエルを飼育している

1つの受精卵、一つの細胞が分裂を繰り返し、胎児、さらに赤ちゃんになります。どの遺伝子が変異するとどのように細胞が変化し、ヒトの病気につながるのかについて、両生類のツメガエルを使って研究しています。もう一つは脳の再生について。両生類の尾や脳の再生について、遺伝子や細胞レベルからそのメカニズムを研究しています。

ツメガエルは、生物学の研究でモデル生物として世界中で用いられています。その理由は、卵がたくさんとれる、カエルとヒトの胚発生の過程が似ている、ヒトの病気にかかわる遺伝子の約8割がカエルと共通している、飼育しやすくコストパフォーマンスがよいためです。

体ができるメカニズムを全て知りたいのですが、私は脳を対象としています。複雑な脳は、単純な1本のチューブ(神経管)から生まれます。どうやって管になるかというと、基本的な構造単位である細胞が集まったシートが内側に曲がるためです。また、細胞のシートが曲がるには、細胞が細長くなり、さらに細胞の表面の一部が縮むことが必要です。なぜ細胞が形を変えられるかについて、ここ最近研究しています。

研究で2つの発見がありました。一つは、脳の神経管の形成でミッドライン1というタンパク質がかかわっていること。ミッドライン1がないと神経管がうまく形成されず、脳ができません。もう一つは、細胞内のカルシウムイオンの濃度がきちんと調節されないと、細胞シートがうまく収縮しないということ。これ

らの発見をコンピュータでシミュレーションし、理論的に説明することにも成功しました。

蛍光顕微鏡で実験サンプルを観察する鈴木さん

研究は、仮説を立て、検証するために実験し、その結果を考察する、この繰り返しです。7、8割は失敗ですが、予想していない結果が得られることがあります。失敗の中に成功の光が見えた瞬間です。研究は地道な取り組みですが、エキサイティングな発見があったり、仲間と一つの研究を作り上げてくプロセスが好きです。

今、進めているのは、診断のついていない何千人、何万人の一人しか症例のない患者さんの遺伝子情報を解読し、原因遺伝子を探る研究です。ヒトの遺伝子情報の解読にかかる費用が、かつては一人あたり数十億円かかっていたのが今は数万円となり、研究を進めやすくなりました。このような発見が医学的応用につながることを期待しています。

※プレスネット2021年8月26日号より掲載

\オススメ記事/

2021年8月21日

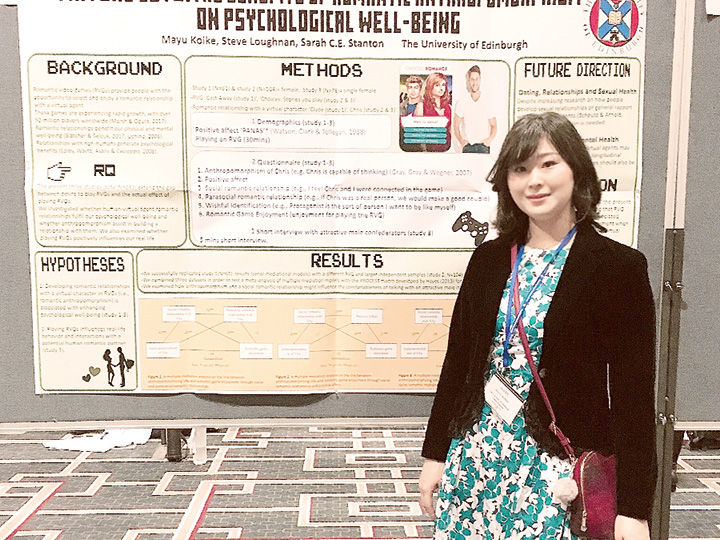

【広島大学の若手研究者】研究が孤独感抱く人の心の支えに 日本は擬人化大国。可能性は無限大

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院人間社会科学研究科 助教

小池 真由さん さん

研究テーマは擬人化に関する恋愛

アニメなどのサブカルチャーが好きだったことと、人でないものを人に見立てて表現する擬人化に興味を持っていたことがきっかけです。漫画やアニメの主人公など想像の世界で恋愛感情を抱く疑似恋愛をテーマに据えた研究が、確立されていなかったことも、私の研究意欲をかきたててくれました。

私たちの多くは、小説や漫画などに登場する人々に想像上のロマンスを感じています。それらは読み手の一方的な感情ですが、仮想エージェント(ⅤA)を使い、登場するキャラクターとゲームの中で交際するロマンチックなビデオゲーム(RVG)は、キャラクターがプレイヤーの思いに応えてくれます。RVGが疑似恋愛の関係性が構築できると思い、RVGを対象に研究を進めてきました。

留学先のイギリスの学生たちに協力してもらい、プレイヤーはゲームに何を求めているのか、プレイヤーを引き付ける要因は何なのか、考察しました。

EASP主催のサマースクールの参加者に選出された時の各国の心理学者と

ゲームには、人間のような声を出したり、タッチをしたりする機能が付いています。擬人化されたキャラクターへのモチベーションが上がるのは、音声とタッチが重要な役割を果たしていることを明らかにしました。 さらに、キャラクターを擬人化することで、一直線に恋愛感情に発展するのではなく、プレイヤーがキャラクターの傍にいるような感覚になったとき、キャラクターとつながり、気持ちが高揚することも分かってきました。

SPSPの国際学会でGraduate Student Poster Awardの最終候補者に選出された

疑似恋愛の研究は開拓されていない分野。デジタル化がますます進展する時代にあって、可能性が無限大の研究であることに魅力を感じています。日本は擬人化大国として知られ、需要がある分野の研究を先見の明を持ってできているのかなと。

難しいのは、疑似恋愛上のキャラクターは移り変わりが激しく、研究の一定の提示ができにくいことです。時代や環境とともに、どんどんワードがアップデートされているのが現実で、常に先回りをして、何が流行しているのか追わなければなりません。私も鬼滅好きですが、あの「鬼滅の刃」とて古いワードになっています。

テクノロジーが進み、コミュニケーションが図れる時代になっているのに、孤独感を抱いている人が多いのが現代です。疑似恋愛は、そのような人たちの精神的な支えになることを、研究を通してひもといていきたい、と願っています。

「Keep Pushing Forward」。前に歩み続ける、という意味です。人は止まっていたら後退します。頑張ったから結果が付いてくるとは、必ずしも言えませんが、頑張ったことに対しては、価値が見つかるものと思っています。

※プレスネット2021年8月26日号より掲載

\オススメ記事/

2021年6月23日

【広島大学の若手研究者】人の目には見えない振動情報を瞬時に認識 誰が見ても分かる情報に

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学デジタルものづくり教育研究センター 特任助教

島﨑 航平 さん

研究テーマは振動の見える化

ものづくりと、身の回りの情報をカメラで捉えて人が分からない情報を認識する環境認識の研究に興味を持っていました。学部、研究科でロボティクスを学び博士を目指す中で、大学が立ち上げたプロジェクトを活用しながら、高速度カメラで高速な現象を瞬時に捉えて瞬時に処理する研究を進めていました。ちょうどその時期に大学に「デジタルものづくり教育研究センター」ができ、データ駆動型スマート検査モニタリングプロジェクトに参加して研究を続けています。

プロジェクト創設時の開所記念講演会で振動の見える化デモを行ったときの様子

高速度カメラはスローモーション撮影に似ています。カメラ画面の1画素1画素がセンサーの働きをし、人間の目よりもより細かいコマ送りで画像を撮影できます。より微細で速い動きを捉えることができます。1秒間に1000コマ以上の画像を処理できます。

例えば、切削加工の現場で、加工面がギザギザになる〝ビビリ〟という現象の原因を探しているとします。ドリルで削る深さや回転速度などの条件がきちんと設定されていなかった場合に起こるのですが、現象が小さ過ぎて人の目で発見できません。高速度カメラで撮影し画像解析すると、振動の変化から〝ビビリ〟現象が見えてきます。この研究室では、高速度カメラを使って人の目では見えない振動情報をリアルタイムで周波数の情報に置き換えて、誰が見ても分かる形に変換して表示する技術を開発しています。

また、このプロジェクトは広島大学と19の企業が集まって活動をする「共創コンソーシアム」です。振動の見える化技術を企業で使えるように実証実験を重ねています。

データ解析をしている様子

振動情報の変化は、故障や摩耗などの起きてほしくない現象の発見につながります。振動情報を故障の予防に生かし、リアルタイムで確認できるのでその場で調整もできます。 生産工程や製品開発の現場での品質管理の向上、検査工程の省人化、また新たな計測ツールとして役立つことが期待されています。

カメラによる測定方法は、対象物の大きさや温度、回転速度や危険な場所にあるといった環境による制限を受けません。カメラで撮影する計測なら、これまで計測できなかったこと、分からなかったことを解明できるかもしれません。見えていないものが見えるという単純な驚きと、知らなかったことが分かる感動がこの研究の醍醐味です。

アニメの世界で、身に着けているカメラが相手の強さを教えてくれる装置が出てきますよね。人の目ではまだ表現されていない情報の見える化を進めていきたいです。見える化技術で新しい情報に出合い、新しい技術の開発につなげ、新しい価値を創造していきたいです。

※プレスネット2021年6月24日号より掲載

\オススメ記事/