2024年8月19日

【広島大学の若手研究者】専門はスポーツ科学 人の運動制御を研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院人間社会科学研究科准教授

進矢 正宏さんさん

予測誤差は、神経系にとって重要な情報

私は、バイオメカニクス(生物力学)・心理学・生理学などの分野をまたいだ学際的なスポーツ科学を目指しています。

高校生の時に空手をしていて、できなかった中段回し蹴りの技ができるようになった時に、何がどう変わってできるようになったのか、できる人とそうでない人は筋肉の数など物理的には変わらない体なのに、何が違うのかということに興味をもったことですね。

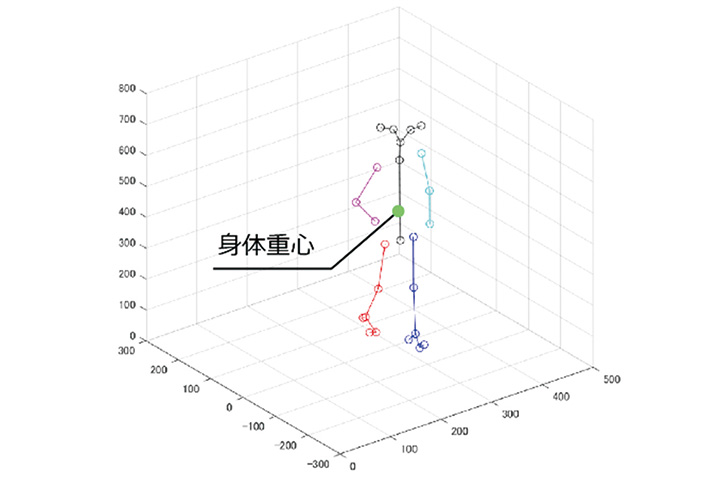

人の運動制御が専門です。いつどのように筋肉を動かせば思った通りの運動ができるのかを神経系が計算しています。しかし、具体的にどういう計算をしているのかは誰も知らないので、人の動きを計測することにより人の動きがどのように制御されているのかを研究しています。最近では、未就学児の歩行制御の研究を始めました。歩き始めの子どもがよく転ぶのは頭が重いなどの物理的な要因か、どういう制御が未完成なのかを明らかにするための研究です。

私たちは、特に何も意識せずに歩いていますが、神経系は常に次の着地について予測しています。例えば階段で、もう一段あるはずと思って登っていたが実際にはなかった時に「かくっ」となるのも、こういったシステムが神経系に備わっているからです。思った通りにできなかったという予測誤差は、神経系にとっては非常に重要な情報です。「思ってたんとちゃう!」というのは、M-1グランプリで優勝候補だったお笑いコンビが決勝前に敗れた時のコメントですが、私の研究のキーワードでもあります。

運動についてですが、練習でできたことが本番でできなかったのは何がどう変わったのかなど、研究して解明できると面白いです。人間の動作は複雑です。それだけに未知の世界を明らかにする楽しみがあります。いろいろな手法を組み合わせ、分析の仕方などを開発して研究し誰も知らないことを知ることは楽しいですね。

うまくいかない動きは、自分の脳や神経が一生懸命計算した結果です。人と比較してできていないように見えるかもしれませんが、人間の体の複雑さを考えると相当できています。筋力が落ちて思った通りに歩けないという経験をするからこそ、今ある体でどうやって動けばいいのかを一生懸命脳が計算します。思った通りできなかったという経験は、脳が計算方法を変えて新しい動きを作って行くという過程なので非常に大事です。失敗しつつも運動をやり続ける。やらなかったら脳はアップデートしません。できなかったことをポジティブに捉えて次に挑戦してほしいです。

2024年7月17日

【広島大学の若手研究者】防災学習で共生社会実現へのヒント考察

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授

小口 悠紀子さん

専門は日本語教育学

日本人も外国人もコミュニケーションで心地よく生きる社会に

私たちが学生のときに習う国語は、日本語母語話者を想定して教えている教科です。日本語教育は、日本語を第二言語(外国語)として学ぶ人(主に外国人)に教えることを指します。教育学的な観点はもちろん、言語習得や心理、文化、外国人に関する法律などさまざまな専門知識が必要で、これらの総称を日本語教育学と言います。

日本語教育を専門的に学べる大学は、世界にはほとんどありません。その中で広島大は日本語教育学専攻を作ったパイオニアで、日本語教育の多様な分野の研究者が多くいることで有名な大学です。私が広島大に進学したのも、その理由からです。

日頃は、日本語の文法習得や、どうしたら効率的に日本語を教えられるかという教授法の研究をしていますが、2018年の西日本豪雨の経験をきっかけに、地域の日本人と外国人がともに災害リスクについてコミュニケーションを取る重要性に着眼し、ともに集い、情報を共有しながら考える防災学習の実践と研究を始めました。

防災学習にはLEGOブロックやピクトグラムカードを用いました。私たちは豪雨災害の危険があると知ったとき、家族や友人たちとひんぱんに情報を交換しながら災害への備えや意識を高めていきます。しかし、このまちにきたばかりの人や外国人は危険な場所や過去の災害などローカルな情報を入手しにくいのが現状です。外国人が参加しやすく、参加者間の対話を促しやすいように、とブロックなどを用いることにしました。

外国人と日本人が接する場の一つに日本語教室があります。日本語教室は、日本人が「教える」、外国人が「教えられる」といった固定された役割と関係が生まれてしまいます。一方、今回、実践した防災学習では、LEGOブロックが上手い子どもが注目を浴びたり、災害経験のある外国人の話に、地域の日本人が耳を傾けたり、とコミュニティ内での役割が次々と変化していきました。その柔軟なコミュニケーションのあり方には、外国人の社会参加や共生社会実現へのヒントが詰まっていることに気付かされました。研究成果は海外でも公表、2021年度日本語教育学会奨励賞を受賞しました。防災学習のワークショップは、東広島市では、今後も年に2回行っていく予定です。参加していただけるとうれしいです。

日本語教育という専門性から、外国人市民の多い東広島市のまちづくりに貢献できるような研究をしていきたいと思っています。日本人にとっても外国人にとっても、コミュニティで心地良く生きることは大切です。コミュニケーションの力で地域の人と多文化共生の意識を醸成していくことができれば、と思っています。

2024年5月29日

【広島大学の若手研究者】がんに効く機能性材料を作る研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院 統合生命科学研究科 基礎生物学プログラム助教

高橋 治子さん

がんを知ることは生物を知ること。未来につなげたい

一番分かりやすくて身近なのは、コンタクトレンズや心臓の弁ですね。体の中に入れて体の機能を補ったり、治療効果を出したりします。体によくなじみ、体の中で機能を発揮することができるような材料を作るのがこの学問の分野です。

祖父が薬剤師で薬局を経営していたので、薬の知識があると人の体を良い方向に変えることができるということを体感して医療に興味を持ちました。大学では腎臓や心臓、肺の機能を一時的に代替する透析装置や人工心肺装置の操作・管理などを行う臨床工学技士の勉強をしていましたが、このまま医療現場に入るよりは新しい材料などを研究して良い物が作れたらと思い研究者になりました。

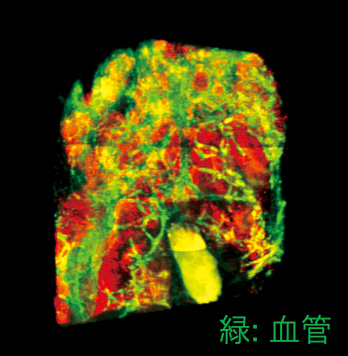

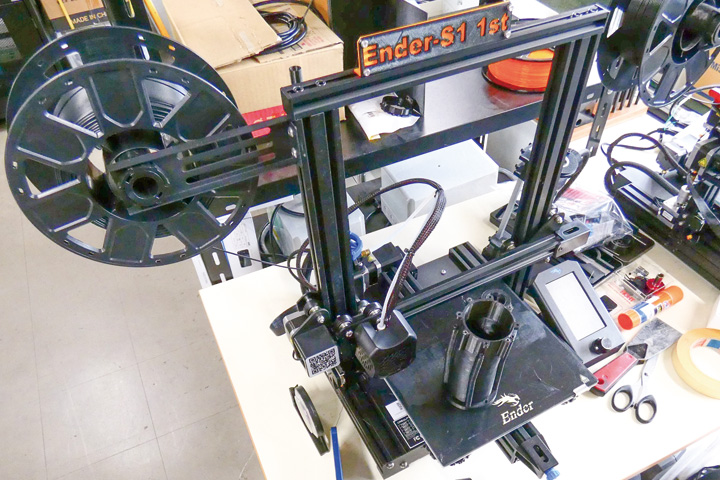

私の研究の柱は二つあって、一つ目は培養皿の上でがんの状態を再現して三次元的に組織をつくり、調べることができるようなモデルを作っています。二つ目は、人によってがん細胞のでき方や特性などが全く違うので、それぞれのがんに対して、殺したり、悪化を抑えて共生できるようにする機能性材料を作ろうと日々研究しています。

私は生物に興味があって、がんを知ることは生物を知ることだと思って今の研究をしています。私が仲間たちと考えて見つけたことや作り出した材料が、10年後20年後に少しでも、良くなる方向へつながったらすてきじゃないですか。

未知のことを新たに発見したり、自分が考えたことから何かを作り出すことができるとワクワクして面白いですね。研究は、大きな目標に対して仮説と検証の繰り返しです。料理を極めたりゲームをやり込んだりすることと近い感覚だと思います。

好きなことは、日々の研究ですね。研究環境が整っている広島大学で、ケニアやフィリピンなど世界各国の留学生と文化交流をしながら一緒に研究ができて毎日が楽しいです。研究が進まなくてしんどい時もありますが、教授や学生、学外の共同研究者など研究仲間が頑張って進んでいる姿を見て、私も頑張らなきゃあと思い自然と元気になります。

私たち自身の細胞からがん細胞が生まれてしまうので、がんは誰にでも起こり得る病気です。がんはそういう病気だということをもっと知ってもらいたいですね。今は、一人一人のがんのタイプに合わせた個別化医療が盛んになってきて、これから検査や治療法もどんどん進化していくと思われるので、それをうまく利用してがんと付き合っていくことが必要です。何より早期発見が大切なので検診を受けましょう。

2024年4月23日

【広島大学の若手研究者】スピントロニクスの技術を研究開発

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院先進理工系科学研究科准教授

黒田 健太さん

電子スピン顕微鏡の開発に世界で初めて成功

高校の物理の授業で問題に答えたごほうびとして、先生からおいしいアイスクリームをもらってうれしかったことで物理に興味を持つようになり、大学で物理を選択しました(笑)。

物理学の分野の一つで、物質の性質の仕組みを追究する学問です。例えばスマートフォンやパソコンには、シリコンなどの半導体(電気を流す・流さないを瞬時に切り替えられる物質)が必ず使われています。物性物理学では、なぜシリコンは半導体になるのかというところから原理を追究して、どうすれば半導体の性能を向上できるのかまで問いを展開させます。これを追究するために、量子力学(電子などが粒子と波の二面性を持っていることから記述される物理学)など高度な考え方を使います。

仕組みが分かった瞬間も楽しいですが、分かるまでの過程に醍醐味があります。どのように生きていくかという人生と同じで、研究は人の物語で仕上がります。

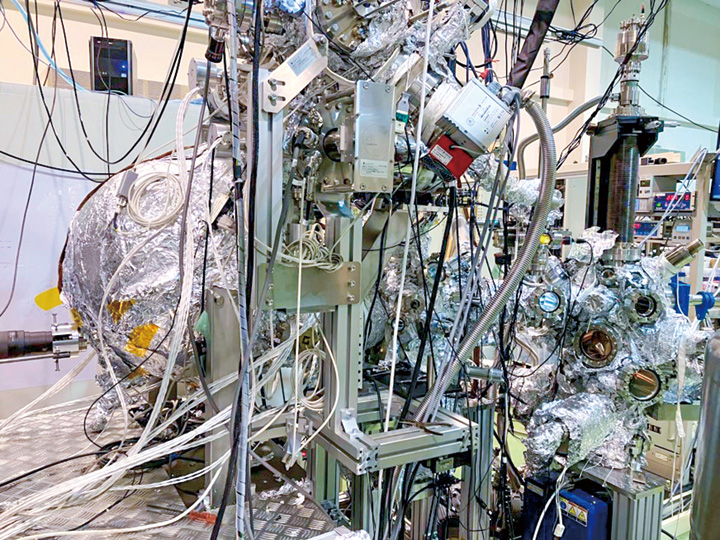

スピントロニクスという新たな技術に関する研究を行っています。従来のエレクトロニクスは電子の動き(電流)を使いますが、スピントロニクスでは電子のスピン(電子の自転)を使います。これをうまく使いこなせば超低消費電力なデバイスができると期待されているため、世界中で競って研究開発が行われています。

広島大学にある放射光科学研究所 (通称HiSOR) には、スピンを高感度で検出できる非常に貴重な技術があります。僕の最近の研究成果としては、このスピン検出技術と顕微鏡の技術を組み合わせて、数マイクロ㍍まで微小な空間で電子とスピンの動きを観察する電子スピン顕微鏡の開発に世界で初めて成功しました。理科の実験で微生物の動きを観察する光学顕微鏡がありますが、大ざっぱに言うと開発した電子スピン顕微鏡で半導体をのぞき込むと半導体内で電子とスピンがどのように動くか見て分かります。

開発した電子スピン顕微鏡を利用して超高精度に観察することで、電子とスピンの量子力学的世界を解き明かし、それをスピントロニクスの仕組みとして発展させることで長く続く豊かな生活の実現につながればと思います。

電子とスピンを可能な限り素早く制御することに挑戦します。これは、超短パルスレーザーという特殊なレーザーを使った超高速科学という研究分野で、アト秒(10のマイナス18乗秒)に迫る極短時間に起こる現象を追究します。スピン検出技術をさらに進化させて、電子とスピンの超高速な世界を見ることでその不思議な世界を表現したいです。

2024年3月28日

【広島大学の若手研究者】スマホ接続型眼底カメラ開発

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学病院眼科医/助教

水野 優さん

眼底疾患に対応、眼科医の遠隔診療に期待

県内のへき地の病院や、島しょ部の患者さんが多い県立広島病院で患者さんを診察していると、眼底疾患である糖尿病網膜症や緑内障にり患し、末期の状態まで進行している患者さんが多いことに気が付きました。早期に受診をしなかった理由を尋ねると、家の近くに眼科医がいなくて、眼科の受診がおっくうになっていたと答える患者さんが大半でした。

30年前には、糖尿病網膜症も緑内障も早期に病気を診断できても、進行を抑えることができず、失明を待つしかなかったのが現実です。しかし、近年は治療法が確立され、早期に診断・治療を始めれば失明を防げるようになってきました。眼科の受診が困難な患者さんを何とかしてあげたい、と思ったのが、遠隔診断に使うスマートフォン接続型の眼底カメラ開発のきっかけになりました。

コロナ禍で医療分野でも遠隔診療が進むようになり、そのタイミングで、研究開発に必要なスマホなどのデバイスや人工知能(AI)などが専門の大学内の先生たちとチームを組めたことが、眼底カメラの開発を加速させてくれました。

眼科医は、特殊なレンズと光を発生する光源を組み合わせて眼底を診ますが、それには熟練の技術が必要です。診断する眼科医の目を、そのままスマホとレンズで再現させたのが眼底カメラです。AIの技術を使って、眼底カメラで撮った動画から、正確な眼底の箇所を静止画として抜き出すことができました。眼底カメラの開発は、今年3月、中国地方の女性を対象にしたビジネスプランコンテストで大賞を受賞、これからの研究の励みになりました。

開発した眼底カメラを医療機器として承認してもらったり、保険診療で扱ってもらえたりできるよう準備を進めています。眼科以外の医療従事者が撮影した画像を、眼科医が遠隔で診断できる仕組みづくりを目指し、眼科受診困難者の解消に努めます。

大切なのは、テクノロジーだけで終わらせないこと。静止画像をもとにAIが診断できるようにしますが、データには必ず専門の眼科医をひも付けし、早期発見、早期治療に結び付けていきます。チームのメンバーを中心にスタートアップの企業を立ち上げ、今年中に社会実装ができれば、と願っています。

「人事を尽くして天命を待つ」ですね。命を預かる医学の世界では、人の最期の最期は神の領域です。ただ、そこに至るまでは、決してあきらめない、医者としての努力が求められます。これからも「みんなが100歳まで明るい世界を」を目標に掲げながら、一人でも視覚障がい者が減ることを願って、治療・研究に当たりたいと思っています。

2024年3月1日

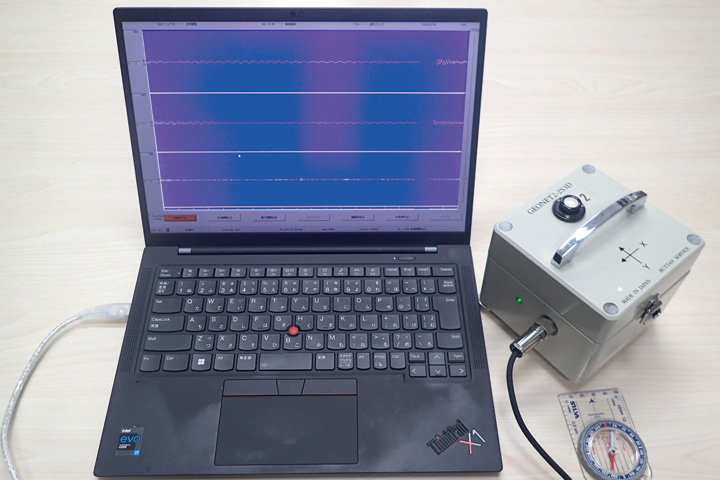

【広島大学の若手研究者】地震防災の研究 より精度の高いハザードマップを作成したい

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院先進理工系科学研究科 建築学プログラム准教授

三浦 弘之さん

AI活用、能登半島地震の実態把握

高校3年の時、阪神・淡路大震災が発生しました。当時、祖父母が神戸市内に住んでいたので、その被害を目の当たりにし、地震のエネルギーの大きさに驚きました。この地震をきっかけに、地震災害の軽減に役立つ勉強をしたいと強く思いました。

大地震がいつ発生しても、被害を最小限に抑えられる都市や社会をつくることを目指して研究しています。地震が発生した時の地面の揺れの大きさや建物の被害の大きさ、数などを詳しく予測して地震被害を軽減する研究と地震が発生した後、被害をいち早く把握するために、人工衛星や航空写真のリモートセンシング技術と地理情報システム(GIS)を利用し、どこでどの程度の被害が発生したのかを自動的に判定する技術の開発を行っています。

阪神・淡路大震災と熊本地震の被災地を捉えた約1万枚の航空写真データをAI(人工知能)に学習させ、画像に写った建物が倒壊しているかを誤差なく自動判別できるプログラムを開発しました。能登半島地震では、AIの技術を活用し能登半島を撮影した人工衛星の画像を分析して、早期に実態を把握することができました。さらに精度を上げて、今後の災害に生かしていきたいです。

いつ発生するか分からない地震に、限られた情報でチャレンジし精度を上げて予測するのはとても難しいですね。地震研究で得られた成果が、日本に限らず、世界のさまざまな地域で活用され災害軽減に貢献できることにやりがいを感じます。

自治体が公開している地震のハザードマップは、地盤の情報が簡略化されているので、AI技術を活用し場所ごとに地盤の詳しい情報を反映した精度の高い地震の揺れを予測して、より詳細なハザードマップを作成したいと思います。

現地に行き調査しましたが、耐震性が低い古い木造の建物が多く倒壊していました。道が崩落し孤立した集落が出ていたので、被害の状況の把握が難しいということを改めて感じました。県内でも今回の規模の地震が発生すれば、同じような被害が起こり得るので大地震がいつ起きても大丈夫なように備えを進めてほしいです。

自宅を安全な場所にし、自分の身は自分で守ることが防災の基本です。地震のハザードマップを見て自宅がどういう場所に建っているのか確認し、1981年より古い家屋は地震に弱いので耐震診断を受けて、危険であれば耐震補強などを検討することが重要です。日本全国どこに行っても安全な場所はないと思って、普段から地震などの災害対策を考えてほしいと思います。

2023年11月29日

【広島大学の若手研究者】目指す社会、大事にしたい価値を考える

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

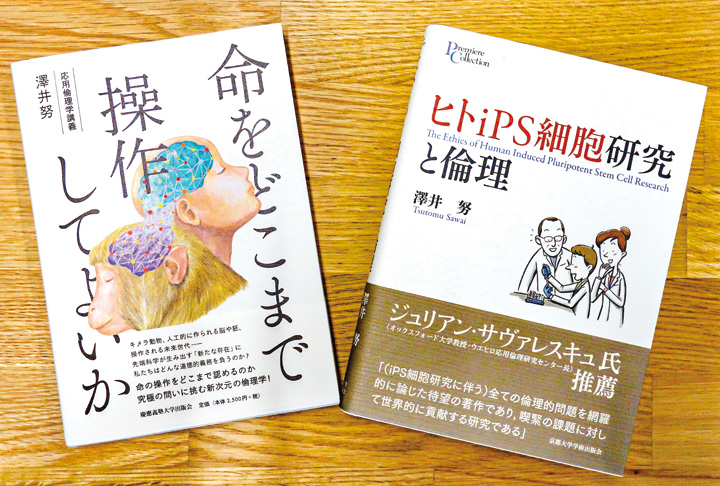

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科研究科 人間総合科学プログラム 准教授

澤井 努さん

先端科学技術の倫理的課題を研究

目指す社会、大事にしたい価値を考える

価値に関わる問題を議論し未来をつくる

倫理学が専門で、最近は科学・医学・工学の先端分野で生じる「ELSI/RRI」を研究しています。ELSIとは倫理的・法的・社会的課題(Ethical,Legal,andSocialIssuesの略)のこと。責任ある研究とイノベーションと訳されるRRI(ResponsibleResearchandInnovationの略)は課題が生じてから研究するのではなく、研究・技術の開発段階からどういう社会を目指したいか、社会でどういう価値を大事にしたいかを先行して議論する研究・実践です。

米を品種改良によって寒さに強くし収穫量を確保する、また食糧難を解決するために肉量が1.5倍の鯛を開発するのはどうでしょうか。新しい研究や技術は私たちの生活を快適にしてくれる一方で、食の遺伝子に介入することへの根強い抵抗感もあります。研究・技術が社会にもたらしうる課題を洗い出したり、複数の未来像を描き、そうした未来像から現在の研究・技術のあり方を問い直したりする研究をしています。

科学者などは自然・生命現象を解明するという意味で事実を扱いますが、倫理学者は個人・社会がどうあるべきかという価値を扱います。私は応用倫理学者として、事実と価値の接点で研究しています。

父親はインド哲学が専門の宗教学者で、兄はイスラーム哲学が専門の宗教学者。おのずと宗教学や哲学、倫理学に興味を持ちました。修士課程では近世の日本思想を研究していましたが、オックスフォード大学に留学した際に応用倫理学分野の第一人者であるジュリアン・サヴァレスキュ教授に師事しました。

サヴァレスキュ教授との初回ミーティングで山中伸弥教授のノーベル賞受賞の報道が話題になり、「今は賞賛ムードのiPS細胞だけど、これからどんな問題が提起されるかはまだ考えられていない。面白いテーマでは?」と提案されました。研究の先にどんな問題が生じるのか、研究をどこまで進めるのか、そしてそもそも自分はそうした問題にどう答えを出したいのか。今では研究者としてそうした問題に取り組んでいます。

こうした議論はどうしても研究者が中心になります。生活に強く関連しているにもかかわらず、生活者が議論に参加する機会はほとんどありません。私は研究や技術の開発段階から社会を巻き込んでいきたいと思っています。国民全員で議論するのは不可能ですが、さまざまな層の人が集まり私たちの社会の未来を考える機会や議論する場をつくりたい。その一環として今年9月に、高校生や大学生・大学院生を対象にイベントを実施しました。

研究・技術開発の先に、私たちや将来世代が利益・不利益を受け取りますよね。重要な問題を社会で考えて、よりよい答えを見つける。そうした一度出した答えも時代に合わせて更新しながら、未来を全員でつくっていきたいと考えています。

2023年10月22日

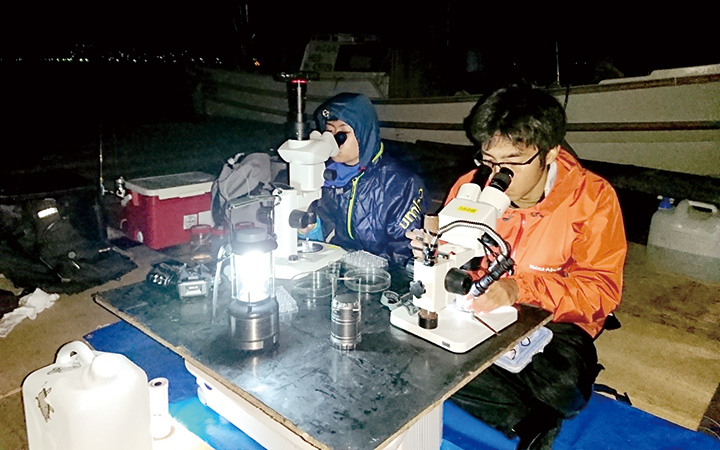

【広島大学の若手研究者】漁業も生態系も守りたい

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院統合生命科学研究科 助教

河合 賢太郎さん

専門は魚の繁殖生態

漁業も生態系も守りたい

大学3年時から主に広島湾のクロダイの産卵生態について研究を続けています。釣り人からは、〈ちぬ〉の名で親しまれ、日本人には身近な魚ですが、産卵生態はほとんどわかっていなかったため、クロダイについて調べてきました。

私は主に瀬戸内海の魚の産卵を調べていますが、その方法は四つあります。一つ目は魚を釣って生殖腺組織や耳石を観察する方法です。生殖腺の発達状態や耳石を調べることで、魚の産卵年齢などを特定することができます。二つ目は、海水魚の多くが大量の卵を海中にばらまくように産卵する性質を利用しています。ネットを海中に落として卵をすくい、その分布などから産卵期や産卵場を特定していきます。三つ目は魚に超小型の発信機を取り付けて追跡し、魚の行動を調べるバイオテレメトリという技術です。産卵魚の行動を秒単位で明らかにすることができます。

四つ目は海水に含まれる生物由来のDNAを解析する環境DNA調査です。この調査は海水をくむだけですむため、貴重な産卵魚を殺す必要がなく、資源保護や調査コストの削減の面からも優れています。

一言でいうと、クロダイが人間のつくりだした生活・環境に合わせているということです。産卵期は、30年前と比べると、水温上昇の影響で2週間ほど早くなっていると考察できました。産卵場所は、かき養殖場のいかだ近くで、日没前後に盛んに産卵していることがわかってきました。クロダイは産卵期のあいだ、1カ月間ほぼ毎晩産卵します。産卵に必要なエネルギーの補給(摂餌)を考えた時、養殖場には餌となる付着生物が多く、餌を探す手間も省けます。大型のクロダイにとっては、養殖場は高級マンションのように居心地の良い場所になっているのでしょう。

瀬戸内海を代表する高級魚として知られるキジハタの産卵生態研究を進めています。キジハタは世界的には絶滅危惧種ですが、瀬戸内海では漁獲が増えている魚です。瀬戸内海のキジハタの生態を調べることが、世界のキジハタを増やすモデルになればと思っています。また、昨年11月から今年3月まで南極観測隊員の一員として参加し、暗く冷たい南極の海に住む魚の謎に包まれた産卵についても研究しています。

身近な魚の産卵研究を通じて、漁業者の生活と魚の生活(生態系)のどちらも守るためには、どのようにバランスをとればいいか考えていきたいです。産卵期の魚は脂が乗らず高値が付かないため、漁獲を控えて資源を増やす、旬の時期には脂がのった魚を適正量獲り、みなさんにおいしい魚を食べてもらう、というのが一つの理想形です。おいしい魚を食べ、魚に興味を持つ人が増えてくれることが、漁業者の生活と生態系を持続的に守るための第一歩と考えています。

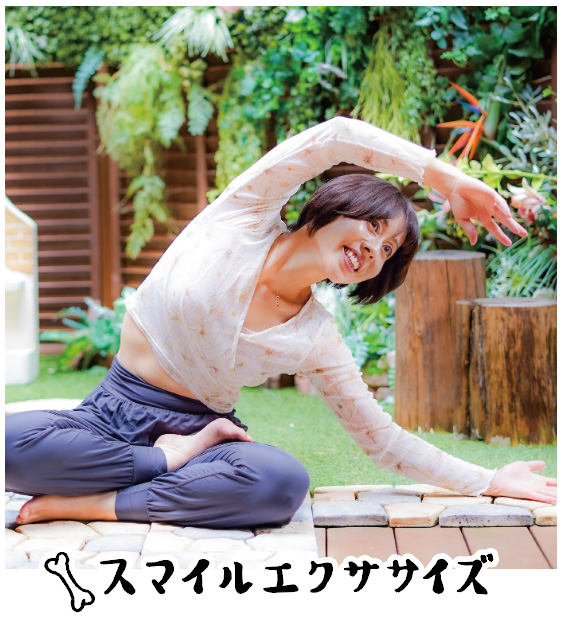

2023年9月27日

【広島大学の若手研究者】骨から全身を元気に若返り スマイルエクササイズの開発・研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院人間社会科学研究科 准教授

黒坂 志穂さん

専門は健康科学

骨から全身を元気に若返り

スマイルエクササイズの開発・研究

私は4歳から20年間、競泳競技を行ってきました。しかし、日々のトレーニングにも関わらず、骨は弱く、低体温で、常に体のだるさや眠気がありました。アスリートにも関わらず、このような不健康に疑問を感じ、筋トレや筋膜リリース、ストレッチなど考えつく方法をすべて実践したのですが、全く改善しませんでした。そんな時、骨の健康法を提唱している勇崎賀雄先生に出会い、理論を学び実践するうちに、みるみる体が健康になり、今では幼少期よりも元気に溢れ、快活になりました。そのため、現在は「骨」に着眼した健康効果の検証を行っています。

骨は白くて硬いだけの運動器だと思われがちですが、実は違います。血液を造り、カルシウムの調整を行い、免疫細胞をつくり、ホルモンの調整まで行って体を支えています。血液の99%を占める赤血球は酸素を運搬し代謝をつかさどっているので、骨を元気にすることは代謝系統全般を活性化することに直結します。また、骨は単体として強化した際の骨密度の増加のみならず、骨の端っこである「関節」へアプローチすることで、適切な可動域を改善できます。さらに全体として「骨格」を構成しているので、そのゆがみを調整することで、総合的な体のバランスを改善することが可能です。

大腿骨を骨折すると、4~5人に1人が1年以内に死亡するというデータがありますが、死に至らなくとも、骨量が減ると全身の臓器に悪影響が出ることが報告されています。この背景には、骨を作る細胞の働きが関係しています。骨芽細胞は、骨をつくる際に、たくさんのホルモンを分泌しており、それが血管を通じて他の臓器に送られ、全身の臓器の機能を向上させるー若さを保つ働きをしています。そのため、骨粗しょう症になることは、骨折のみならず全身の老化も進んでしまうことに留意しなくてはなりません。

骨は、「負荷」と「振動」を与えることで強くなります。またそれらは低強度で良いことが判明しており、簡単な貧乏ゆすりや、手に空気を含んだ状態で関節をポコポコ叩くなどの方法で、イスに座った状態でも、気軽に骨は強化できます。

実際に、私が実施している体操教室では、全体のプログラムの3分の2をイスに座って行いますが、参加者の方々の骨は強くなり、運動機能は改善し、姿勢も美しくなっています。また、顔の骨も加齢により骨粗しょう症になるのですが、頭蓋骨にアプローチし、しわの減少や小顔効果など、実際に見た目が若返る効果も実証されています。

ツイッターやインスタグラムで無料の教室情報を発信しています。ぜひフォローして参加ください。

2023年8月28日

【広島大学の若手研究者】制御モデル化し設計開発 産業応用視野に人材育成にも力

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

大学院先進理工系科学研究科 准教授

脇谷 伸さん

研究分野は制御工学

制御モデル化し設計開発

産業応用視野に人材育成にも力

制御とは、何かを思い通りに操ることですが、現在の世の中では、大半のモノは制御され、その技術は自動車やロボット、電気製品、工業機械など、いろいろなところで産業応用されています。モノを思いのままに動かす面白さと、新たな可能性を追い求め研究を続けています。

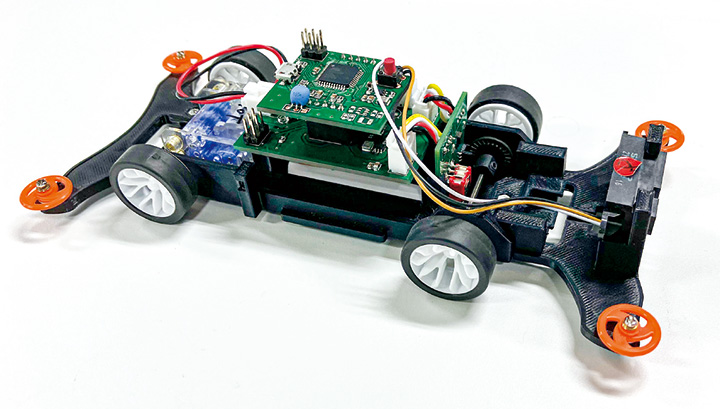

今、取り組んでいる研究テーマです。MBDに基づく制御システム開発では、実機(制御対象)およびコントローラ挙動をすべて数理モデル化し、バーチャル空間でシミュレーションによる検証を行いながら最適な制御システムの設計開発を行います。MBDを活用することで、実機(モノ)ありきで、制御の検証を進めていくのと違って、製作工程の大幅な短縮やコスト削減が図れることから、近年、産業界で積極的に導入が進んでいます。

ただ、実際には制御対象の完璧なモデル化は難しく、ある程度のモデルをつくってコントローラ構造を決定したら、実際にモノを動かしながらデータを取得し、コントローラを再調整するという大きな枠組みで、設計開発を進めています。

サッカー選手を例にとると、対戦相手やフィールド(制御対象)を事前にモデル化し、選手自身(コントローラ)の動きをイメージトレーニングするまでがMBDによる制御システム設計。実践を通じてさらに相手の情報を収集して自身の動き(制御の方法)を修正していくといったイメージです。これをモデルとデータを融合したスマートMBDと呼んでいます。

実際の産業現場では、MBD概念はわかるものの、実際の仕事にどのように適用すべきか悩むエンジニアが多く見受けられます。

このため、2016年にMBDの専門人材を育成する「MBD基礎講座」が広島大に設立され、19年には「デジタルモノづくり教育研究センター」が内閣府の交付金を受け発足、社会人を対象に人材育成のカリキュラムを構築しました。これらの活動によって培われた広島型MBDの振興と普及を使命に、広島大発のベンチャーを興すことになり、21年、(一社)デジケーションを設立しました。

デジケーションでは、数学(算数)・理科・プログラミングなどを横断的に活用する力としてMBD的思考を提唱しています。自動車を題材としたMBD的思考を育む教育を小学生から大学生まで一気通貫して実施する取り組みも行っています。もともと教員志望だったこともあり、研究と同じくらい、教育にも比重を置いています。

難しい数式を使ってモノが動く真理を追究するのが制御工学。ただ、産業応用を考えたとき、コントローラが複雑すぎると使う側の企業からは敬遠されがちです。難しい数式から要点を抽出し、性能を担保しながら使いやすいコントローラを構築する―。産業応用を意識した研究のだいご味でもあり難しさでもあります。