2025年11月25日

【広島大学の若手研究者】楽しみながら英語で伝える力を養う

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学外国語教育研究センター助教

山内 勝弘さん

専門は英語教育学の研究

■教育者・研究者をめざすきっかけ

英語教師だった祖父の影響で、小さい頃から英語の教師に憧れていました。ハワイ大学への留学では、多読研究の第一人者の授業を受けて大きな刺激を受け、さらに別の研究者から自分の研究を高く評価していただいたことが、大きなきっかけとなりました。

■専門分野

専門は英語教育学で、英語多読とビブリオバトルを組み合わせた学習法に焦点を当てた研究をしています。英語多読とは、辞書を使わずに自分のレベルに合った英文を「たくさん」「楽しく」読む学習法で、速読力や語彙力、英語を日本語に介さず英語のまま理解する能力を育てます。

授業では、学生が多読した本の魅力を英語で3分間紹介し、質疑応答や投票を行う「ミニ・ビブリオバトル」を実践し、楽しみながら英語で伝える力を養い、コミュニケーションの活性化にもつながっています。

■成果

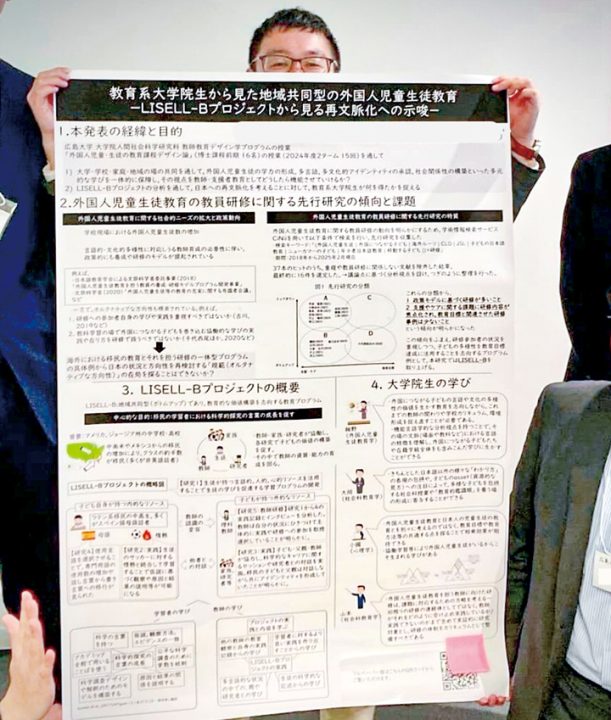

英語多読とビブリオバトルを組み合わせた研究発表や、国際学会でのワークショップ開催(写真1)などの活動が評価され、「Bibliobattle of the Year(ビブリオバトル・オブ・ザ・イヤー )2023」で新人賞を受賞しました。自分の研究の方向性が間違っていなかったと思えて、とてもうれしく光栄でしたね。

■教育・研究の魅力とやりがい

研究で得られた知見を教育に生かし、教育の中で得た気づきを研究に還元できることが魅力です。研究成果を論文などで発表することで、多くの人に伝え社会へ貢献できます。また、学会では同じ分野の研究者と出会い、互いに刺激を受けながら研究の幅を広げていけるのも大きな魅力です(写真2)。

■英語を学びたい人へ

英語学習は、絵本などやさしい本から始め、楽しく続けることが大切です。「ロビンソン・クルーソー」などを簡単にした多読用の「段階別図書(グレイディッド・リーダーズ)」は、レベル別に読書力を高めることができるように、単語や文法などが調整されています。 電子書籍(有料)や広島大学の図書館でも読むことができます。

(日川)

2025年10月14日

【広島大学の若手研究者】数字や指標に表れない価値に光をあてる

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院人間社会科学研究科教育学部准教授

南浦 涼介さん

専門は教育方法学・外国人児童生徒教育学の研究

■専門分野は

一つ目は 教育方法学 です。学校の授業やカリキュラム、評価のあり方を考える分野で、「良い授業とは何か」などを分析・検討し、具体的な授業づくりの方法を探ります。

二つ目は 外国人児童生徒教育学 です。外国につながりを持ち、日本語を母語としない子どもたちが学校生活に参加できるように、どのような教え方や学びの仕組みが必要かを考え、言語や文化の違いを前提に教育のあり方を検討します。福祉的支援にとどめず、力を育て社会参加を促す視点を重視しています。教育学と外国人児童生徒教育学の2つを行い、多様な子どもがともに学ぶ「多様性の教育学」に基づく教師教育を行っています。

■数値では測れない価値に光をあてる

学校では、テストなどの点数によって評価が行われています。教育の成果は、しばしば数字や指標で測られますが、そこに表れない大切な価値も少なくありません。子どもたちの言葉や関わりの中から良さを見いだし、自信や成長につなげていくことも大切な評価のあり方だと考えています。そうした価値に目を向け、数字にする一歩手前の段階でその意味を改めて考え直してみること。これこそが、一つの評価の発想なのではないでしょうか。私たちの研究は、数字や指標に表れない価値に光をあてることを目指しています。

■教師に寄り添う伴走者として

近年、教師の専門性が軽視され、教師は不安の中で模索しています。私たち研究者は、教師の不安を整理しながら授業や学校づくりの取り組みを外側の視点から「良い学校とは」どういうものかなどを見通し、取り組みに価値を意味付けていきます。教師や子どもたちの日常には、数値化しにくい地道な営みが多く、誰が見ても優れた授業だけでなく、普段の実践の中に教育の意味や成長の芽が隠れています。私たちは、教師の伴走者として、多様な教育情報を組み合わせその価値をすくい上げ、どんな価値があるのかを明らかにし、新たな可能性を示すことで、教師の不安を力に変え、教育をより豊かに発展させていけるのではないかと思います。

2025年9月23日

【広島大学の若手研究者】低コストで手軽に極低温を実現し、広く科学の発展に役立ちたい

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院先進理工系科学研究科 准教授

志村 恭通さん

専門は物性物理学の研究

■研究者をめざすきっかけ

小学校高学年の頃、新幹線の中でジャンプしたら車両だけが進み、自分はドアにぶつかるのではと考え、実際に試してみました。予想通りにはならず、「なぜだろう」と疑問を抱き、自分でじっくり考えることが好きでした。

高校時代は、物理が得意ではありませんでしたが、一度理解できると、シンプルな原理からすべてがつながり、手に取るようにいろいろな現象が説明できることを実感し、その面白さに魅了されました。その体験が大学で物理学を学ぼうと思ったきっかけです。

■専門と研究内容

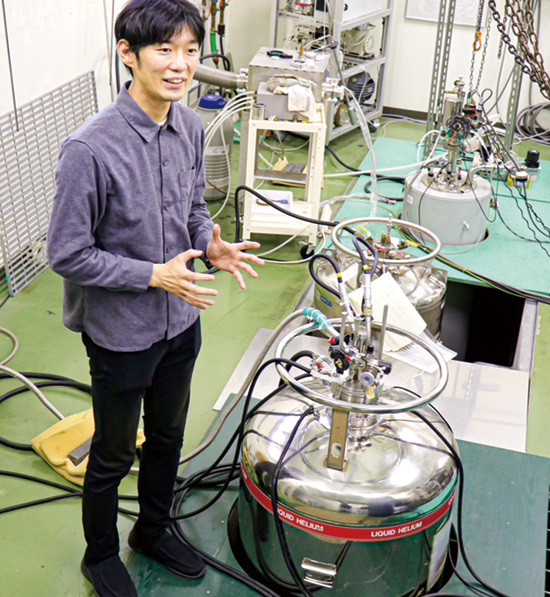

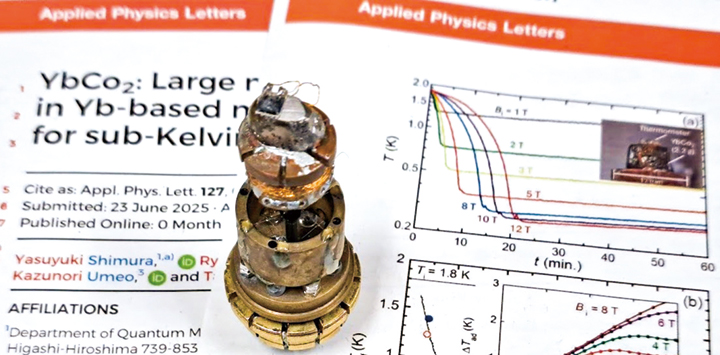

私の専門は、物質の性質を解き明かす「物性物理学」という分野で、物質を形成する電子の運動から物質の性質を解き明かす学問です。物質には温まりやすいものとそうでないもの、磁石につくものとつかないものがあります。これらは、原子の中にある電子が集まり、ぶつかり合ったり反発したりすることで生まれます。

私は特に「極低温の物性」に注目しています。物質を高い温度にすると、電子が激しく運動するため本質が見えにくくなりますが、低い温度にすると電子は落ち着き、本来の性質が見えやすくなり、新しい現象が現れることがあります。最低温度は「絶対零度」と呼ばれるマイナス273・15度ですが、マイナス273度まで下げるのはとても大変です。

私は、銅などの周期表に載っているさまざまな元素を組み合わせて、磁石になりそうでならない不安定な状態をつくり、冷却に生かそうとしています。低コストでより手軽に極低温を実現することができれば、宇宙科学や量子情報などの未来の科学を支える土台になると考えています。

■読者に

同調してみんなと同じことをするのではなく、「誰もしていないからこそやってみよう」と思う気持ちを大事にしてほしいと思います。

自分が興味を持ったことには、たとえ批判があっても恐れずに積極的に挑戦してほしい。そうした歩みの中にこそ、新しい発見や科学技術、未来につながる可能性があり、やがて周囲も認めてくれるでしょう。

2025年8月26日

【広島大学の若手研究者】少ない放射線被ばくで撮影できるCT装置の開発

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院先進理工系科学研究科 准教授

檜垣 徹さん

専門は画像工学の研究

■専門は

専門は、画像工学です。主に病院で扱うようなコンピューター断層撮影(CT)や核磁気共鳴画像化法(MRI)などの医用画像を入力とし、画像中の目に見えないような情報を抽出したり、画像から病変の部位を自動的に指摘したりするような医用画像処理などについて研究しています。

■研究内容

医用画像処理は、情報科学の研究者と医学の研究者、医療機器メーカーとの協力が必要です。私たちの研究グループでは、広島大学の情報科学部と医学部、医療機器メーカーが連携して共同研究を行っています。

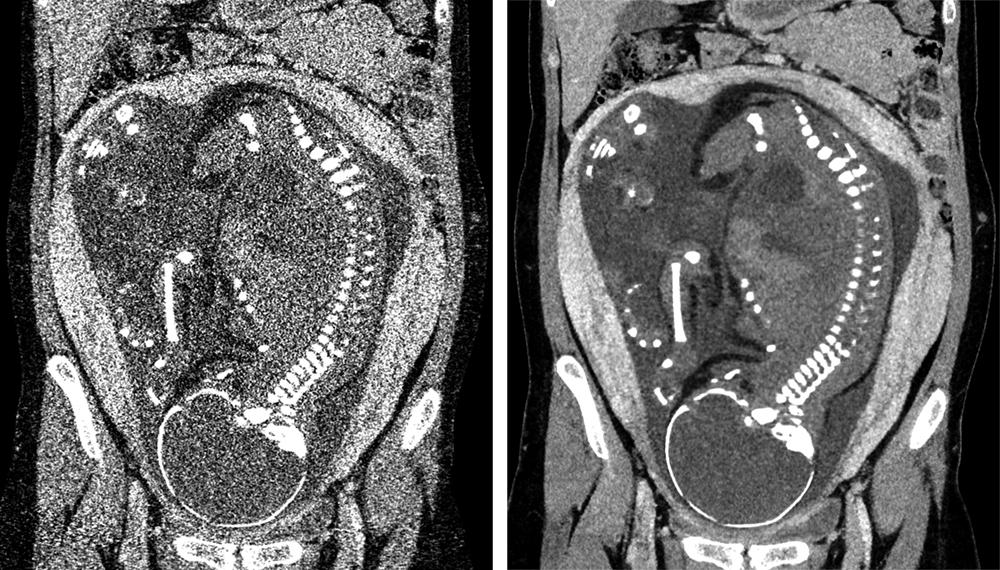

研究テーマの一つとして、少ない放射線被ばくで撮影できるCT装置の開発を行っています。CT撮影には放射線を用いますが、少ない被ばくで撮影すると画像のノイズが増えてしまい、正確な診断を行うことができなくなります。私たちの研究グループでは、近年注目されている深層学習の技術を応用し、画像のノイズを抽出・除去することで、少ない被ばくで撮影したにも関わらず高画質な画像が得られるCT装置を開発しました。ノイズの多い画像とノイズの少ない画像をペアにしてニューラルネットワークを学習することで、画像のノイズを抽出・除去することができるようになります。

■研究の成果

若年者や胎児は特に放射線感受性が高く、できるだけ低い被ばくでCT撮影することが望まれます。左の図1の写真をご覧ください。このケースでも非常に少ない被ばくで撮影したため、従来の上の画像ではノイズが多く見にくい画像となっていますが、私たちの開発した手法で処理した下の画像では、高い画質の画像を得ることができました。現在では多くのCT装置メーカーが類似した技術を開発しており、患者さんに優しいCT検査技術が広がっています。

■これからの研究目標

私たちの研究グループでは、基礎的な技術開発から臨床応用までを見据えた研究を行っています。今後も放射線診断医とディスカッションしながら、臨床の現場で役立つ新しい手法を開発するなど、社会に貢献できるような研究を行っていきたいです。

2025年7月15日

【広島大学の若手研究者】アフリカの現地に根差した教育法を研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大IDEC国際連携機構教育開発

国際協力研究センター(CICE)准教授

坂田 のぞみさん

専門は開発途上国の教育開発学の研究

小・中・高校で、ダンスを習っていました。ヒップホップの起源は、アメリカで生まれたとされていますが、そのルーツをさかのぼるとアフリカからアメリカに渡ってきた黒人たちのコミュニティで生まれたダンスだと知り、アフリカに興味を持ちました。

大学2年の時にアメリカの大学に編入学し、ダンス学と人類学を学ぶ中で、開発途上国について知り、現地の人に貢献したいと思いました。

私は、教育に興味があり教員免許を取得していました。教育は貧困への貢献度が高いので教育学と人類学を掛け合わせた修士課程に進み、アフリカの教育を本格的に学びました。タンザニアで3カ月、国連機関であるユニセフの研修生として働きました。チャイルドフレンドリースクールの授業を見学し、知識を詰め込むのではなく子どもが主体的に学習に取り組む教育法が行われていることを知りました。しかし、子ども中心の教育法を開発途上国で実践することに疑問を持ち、イギリスの大学で、子どもに焦点を当て子ども中心の教育法について研究しました。子どもの経験や成績と子ども中心の教育法との関連性は、理想とは程遠かったですね。

アフリカの教育開発に関する研究を始めて11年目です。現地の教師がどのように子どもたちに教えるのかという教育法の研究をしています。西洋では、教師中心の教育法ではなく、子どもを中心とした教育法が良いとされていますが、私は、現地の文化などを考慮せずに子ども中心の教育を行うことを問題視しています。それは、子ども中心の教育法を開発途上国で行っても、机や教科書がない劣悪な環境の中では理想と現実のギャップがあるからです。現地の文化を出発点にして、どんな教育法が現地に合い望まれているのかなど、現地の価値観に根差した教育法を研究して学術論文などで発信しています。

開発途上国の研究者と共同で研究したり、興味を持ったことに疑問を持ちながら研究を進めると見えてくるものがあり、とても楽しいです。

2025年6月18日

【広島大学の若手研究者】畜産物の安定供給と安全確保に貢献する

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学酪農エコシステム技術開発センター准教授・獣医師

鈴木 直樹さん

専門は家畜感染制御学の研究

センターでは、教育と研究を目的に乳用・肉用牛、山羊などを飼育しています。次世代のスマート酪農施設として、哺乳・搾乳ロボットや個体行動管理システムなどを導入した家畜舎を備え、安定的な乳生産を可能としています。

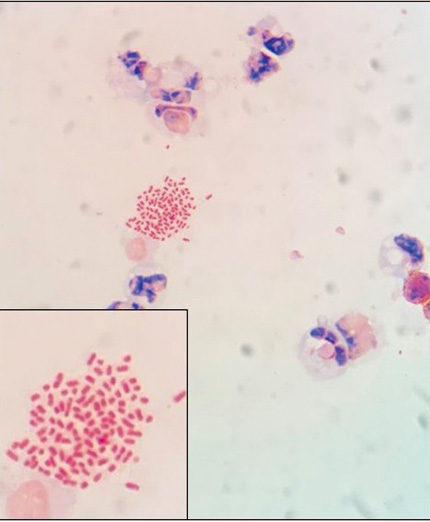

家畜に感染する病気の原因となる細菌などの病原体や感染のメカニズム、感染症の予防や対策などを研究する学問です。家畜や畜産物からヒトに感染する人獣共通感染症の制御を通じて人間の健康を守る役割も担っています。

感染症がまん延すると、食物がなくなります。食の安定供給を担保する上で、家畜の感染症制御は重要です。同時に、食品由来人獣共通感染症(食中毒)の病原体を農場レベルで制御し、食の安全確保にも貢献したいと考えています。

従来の乳房炎の診断は、微生物検査などを細菌培養により実施していたので、菌の検査結果が出るのに最短でも一日以上かかり、薬剤耐性菌の問題解決手段として感染症の迅速な診断技術の開発が求められていました。いかに早く原因を特定し根拠に基づき治療していくかが大事です。そこで、獣医師としての臨床経験を生かし2021年から、乳房炎迅速予後判断技術の開発に取り組み、診療現場で使用している顕微鏡や遠心機を使って約30分で診断できる技術を開発しました。乳房炎迅速予後判断技術の普及活動を行い、多くの診療所で活用されています。現在はAI(人工知能)を活用した検査の自動化技術開発に展開しています。

これからはAIを使いこなすことも大事ですが、基礎となる知識の詰め込みも依然大事です。最低限、教科書の内容を完全に理解できるようにならないと、自分の発想が生まれてこないと思います。教科書を徹底的に勉強した上で、自分の興味があることについて考え、興味があることを大切にしてほしいです。

2025年5月21日

広島大学輝く学生にズームイン!! 学生ビジネスプランコンテスト 全国大会でグランプリ

片桐萌絵さんは、2月に大阪で開かれた学生起業家の登竜門、第21回学生ビジコンキャンパスベンチャーグランプリ全国大会(CVG)(日刊工業新聞社主催)で経済産業大臣賞(ビジネス大賞)に輝いた。祭りを守りたいという片桐さんの熱い思いが、高く評価された。

日本の祭りなど伝統的な民俗芸能を持続的に次世代へ受け継いでいくための民俗芸能専門コンサルティングを提案した。

地元の愛知県で約700年続く伝統的な花祭に、幼いころから参加し自らも祭りの担い手として活動した。みんなが一体となって熱くなり、人と人とのつながりをつくる民俗芸能は、現代社会にとっても重要という。近年、少子高齢化による担い手不足と世帯数の減少による資金難で10年後には日本中の大好きな民俗芸能がなくなってしまうと危機感を持ち、学業の傍ら2023年10月に民俗芸能を守る任意団体「とらでぃっしゅ」を立ち上げた。

昨年7月に行われた三津祇園祭(東広島市安芸津町)では、大名行列に同コンサルティングの二つの軸、参加者増加プログラム(広報活動を通じて、観覧者数を増やす)と担い手公募プログラム(祭りの担い手を有料で公募し、祭りの体験を提供する)を企画し運営。高齢化で担い手の規模が約80人と減少していたが、150人まで回復した活動実績を報告した。事業を通して、民俗芸能の保存と継承、地方創生の実現を目指す。

言葉で表現できないほど、うれしく応援してもらった多くの人たちに感謝。うれしい気持ちを忘れずに、等身大の自分でビジネスを頑張りたい。

4月下旬に「とらでぃっしゅ株式会社」を設立した。利益を一番に追求するのではなく、祭りが好きという自分の気持ちと地域の人たちに寄り添い、思いを大切にしながら「片桐さんだったら、地域の民俗芸能を任せられるよ!」と安心して託してもらえるように頑張りたい。

2025年4月16日

【広島大学の若手研究者】がんに効く機能性材料を作る研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大大学院統合生命科学研究科

基礎生物学プログラム助教

高橋 治子さん

専門は生体材料学

一番分かりやすくて身近なのは、コンタクトレンズや心臓の弁ですね。体の中に入れて体の機能を補ったり、治療効果を出したりします。体によくなじみ、体の中で機能を発揮することができるような材料を作るのがこの学問の分野です。

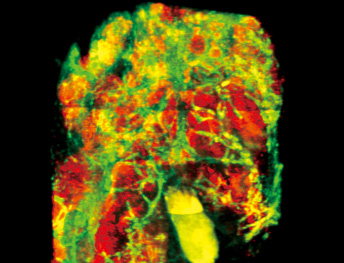

私の研究の柱は二つあって、一つ目は培養皿の上でがんの状態を再現して三次元的に組織をつくり、調べることができるモデルを作っています。二つ目は、人によってがん細胞の特性が全く違うので、それぞれのがんに対して、殺したり、悪化を抑えて共生できるようにする機能性材料を作ろうとしています。

私は生物に興味があって、がんを知ることは生物を知ることだと思って研究をしています。私が仲間たちと見つけたことや作り出した材料が、数十年後に少しでも、良くなる方向へつながったらすてきじゃないですか。

未知のことを新たに発見したり、自分が考え何かを作り出すことができるとワクワクして面白いですね。研究は、大きな目標に対して仮説と検証の繰り返しです。料理を極めたりゲームをやり込んだりすることと近い感覚だと思います。

好きなことは、日々の研究ですね。研究環境が整っている広島大学で、ケニアやフィリピンなど世界各国の留学生と文化交流をしながら一緒に研究ができて毎日が楽しいです。研究が進まなくてしんどい時もありますが、教授や学生、共同研究者など研究仲間が進んでいる姿を見て、私も頑張らなきゃと思い自然と元気になります。

私たち自身の細胞からがん細胞が生まれてしまうので、がんは誰にでも起こり得る病気です。がんはそういう病気だということをもっと知ってもらいたいですね。今は、一人一人のがんのタイプに合わせた個別化医療が盛んになってきて、これから検査や治療法もどんどん進化していくと思われるので、それをうまく利用してがんと付き合っていくことが必要です。何より早期発見が大切なので検診を受けましょう。

2025年3月18日

【広島大学の若手研究者】機能性色素や高分子を扱う研究

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学 大学院先進理工系科学研究科

応用化学プログラム 機能性色素化学研究室 准教授

今任 景一さん

専門は化学

専門は、色素(色を示したり光ったりする物質・分子の総称)と高分子(プラスチックや樹脂、ゴムなどの材料の総称)です。色素の中でも機能性色素(光や力、電気などの外部刺激に応答して色などの性質や分子の構造が変わる色素。身近では調光レンズなどに使われている)と高分子を掛け合わせて、スマート(刺激応答性)高分子材料を開発しています。

大学4年生の時に、高分子の研究室に配属されました。それまでは、化学にはあまり興味がなかったのですが、研究をしていくうちに化学の楽しさに目覚めました。2019年に広島大学に赴任してからは、もともとの専門である高分子と現在の所属研究室の専門である機能性色素を掛け合わせた研究を始めました。

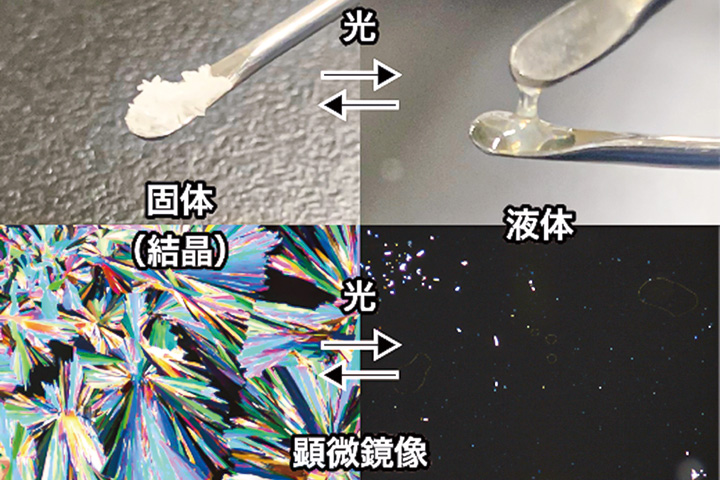

光で液化したり固化したり、力を加えると色が変化したり発光したりするなどのさまざまな機能を示す、機能性色素を開発しており、これらを高分子に導入することで新しい機能を持った材料を作っています。現在は特に、接着剤と人工筋肉の開発に力を入れています。

資源循環の観点から、製品の使用後に外部刺激により各材料に解体できる接着剤の需要が高まっています。そこで、車などの金属と樹脂、樹脂と樹脂の接着を想定し、光刺激で解体できる接着剤を試作しています。固体やガラス状態では強く決着する一方、特定の光(紫外線や可視光など)を当てると液体になって剥がれます。このような光解体性接着剤が利用可能になると、リサイクルしやすくなり資源循環に貢献できるのではないかと思います。

従来の硬い金属でできた危険なロボットと異なり、柔らかく人に接しても安全なソフトロボットが注目されています。そこで、ソフトロボットの動作を担う柔らかな人工筋肉(そのものが伸縮する材料)を作っています。これまでに、従来の硬いロボットや人の筋肉と同様に電気刺激に応答して繰り返し作動する材料の開発に成功しました。

2025年2月18日

【広島大学の若手研究者】第24回大佛次郎論壇賞受賞

プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授

藤原 翔太さん

専門分野は近代フランス史

近代フランス史、特にフランス革命・ナポレオン時代の地方行政の歴史を研究しています。研究のきっかけは、高校の世界史の教科書にフランス革命の激動がナポレオンの登場によって終わりを告げたという説明に疑問を持ったことですね。それから20年間研究を続けています。

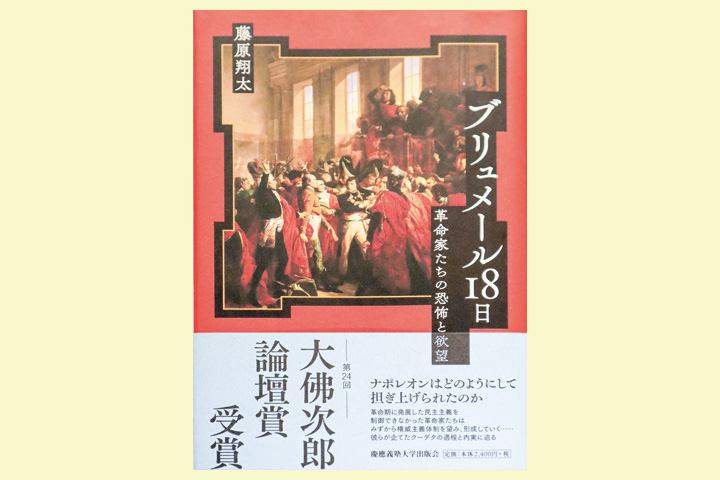

小説、ノンフィクション、歴史記述など幅広い分野で活躍した作家・大佛次郎氏の業績をたたえて2001年に新設。優秀な学術論考を顕彰します。

ナポレオンが1799年、総裁政府(フランスの行政府)から実権を奪い権力の座についた軍事クーデター「ブリュメール18日」の事件に注目しました。これまでの歴史観では、権力欲に取りつかれたナポレオンの視点から語られてきましたが、フランス革命の成果を守るためにナポレオンを権力の座に引き上げた革命家たちの視点に立ってクーデターのプロセスを考察し明らかにしました。現代社会でも、実行力のあるリーダーばかりに注目が集まりがちですが、視点を変えてリーダーを支援する一般の人々が抱える不安や恐怖にも注目する必要があると思います。

歴史研究として一つの現実を全く別の視点から再構成し、フランス革命史に新たな光を当てたことや、現代社会の問題を理解する上で示唆を与えてくれる作品ということで評価されました。

フランス革命の象徴であるナポレオンではなく、普通の人々に注目した視点の転換を認めてもらい、これまでの研究の成果が実ったと非常にうれしく思いました。

クーデター後にナポレオンが国民の支持を獲得するために採用した方法や、フランス革命期に起きた地方社会の混乱が解消されていくプロセスなどを明らかにしていきたいと思います。

研究で大切なことは、毎日地道に史料や本を読み続け、絶えず疑問に思いながら、それらを書いた人々の思いや背景を考えていく姿勢です。