プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院人間社会科学研究科教育学部准教授

南浦 涼介さん

専門は教育方法学・外国人児童生徒教育学の研究

■専門分野は

一つ目は 教育方法学 です。学校の授業やカリキュラム、評価のあり方を考える分野で、「良い授業とは何か」などを分析・検討し、具体的な授業づくりの方法を探ります。

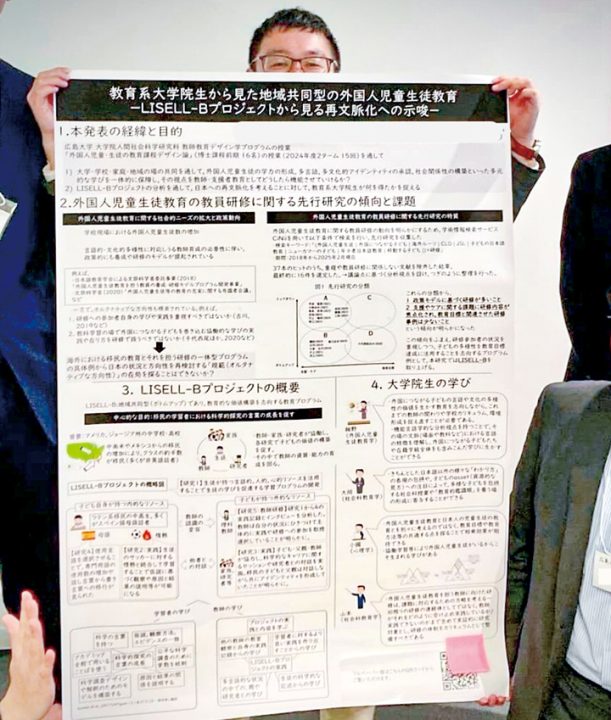

二つ目は 外国人児童生徒教育学 です。外国につながりを持ち、日本語を母語としない子どもたちが学校生活に参加できるように、どのような教え方や学びの仕組みが必要かを考え、言語や文化の違いを前提に教育のあり方を検討します。福祉的支援にとどめず、力を育て社会参加を促す視点を重視しています。教育学と外国人児童生徒教育学の2つを行い、多様な子どもがともに学ぶ「多様性の教育学」に基づく教師教育を行っています。

■数値では測れない価値に光をあてる

学校では、テストなどの点数によって評価が行われています。教育の成果は、しばしば数字や指標で測られますが、そこに表れない大切な価値も少なくありません。子どもたちの言葉や関わりの中から良さを見いだし、自信や成長につなげていくことも大切な評価のあり方だと考えています。そうした価値に目を向け、数字にする一歩手前の段階でその意味を改めて考え直してみること。これこそが、一つの評価の発想なのではないでしょうか。私たちの研究は、数字や指標に表れない価値に光をあてることを目指しています。

■教師に寄り添う伴走者として

近年、教師の専門性が軽視され、教師は不安の中で模索しています。私たち研究者は、教師の不安を整理しながら授業や学校づくりの取り組みを外側の視点から「良い学校とは」どういうものかなどを見通し、取り組みに価値を意味付けていきます。教師や子どもたちの日常には、数値化しにくい地道な営みが多く、誰が見ても優れた授業だけでなく、普段の実践の中に教育の意味や成長の芽が隠れています。私たちは、教師の伴走者として、多様な教育情報を組み合わせその価値をすくい上げ、どんな価値があるのかを明らかにし、新たな可能性を示すことで、教師の不安を力に変え、教育をより豊かに発展させていけるのではないかと思います。

鳥取県米子市生まれ。関西の大学を卒業後、小中高校の教師やタイの日本語教師などを経て、広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了。山口大学、東京学芸大勤務後、3年前から現職。

PAGE TOP

PAGE TOP