プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学 大学院先進理工系科学研究科

応用化学プログラム 機能性色素化学研究室 准教授

今任 景一さん

専門は化学

Contents

■専門

専門は、色素(色を示したり光ったりする物質・分子の総称)と高分子(プラスチックや樹脂、ゴムなどの材料の総称)です。色素の中でも機能性色素(光や力、電気などの外部刺激に応答して色などの性質や分子の構造が変わる色素。身近では調光レンズなどに使われている)と高分子を掛け合わせて、スマート(刺激応答性)高分子材料を開発しています。

■研究のきっかけ

大学4年生の時に、高分子の研究室に配属されました。それまでは、化学にはあまり興味がなかったのですが、研究をしていくうちに化学の楽しさに目覚めました。2019年に広島大学に赴任してからは、もともとの専門である高分子と現在の所属研究室の専門である機能性色素を掛け合わせた研究を始めました。

■研究内容

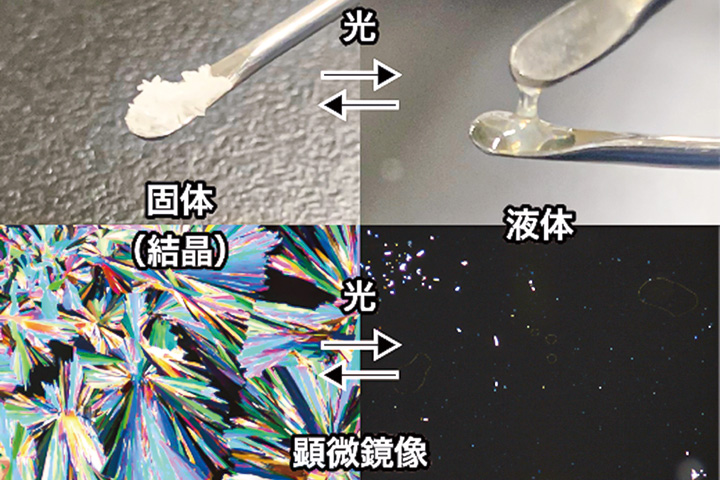

光で液化したり固化したり、力を加えると色が変化したり発光したりするなどのさまざまな機能を示す、機能性色素を開発しており、これらを高分子に導入することで新しい機能を持った材料を作っています。現在は特に、接着剤と人工筋肉の開発に力を入れています。

【接着剤の開発】

資源循環の観点から、製品の使用後に外部刺激により各材料に解体できる接着剤の需要が高まっています。そこで、車などの金属と樹脂、樹脂と樹脂の接着を想定し、光刺激で解体できる接着剤を試作しています。固体やガラス状態では強く決着する一方、特定の光(紫外線や可視光など)を当てると液体になって剥がれます。このような光解体性接着剤が利用可能になると、リサイクルしやすくなり資源循環に貢献できるのではないかと思います。

【ソフトロボットへの応用】

従来の硬い金属でできた危険なロボットと異なり、柔らかく人に接しても安全なソフトロボットが注目されています。そこで、ソフトロボットの動作を担う柔らかな人工筋肉(そのものが伸縮する材料)を作っています。これまでに、従来の硬いロボットや人の筋肉と同様に電気刺激に応答して繰り返し作動する材料の開発に成功しました。

1987年福岡県生まれ。2010年九州大学工学部卒業。14年九州大学大学院工学府博士課程修了。14年日本学術振興会特別研究員、スイスフリブール大学訪問研究員、15年東京工業大学大学院理工学研究科博士研究員、16年早稲田大学先進理工学部助教、19年広島大学大学院工学研究科助教を経て22年より現職。

PAGE TOP

PAGE TOP