プレスネットでは、広島大学の若手研究者に着目しその研究内容についてインタビューしています!🎤

今回お話を聞いたのは

広島大学大学院先進理工系科学研究科 准教授

志村 恭通さん

専門は物性物理学の研究

■研究者をめざすきっかけ

小学校高学年の頃、新幹線の中でジャンプしたら車両だけが進み、自分はドアにぶつかるのではと考え、実際に試してみました。予想通りにはならず、「なぜだろう」と疑問を抱き、自分でじっくり考えることが好きでした。

高校時代は、物理が得意ではありませんでしたが、一度理解できると、シンプルな原理からすべてがつながり、手に取るようにいろいろな現象が説明できることを実感し、その面白さに魅了されました。その体験が大学で物理学を学ぼうと思ったきっかけです。

■専門と研究内容

私の専門は、物質の性質を解き明かす「物性物理学」という分野で、物質を形成する電子の運動から物質の性質を解き明かす学問です。物質には温まりやすいものとそうでないもの、磁石につくものとつかないものがあります。これらは、原子の中にある電子が集まり、ぶつかり合ったり反発したりすることで生まれます。

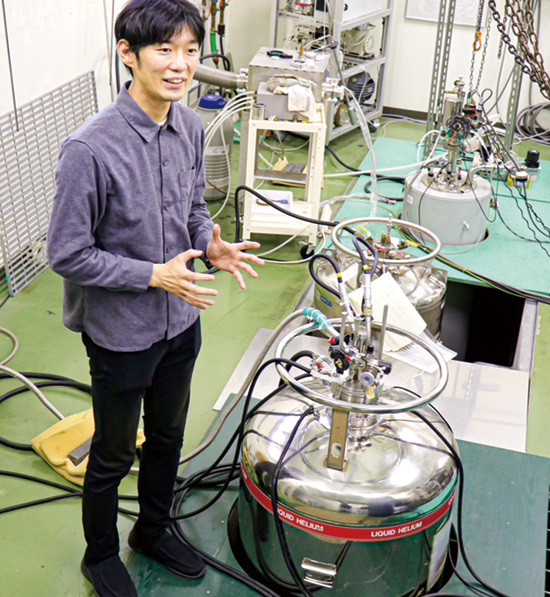

私は特に「極低温の物性」に注目しています。物質を高い温度にすると、電子が激しく運動するため本質が見えにくくなりますが、低い温度にすると電子は落ち着き、本来の性質が見えやすくなり、新しい現象が現れることがあります。最低温度は「絶対零度」と呼ばれるマイナス273・15度ですが、マイナス273度まで下げるのはとても大変です。

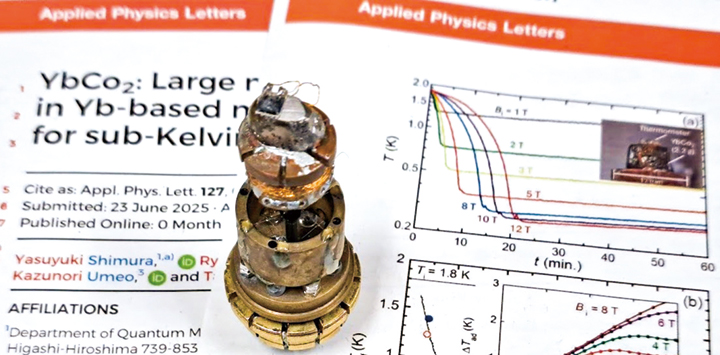

私は、銅などの周期表に載っているさまざまな元素を組み合わせて、磁石になりそうでならない不安定な状態をつくり、冷却に生かそうとしています。低コストでより手軽に極低温を実現することができれば、宇宙科学や量子情報などの未来の科学を支える土台になると考えています。

■読者に

同調してみんなと同じことをするのではなく、「誰もしていないからこそやってみよう」と思う気持ちを大事にしてほしいと思います。

自分が興味を持ったことには、たとえ批判があっても恐れずに積極的に挑戦してほしい。そうした歩みの中にこそ、新しい発見や科学技術、未来につながる可能性があり、やがて周囲も認めてくれるでしょう。

1985年生まれ。北海道札幌市出身。2008年に北海道大学理学部物理学科を卒業。東京大学物性研究所にて2013年に学位取得。その後、博士研究員として物性研究所と米国フロリダ州の国立高磁場研究所を往来する。2017年10月に広島大学大学院 先端物質科学研究科に助教として着任。 2023年4月から現職。

PAGE TOP

PAGE TOP